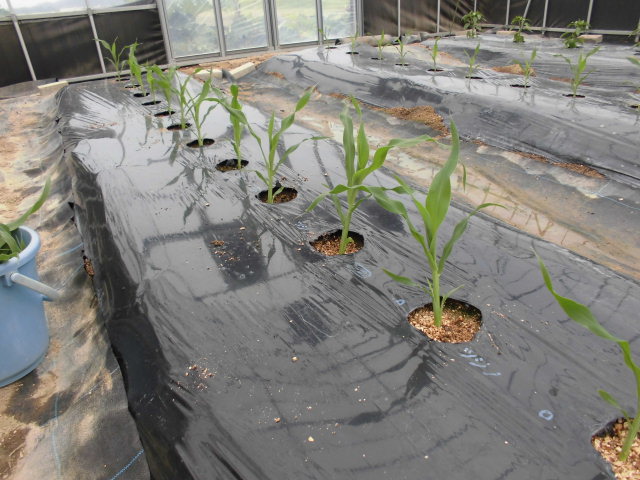

園芸科学科1年生の「農業と環境」でトウモロコシの定植を行いました。 ホーラーという器具を初めて使いマルチに穴をあけた後、自分たちの力で定植することができました。 これから毎日のかん水と生育調査が始まりますが、おいしいトウモロコシができるようにがんばります。

月別アーカイブ: 2021年5月

ITを制する(生活デザイン科3年)

5月17日、生活デザイン科3年「課題研究」情報ビジネス選択者の授業では、情報処理技能検定試験を目指し、エクセルの表計算を行いました。処理条件に従って、適切な関数を使えるよう練習しています。

果樹園だよりvol.24「ブドウの管理」

5月19日。

ブドウの管理がピークを迎えています。園芸科学科3年果樹類型「総合実習」ブドウ班では、担当しているハウス内のブドウの、花穂の切り込み、捻枝、誘引、摘心、ジベレリン処理と、とても慌ただしく管理実習を行いました。

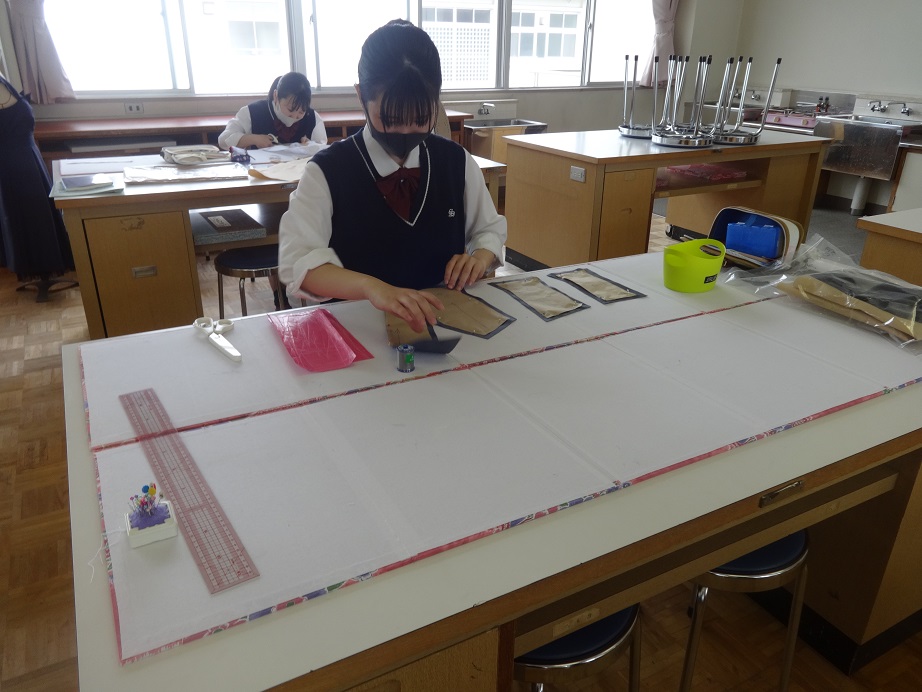

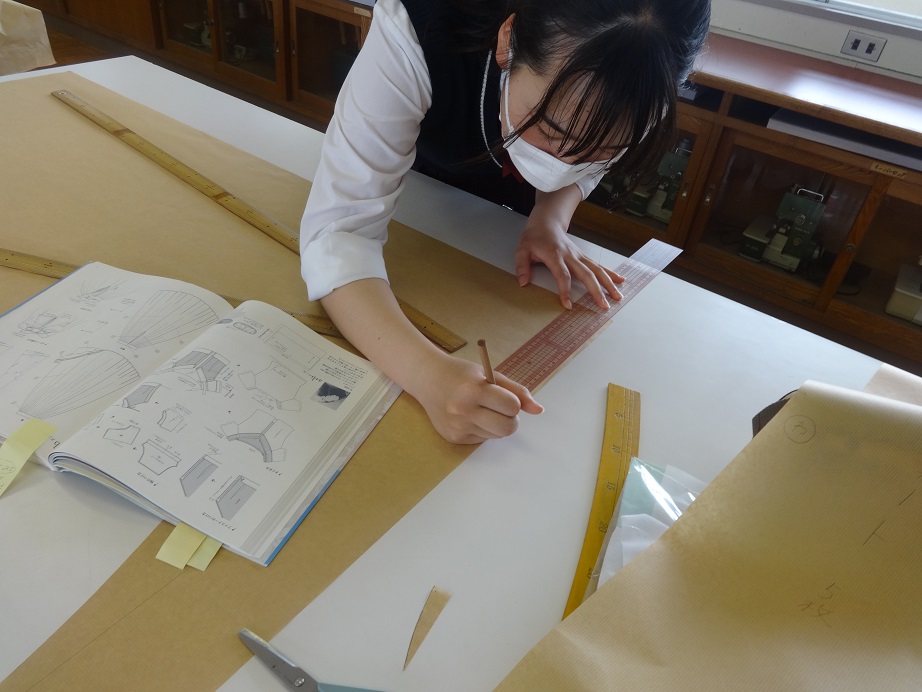

個性をキラリ☆(生活デザイン科3年)

5月17日、生活デザイン科3年「課題研究」衣生活選択者の授業では、オリジナルのドレス製作に向けて取り組んでいます。本日は型紙の製作をしました。

果樹園だよりvol.23「スモーク実験」

5月18日。

園芸科学科3年果樹類型「課題研究」ブドウ班では、ブドウのせん定枝をチップに加工し、サクラとブドウのチップでスモーク(くん煙)の実験を行いました。今日は、スナック菓子と魚肉ソーセージ、ゆで卵を用いて実験しました。

野菜だよりVol.22 「メロンの人工交配」

5月20日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生が、メロンの人工交配を行いました。前回マーキングした本葉よりも、上の葉についている雌花が開花し始めました。雌花に受粉させるために、他の株から雄花を摘んできて人工交配を行います。そして、雌花、雄花両方の花弁(花びら)をゆっくりと取り除き、雄花の花粉を雌花につけます。

果樹園だよりvol.22「ブドウ緑枝接ぎ実験」

5月18日。

園芸科学科3年果樹類型「課題研究」ブドウ班では、ブドウの多品種接ぎの実験をしています。今日は、「藤稔」の樹に「シャインマスカット」「セトジャイアンツ」「ゴールドフィンガー」「ゴルビー」の枝を接ぎ木する実験を行いました。練習の成果が出ることを祈りながら、脚立に登って実習を行いました。

「放課後の進学補習」

5月20日。

本校では、1年次から進学補習を行っています。今日は、英語の補習を2クラスに分けて実施しました。

草花だより7話 生物活用 リボン花壇定植

5月19日、園芸科学科草花類型3年生が「生物活用」の授業で、教室前の廊下に隣接する花壇の定植を行いました。草花類型の生徒たちが自分たちで育てた草花の苗を用いて花壇を作製します。一人ずつ定植する区画を決めて、生徒それぞれのデザインに従って定植しました。

これからの花壇の手入れも、生徒たち自身で行っていきます。かん水も当番制で行います。次の植え替え時期の秋まで、美しい花壇を維持できるように頑張っていきます。

果樹園だよりvol.21「摘粒」

5月17日。

小果粒・不整果粒や果房の内側にある果粒を取り除く「摘粒」の実習が始まりました。 いよいよ忙しくなります。

野菜だよりVol.21「サツマイモ植えで交流」

5月19日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生が、サツマイモの定植を生活デザイン科3年生と一緒に行いました。本来であれば、地域小学生との交流で植える予定でしたが、コロナ禍のため中止となりました。それならばと、生活デザイン科に声をかけて、今回の交流が実現しました。野菜類型の生徒も先生役として頑張りました。

未来の保育士(生活デザイン科3年)

生活デザイン科3年「課題研究」保育選択者の授業では、保育検定1級を目指しています。5月17日は造形やピアノの練習をしています。

草花だより6話 課題研究 環境整備

園芸科学科草花類型では3年生の「課題研究」の授業で、実習環境の整備を行っています。この活動は農業生産工程管理(GAP)と呼ばれる取り組みのひとつで、より安全により効率よく作業が行えるようにと行っています。現在は実習で使用している台車が古く傷んできたので、運搬中の怪我や事故が起こらないようにと、荷台部分を新しく作り替えています。普段の実習とは違い慣れない大工仕事ですが、試行錯誤しながら取り組んでいます。

果樹園だよりvol.20「ブドウの種なし処理(ジベレリン処理)」

5月17日。

園芸科学科2年果樹類型「総合実習」では、自分の担当区のブドウの枝のジベレリン処理を行いました。大部分のブドウは種ありですが、植物ホルモンの一種であるジベレリン処理をすることにより、一部の種あり品種を種なしにすることができます。

野菜だよりVol .20 1年生総合実習「2号ビニルハウス準備」

5月14日。

園芸科学科1年生が、エダマメの栽培に向けて仮の苗置き場となっていた2号ビニルハウスの次作準備を行いました。次作への準備が終われば、エダマメの栽培プロジェクトを1年生が行います。寒さ対策の内張シートや、ビニルトンネルの材料を運び出します。来年も使うため、声を掛け合いながら丁寧に畳んだり、力を合わせてトンネルの土台となっていた木枠を運んだりしました。

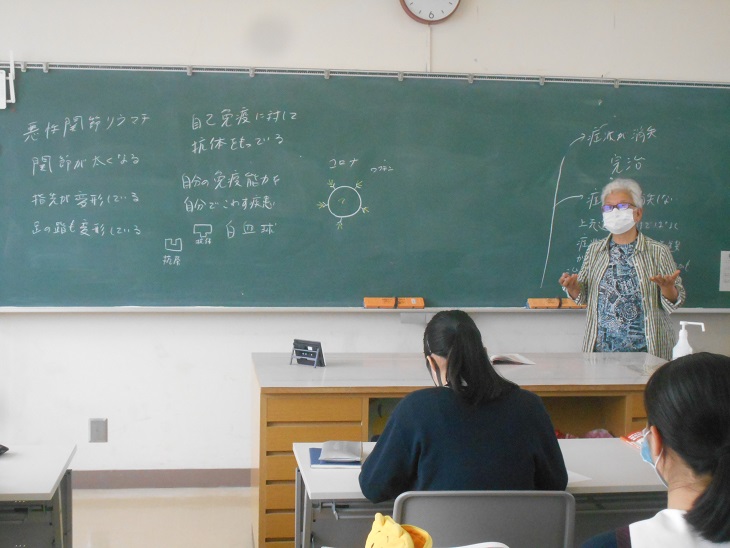

難病患者等ホームヘルパー研修(生活デザイン科)

5月12日、生活デザイン科3年生福祉類型の授業で、難病患者等ホームヘルパー研修講座を実施しました。本校に非常勤で来ていただいている看護の先生より、難病の定義や心理的援助法、介護の実際の問題点などについて学びました。

草花だより5話 校内装飾 大鉢の寄植え

5月12日。

園芸科学科草花類型の3年生21名が、「生物活用」の授業で直径50cmを超える大鉢の寄植えを行いました。これまでの実習で栽培管理してきた苗を利用して寄植えにしました。鉢選びから植える苗の選択まで、生徒たちそれぞれがデザインをしました。今後の潅水から花殻取りなどの日常的な管理はすべて生徒で行います。 来週には校内の花壇の定植を予定しています。

果樹園だよりvol.19「ブドウの様子」

5月17日。

ブドウは花が咲き、早いものは種なし処理(ジベレリン処理)を行っています。また、養分を実に集中させ、日当たりを良くするために枝の先端を摘み取る実習を行っています(摘心)。

果樹園だよりvol.18「リンゴとナシの結実」

5月17日。

リンゴとナシが1センチ程度の実をつけていました。果樹園が賑やかになっています。しかし、例年よりかなりはやく梅雨に入り蒸し暑くなっているので、実習の時には熱中症の注意が必要です。

ふわあわでコロナ予防(生活デザイン科)

5月11日、生活デザイン科2年生「生活支援技術」の授業の一環で、手洗い実習を行いました。液体石鹸アルボースとビニール袋を使って、逆さにしても落ちないふわふわの泡を作り、作った泡を使って手洗いの方法を学びました。指の間や親指を忘れずに洗うことも学びました。