1月29日にお知らせいたしました、和牛肉販売会の開催場所を訂正いたします。

訂正前:ゆめモール山陽店

訂正後:ゆめタウン平島店

両店舗でお肉をご用意しておりますが、試食販売会を行うのは「ゆめタウン平島店」となります。

1月29日にお知らせいたしました、和牛肉販売会の開催場所を訂正いたします。

訂正前:ゆめモール山陽店

訂正後:ゆめタウン平島店

両店舗でお肉をご用意しておりますが、試食販売会を行うのは「ゆめタウン平島店」となります。

第9回和牛甲子園出品牛「福姫櫻」の和牛肉販売会を次の日程で開催します。

日時:2月7日(土)10時30分~12時頃

場所:ゆめタウン 平島店( 岡山市東区東平島163)

生物生産科はじめ、モーモークラブが日々の実習や朝・放課後に愛情をかけてきた約27ヶ月は、何事にも代え難い貴重な時間でした。 ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き用等、幅広い商品を準備しておりますので、ぜひお越しください。

お肉はゆめモール山陽店でも用意しております。

1月15日~16日。東京で開催された「第9回和牛甲子園」にモーモークラブ4名が参加しました。

去勢の肥育牛「福姫櫻」を出品するため、13日にトラックに乗せて見送りました。福姫櫻が生まれてから哺乳を行い、愛情を込めて育ててきた27ヶ月の日々や思い出がこみ上げ、目頭が熱くなりました。

15日には全国の和牛飼育に携わる高校牛児と交流し、多くの学びを得ました。16日には枝肉勉強会が行われ、「福姫櫻」は枝重613kgと大きく、A5という格付になりました。 私たち自慢の「福姫櫻」は、2月に県内のスーパーで販売予定です。命と支えてくださった多くの方々に感謝し、販売まで全力で取り組んでいきます。

11月1日。モーモークラブ7名は江草牧場を見学し、備中牛の魅力について学習しました。

江草牧場では黒毛和種を約380頭飼育し、大規模な一貫経営を行っている牧場でした。牛温恵で分娩徴候の把握やファームノートの活用など、多くの頭数を飼育しながら事故が起こらないようにICT機器を活用し、労力の省力化が図られていて勉強になりました。

肥育牛舎では月齢ごとの体格の違いが比較でき、前胸の幅や体の長さと深さ、尻や腰の幅やボリュームなど学校の「福姫櫻」と比較しても同じ牛とは思えないほどの迫力でした。

「備中牛」の試食会では、普段注がれた愛情が「美味しさ」という形として現れていることを実感しました。 見学した肥育牛を目標に、第8回・9回和牛甲子園に向けて頑張っていきます。

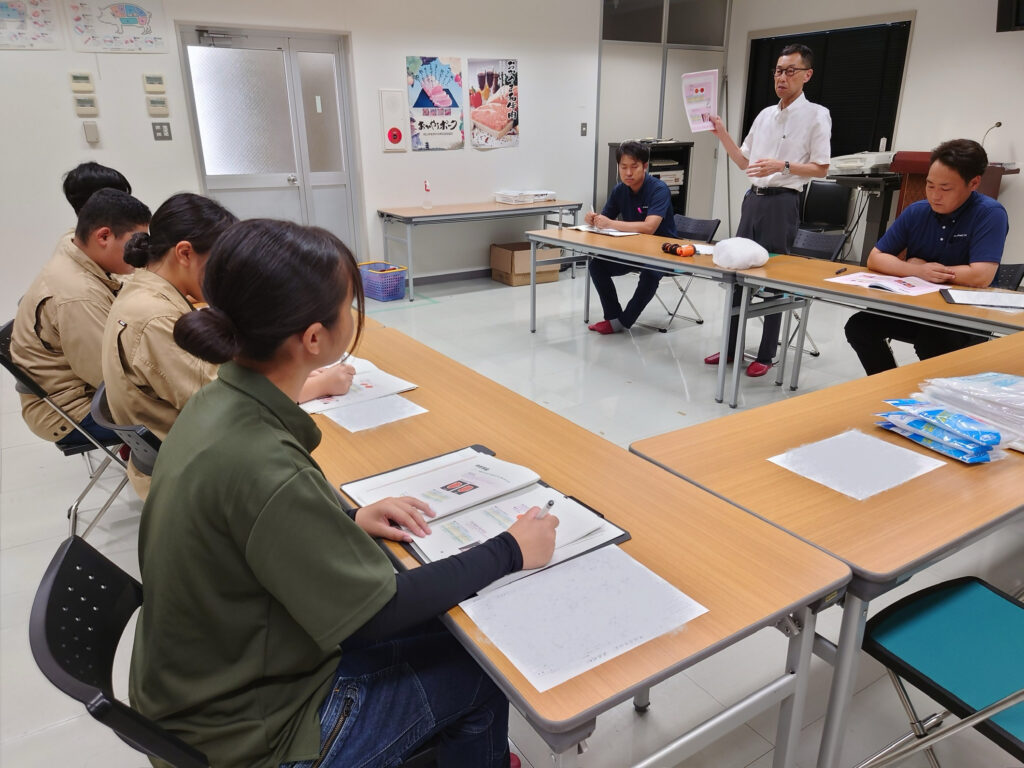

10月22日。生物生産科2、3年生のアニマルコースは和牛農家の方々を講師として和牛の経営と魅力について学習を行いました。

西山維新会の青木先生とさくら牧場の末澤先生に講師をしていただきました。

新規で和牛の飼育に挑戦し、様々な困難に遭っても課題解決に果敢に挑む挑戦力や行動力、また耕作放棄地を利用した放牧のメリットや地域コミュニティへのアプローチなど貴重な現場のお話を聞くことができました。

畜産業に限らず何事にも挑戦と課題解決に向かう姿勢の大切を改めて感じ、日々の実習や授業に活かしていきたいです。

10月20日。生物生産科1年生が中国四国酪農大学校を見学し、畜産業の魅力について学習しました。

ホルスタイン種や黒毛和種の飼育施設やIoT技術を活用して、管理の省力化を図っていることを学びました。哺乳ロボットなどの機械を導入することで、牛の発育を向上させ、労力の軽減を図るなど機械を導入するメリットについても考えました。

講義では伍協牧場の花房先生に講師をしていただき、和牛経営の魅力や和牛肉の美味しさを追求していくことのやりがいなどを学び、とても貴重な経験となりました。

10月18日。モーモークラブは岡山大学にて開催された地域活性システム論の講義を受講しました。「和牛の聖地・岡山県」を支える畜産技術と取り組みというテーマで様々な講義を聞き、和牛の魅力や美味しい牛肉を作るために必要な知識などを学びました。

おかやま和牛2種類と清麻呂の試食では、オレイン酸値の違いによる口溶けの差を体験し、牛肉の奥深さを学ぶことができました。

令和8年1月の和牛甲子園出品に向けて残り約3ヶ月。気を引き締めていきたいです。

10月7日。動物飼育同好会。

今回は瀬戸南高校で飼育している「ウサギ」の手入れを行いました!

ブラッシングで抜け毛をしっかり取り除き、健康チェックも行いました。

最初は緊張していたウサギたちですが、途中からは気持ち良さそうにしてくれてとても癒されました。

日々お世話を通して、命の大切さや動物との信頼関係を学んでいます。 これからも動物達が元気に過ごせるよう、みんなで協力して頑張ります。

8月26日。動物飼育同好会。

部活動で頑張った後、夏休みに学年交流としてみんなで「かき氷」を食べました️!暑い中食べたかき氷はとても美味しかったです。

部員は「美味しい」「楽しい」と学年関係なく会話を楽しんでいました。 これからも部員同士で親睦が深めながら活動をしていきます。

生物生産科ライスコースではサツマイモの収穫が始まりました。3年生が施肥設計とサツマイモの大きさのそろいをよくするために植え方を工夫して5月に植え付けたイモです。土手の刈草を畝閒に敷き詰め草を抑え農薬も使うことなく栽培できました。 マルチの下を掘って出てくるサツマイモはそろいがよく、害虫の被害もなく美しいイモでした。今年のサツマイモ作りは大成功です。収穫したサツマイモは袋に詰め校内で販売します。

9月になり1月に仕込んだ味噌の「味噌くり」作業が始まりました。味噌をミンチ機(味噌くり機)にかけ、粒を潰しなめらかな状態にして再仕込みを行います。今年は熟成状態がよくなめらかな味噌に仕上がってきています。HACCP(食品衛生管理方法)に取組み衛生管理や工程ごとの記録をきちんと行い安心安全な味噌製造を行っています。主原料の米は自然農法米(農薬、肥料を使用せず栽培)であることから農林水産省が推進している「環境負荷低減の取組の見える化」に申請し「みえるラベル」の取得を目指しています。

9月9日。畜産研究所で開催された家畜審査競技(肉用牛の部)に生物生産科アニマルコース10名が参加しました。岡山県内の農業高校の生徒が集まり、黒毛和種8頭の体型を審査し、優良な牛を見極める技術を競いました。

肥育牛舎の見学では、発育良好で迫力のある肥育牛を間近にし、生徒たちは圧倒されていました。飼育管理のポイントや日々の観察の重要さなどを学び、今年度の和牛甲子園に向けて残り4か月を大切に、「福姫櫻」に愛情をいっぱい注いでいきます!

瀬戸南高校ではおかやまアダプト推進事業に取り組み学校沿いの砂川土手の草刈りボランティアを定期的に行っています。

9月3日。県から借りた自走式草刈り機3台を使用して土手の草刈りを行いました。刈り払い機と比べると早くて、安全、疲れない、大草でもどんどん刈れるなど最新の草刈り機の性能に驚かされました。

草刈りの様子を西日本放送が取材に来てくださいました。 これからも学校農場周辺の環境を維持するためにアダプト推進事業に取り組んでいきます

8月20日。モーモークラブは「令和7年度岡山県枝肉共励会」を見学し、和牛肉の肉質の評価について学習しました。

岡山県下の名だたる農家の方々が牛を出品し、肥育技術を競いました。過去に和牛甲子園へ出品した本校の枝肉と比較し、ロースの面積やバラの厚みの迫力に圧倒され、今年度の大きな目標となりました。

共励会の前には全農岡山県本部の方に枝肉の格付について講義をしていただきました。飼養管理の注意点や工夫などのアドバイスもいただき、令和8年1月の和牛甲子園出品に向け気を引き締めていきたいです。

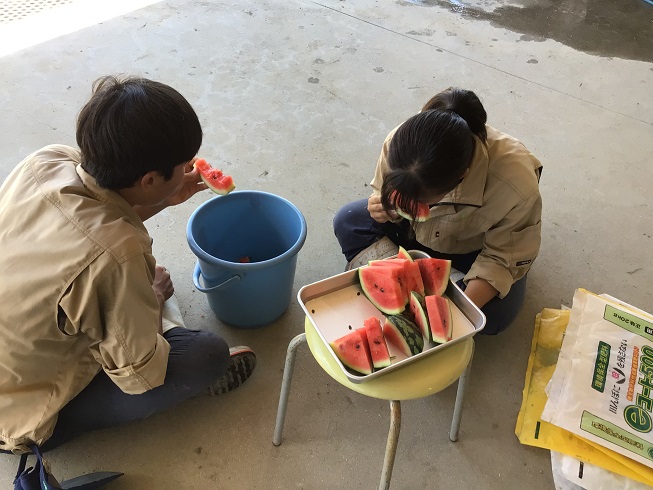

生物生産科ライスコースでは「課題研究」で生徒が研究テーマを考え栽培試験を行っています。生育調査や収量調査、栽培管理など暑い中頑張って実施しています。ちょうど収穫期のスイカは大きさや糖度を調査した後はみんなで試食も行いました。岡山県のGI作物である「備前黒皮かぼちゃ」もきれいにできました。毎日水やりを続けた甲斐がありました。

6月25日。生物生産科アニマルコース4名は「第28回岡山県牛削蹄競技大会」を見学し、牛の削蹄技術について学習しました。 西日本各地から削蹄師が集まり、牛の蹄を整える削蹄技術を競っていました。前肢と後肢の削蹄を行い、牛が健康で快適に過ごせる蹄を作り上げる職人技に生徒達の目が輝いていました。牛の管理は多くの方々に支えられていると改めて感じられました。

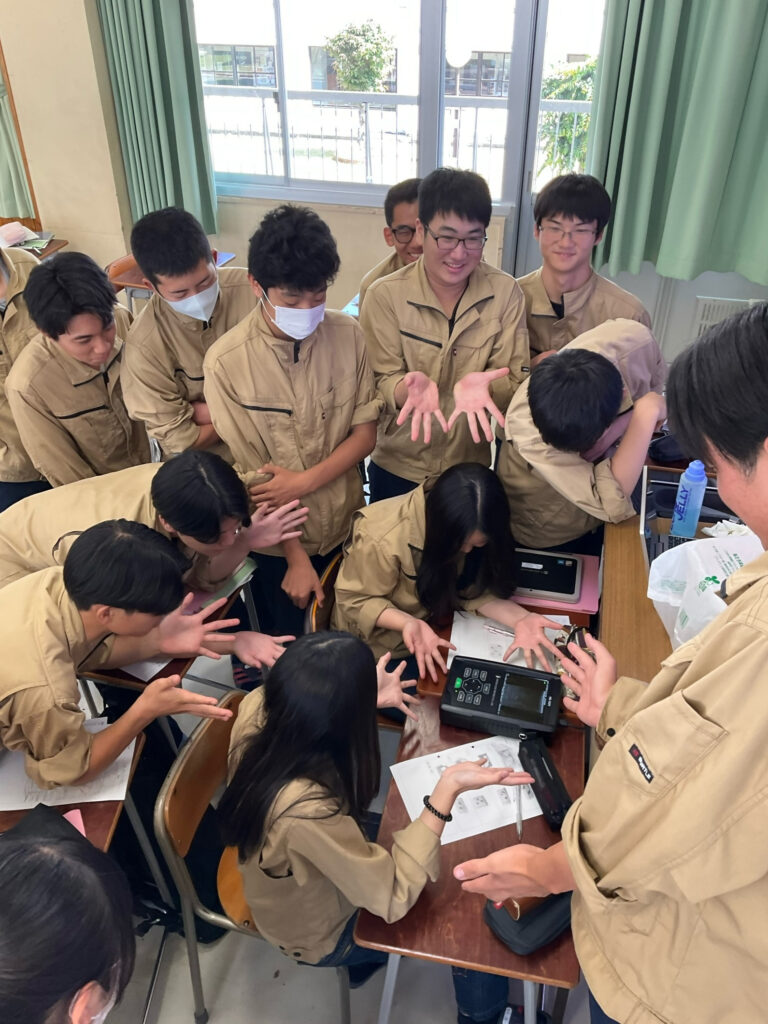

6月5日。生物生産科アニマルコース2年生は超音波画像診断装置(エコー)の活用について学習を行いました。果物の入ったゼリーをエコーで映し、見え方を学習しました。身近な物で映り方のイメージを持ち、実際に牛の卵巣を確認することができました。 積極的に直腸検査に挑戦するなど、たくましい2年生もいました。

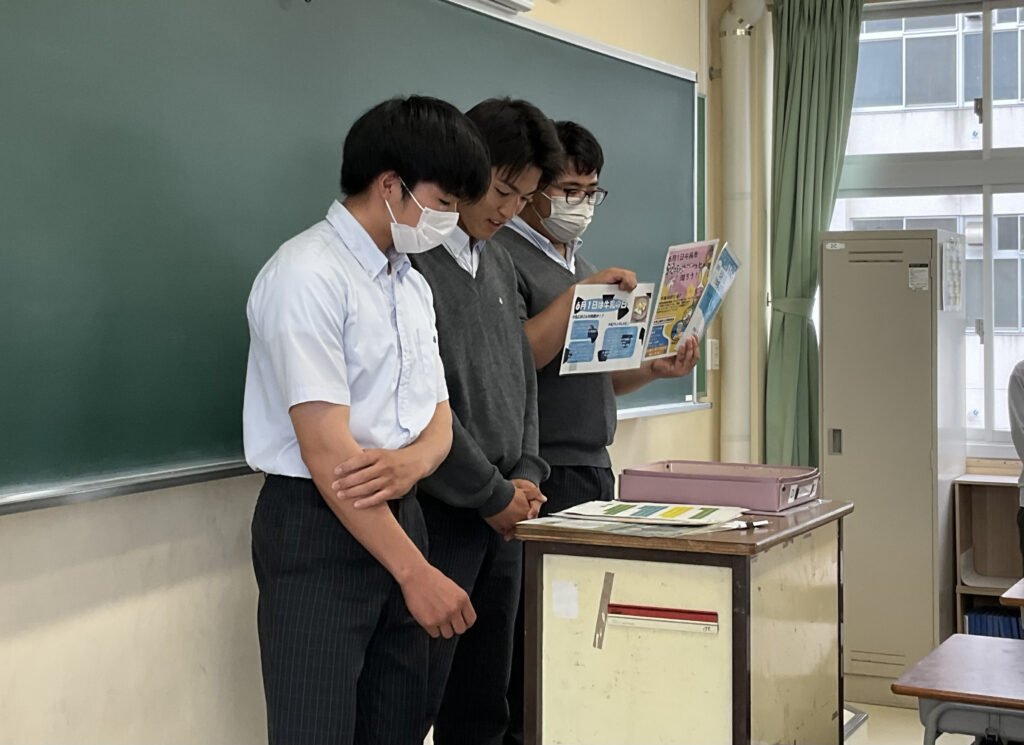

6月1日は「世界牛乳の日」です。「牛乳の日」とは牛乳に対する関心を高め、酪農や乳業などの仕事を多くの人に知ってもらうことを目的とした日です。

生物生産科アニマルコースの3年生は思いを込めたポスターを作成して各クラスに「牛乳の日」について説明を行い、畜産に関する関心を高めてもらうために呼びかけを行いました。

6月は「牛乳月間」です。何気なく食べている乳製品に感謝していきたいです。

生物生産科ライスコースでは環境に配慮した農業に取り組んでいます。その一つとして水田でレンゲを栽培し緑肥(肥料)として利用しもち米を栽培しています。多数回中耕除草技術を用いて農薬を使わず栽培しています。レンゲがきれいに咲きましたがこの後すき込んで肥料にします。

5月23日。生物生産科ライスコース2年生の「生物活用」の授業で抑草ロボット(アイガモロボット)の講義が行われました。東京農工大学客員教授の高木先生に有機農業や土壌微生物の講義をしていただき、アイガモロボット開発者の株式会社NEWGREEN取締役副社長の中村先生に開発の話をしていただきました。実際に池で携帯端末のアプリでアイガモロボットを操作しました。6月の田植え後には学校の水田を自動で動き回り水田を濁らせ雑草の発生を抑制するアイガモロボットを見ることができるようになります。