今回も野菜の成長について紹介します。まず、園芸科学科1年生が定植したエダマメです。定植から2週間が経ち、小さな白い花を咲かせました。実がつくのが楽しみです。次の写真は白ネギです。除草を兼ねた土寄せを終えました。次の写真は、トウモロコシです。絹糸(ひげ状の雌しべ)の色が変わり、実も大きくなってきています。最後にオクラです。今週から少しずつ収穫ができるようになりました。

収穫できる野菜も増えてきました。しっかりと管理をしていきます!

月別アーカイブ: 2021年6月

「農業好感度アップ座談会」

6月29日。

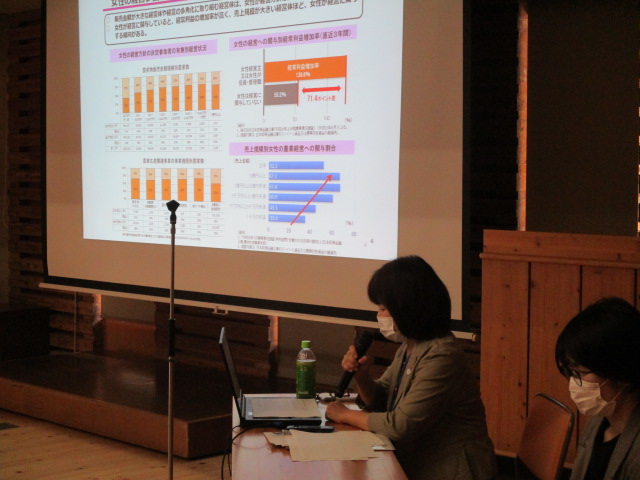

今日は、岡山県農林水産総合センター農業大学校を会場とし、岡山県内の女性農業科教職員のネットワーク化、教科指導・生徒指導の充実を図ることと、発言・発信できるネットワーク作りをコンセプトに「農業好感度アップ座談会」を実施しました。県内の農業科の女性教職員と農業大学校の女性職員、女子学生との意見交換や懇談会を実施しました。また、中国四国農政局の消費・安全部長 荻野喜江 様に「女性農業者の活躍支援と「おかやま農業女子」について」という演題で、基調講演をしていただきました。とても良い研修の機会となりました。

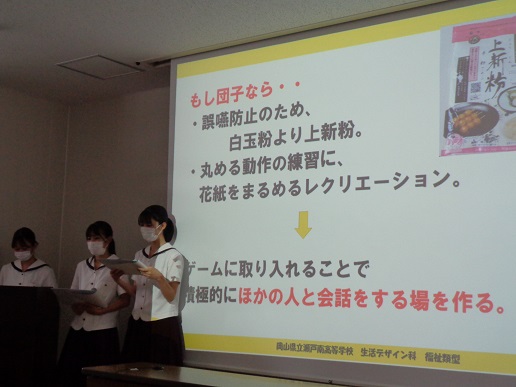

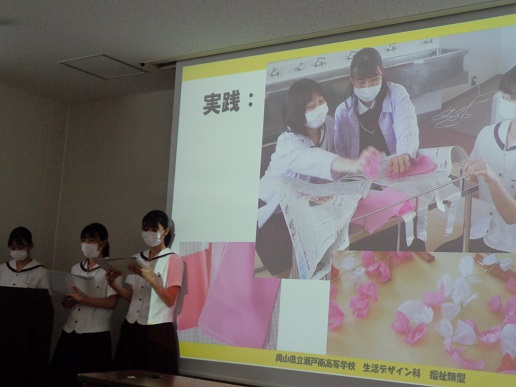

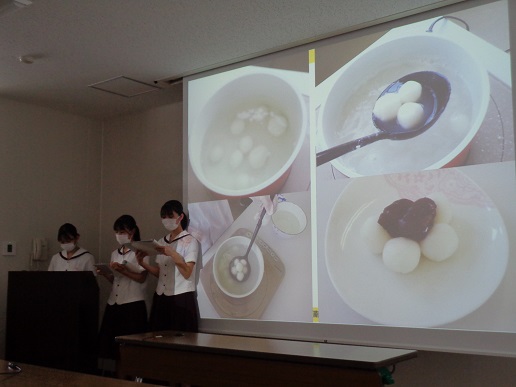

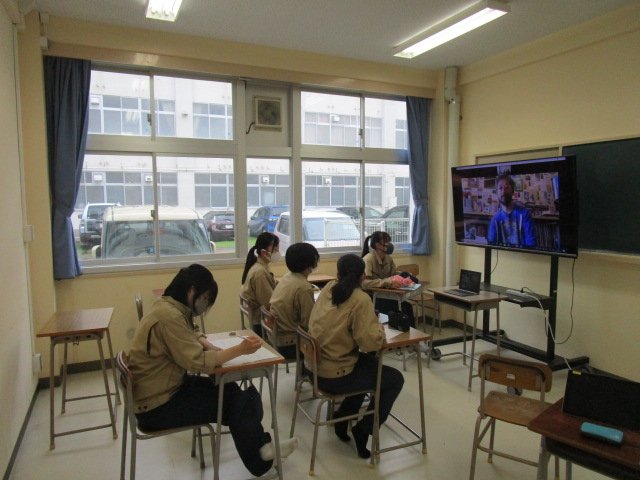

介護福祉研究発表大会開催(生活デザイン科3年)

6月25日、岡山県内の高等学校で福祉を学ぶ6校がリモートでつながり、介護福祉研究発表大会が行われました。介護サービス利用者様の情報シートをもとに、生活課題を挙げ研究した支援方法を発表する大会です。本校からは生活デザイン科3年福祉類型の3名が出場し、見事優勝、中国地区大会出場を決めました。

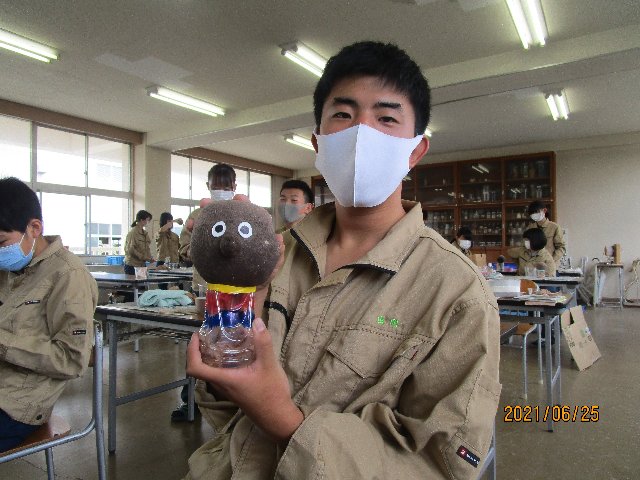

生物生産科:「芝人形を作成しました!!」

生物生産科2年生の科目「生物活用」の授業では、生物の療法的活用について学習をしています。園芸療法や園芸福祉活動で活用されることがある「芝人形」を実際に作成しました。家庭で不要になったペットボトルやストッキングを使用し、センスある可愛い人形ができました!実際に作成し、作成の過程や作成後にどのような効果があるかを考え、福祉的視点を農業に取り入れる「生物活用」の重要性について理解することができました。 頭の部分に播種した芝が発芽し、成長すると髪の毛のようになるため、今後も楽しみです。

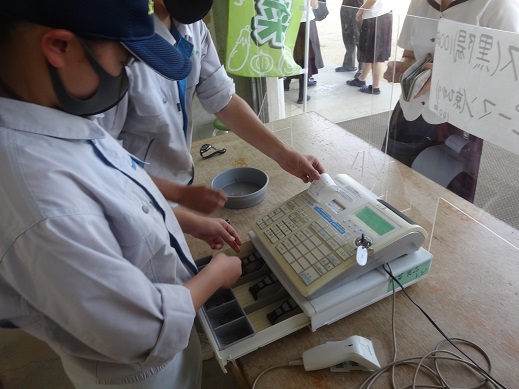

野菜だよりVol.49「2年放課後販売実習③」

6月24日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が、3回目の放課後の販売実習を行いました。今日もたくさんの生徒の皆さんが買いに来てくれました。販売開始時には焦りや、買いに来てくれた生徒との会話にぎこちなさがありましたが、終盤には自信を持って販売に取り組めました。

来週もたくさんの方に喜んでもらえるように頑張ります!

夏のオープンスクール 申込み開始!!

生物生産科「課題研究:ヤギ班」

ヤギの調教の経過報告です。3月31日に生まれた2頭のヤギ、「くも」と「そら」は、現段階で「お手」「おかわり」「おまわり」ができるようになりました。調教しない期間が増えるとヤギが芸を忘れてしまうので、毎日練習をしています。次の目標は「待て」と「フラフープ飛び」です。目標に向かってパートナーであるヤギと練習に努めます。

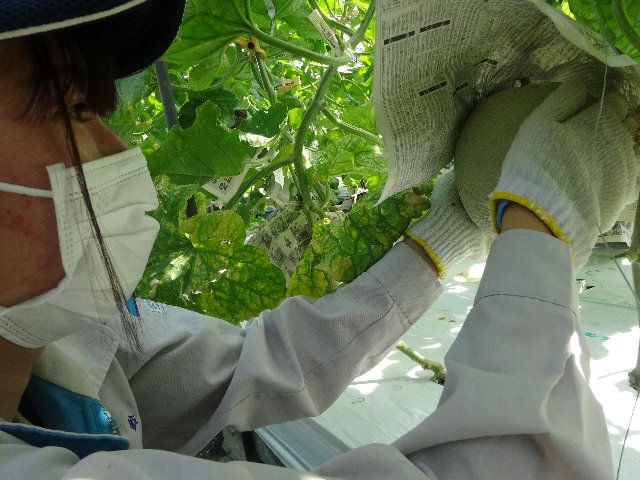

野菜だよりVol.48大玉トマト最盛期です

6月24日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が栽培している大玉トマト「麗夏」の出荷が最盛期です。たわわに実ったトマトを収穫から出荷調整・販売まで行います。忙しいですが集中して取り組めています。また、露地ナスやピーマンの収穫とスイカやカボチャのツルの整理も行いました。

果樹園だよりvol.55「ブドウの袋かけ」

6月23日。

園芸科学科3・1年果樹類型ブドウ班「総合実習」では、ブドウの「ブラックビート」「藤稔」の袋かけを行いました。3年生が1年生を指導し、袋かけのポイントを教えながら行いました。

野菜だよりVol.47「3年総合実習」

6月23日。

今日の園芸科学科3年野菜園芸類型は、オープンスクール用のミニトマトの主枝の誘引やわき芽の摘除や収穫をし、白ネギの土寄せと追肥をしました。

生物生産科「課題研究:ヤギ班」

ヤギ班では、ヤギの調教とヤギミルクの加工についての研究を行っています。本校には6頭のヤギがおり、そのうち除角されていない(角がある)ヤギが3頭います。オスヤギは力も強く、管理を行う際に危険を伴う恐れがあるという課題があったため、調教をしっかり行うことにしました。 毎年、小学校や保育園などに向けて実施している「動物ふれあい交流会」でも調教して身につけた芸を披露したいと考えています。

野菜だよりVol.46「メロンの玉拭き」

6月23日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生が栽培している「水耕メロン」の果実もとても大きくなってきました。人工交配から約30日が経過し、メロン特有の網目であるネットもほぼ出そろいました。今日は、ネットから病原菌を侵入させないために、農薬を利用して玉拭きをしました。途中、病気になってしまった果実もあり、集中して取り組みました。

川柳委員会ニュース「守破離」vol.26

3年生川柳委員会特別企画

(図書委員会コラボ企画)「夏休みおすすめ図書川柳」

(川柳委員と図書委員で、夏休みにぜひ読んでほしい本を紹介するために実現しました。その作品を紹介します。)

担当3D

『寿命図鑑』木村行伸 著

「 人生の 輝く命 その終点 」

生物生産科「課題研究:ニワトリ班」

ニワトリ班では、瀬戸南高校の鶏卵をより高品質なものにしたいと考え、「GAP」「HACCP」「SDGs」の3観点を取り入れ、研究を進めています。そして、これから気温も高くなるため、中びながいる施設の屋根に散水ホースを設置し、防暑対策を実施しました。 ニワトリも私たちと同じで暑すぎると「夏バテ」状態となり、食欲が減退します。しっかり餌を食べてくれないと大きく育たないため、引き続き対策を行いたいと思います。

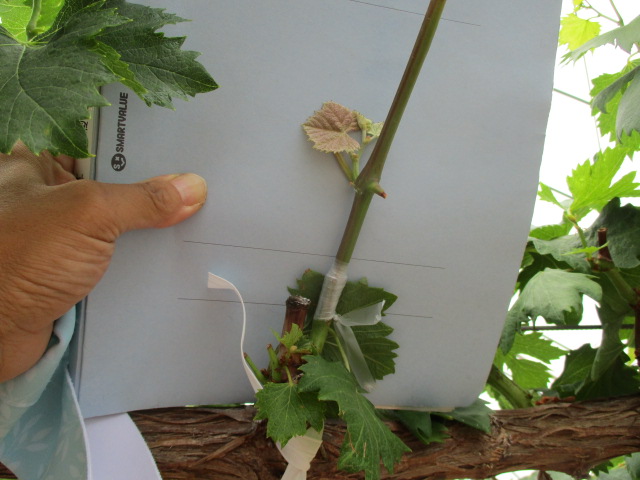

果樹園だよりvol.54「接ぎ木実験」

6月22日。

園芸科学科3年果樹類型ブドウ班「課題研究」では、ブドウの多品種接ぎの実験を行っています。先週行った接ぎ木は60%の成功率でした。今日は、「ゴルビー」の枝を接ぎ木しました。

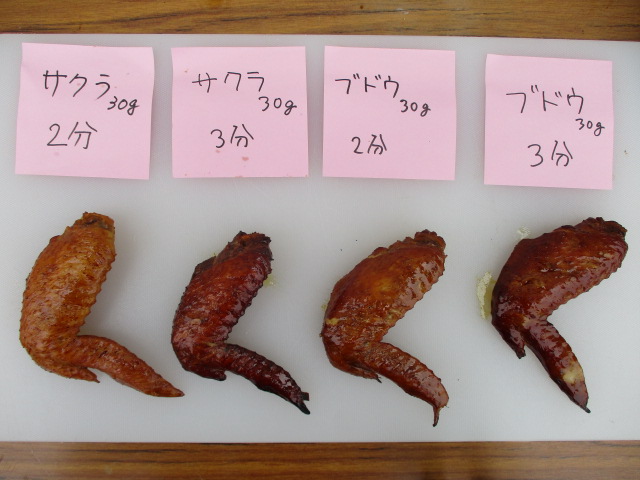

果樹園だよりvol.53「スモーク実験」

6月22日。

園芸科学科3年果樹類型ブドウ班「課題研究」では、ブドウのせん定枝の有効活用のため、スモークチップへの加工の研究を行っています。今日は、市販のスモーカーを用いて比較試験を行いました。

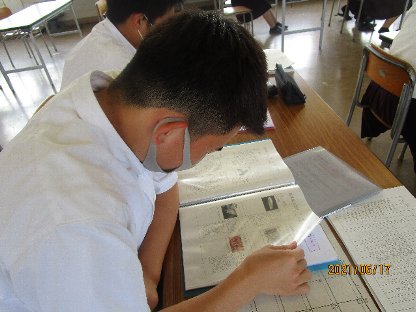

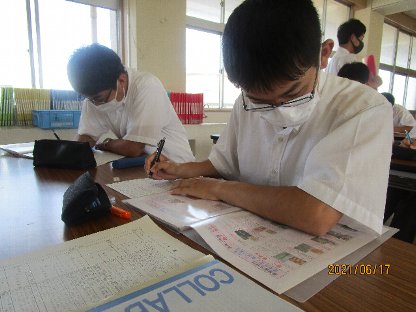

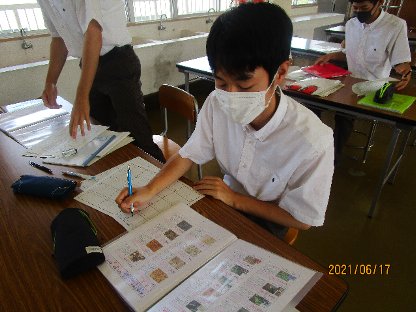

生物生産科 「農業鑑定競技の勉強スタート」

6月15日から、生物生産科1年生の農業鑑定競技の勉強会がスタートしました。農業鑑定競技とは農業クラブの競技の1つで、実物や写真を見て、その名称や使用方法等を答える競技です。出題範囲がまとめられたファイルを参考に学習を進めています。

授業で学習した内容を復習し、7月1日にある校内農業鑑定競技に向け、勉強に励んでいます。

川柳委員会ニュース「守破離」vol.25

3年生川柳委員会特別企画

(図書委員会コラボ企画)「夏休みおすすめ図書川柳」

(川柳委員と図書委員で、夏休みにぜひ読んでほしい本を紹介するために実現しました。その作品を紹介します。)

担当3C

『リバース』湊かなえ 著

「 友情と 思い出の隣に 潜む闇 」

生物生産科「課題研究:ヤギ班」

ヤギミルクを使用した加工品の研究を行う上でのアドバイスをいただく、本校の近くにある「ルーラルカプリ農場」さんとzoomを用いてオンラインインタビューを行いました。緊急事態宣言下のため、直接農場にお邪魔することはかないませんでしたが、オンラインで貴重なアドバイスをいただくことができました。

野菜だよりVol.45 「2年生販売実習②」

6月21日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が、放課後に野菜の販売実習を行いました。今回もたくさんの生徒の皆さんが、トマトやナス、ピーマンを買いに来てくれました。「先週のトマトはとても美味しかったです。」と声をかけてくれる生徒もいました。一生懸命に育てた野菜を喜んでもらえて、私たちもとても嬉しかったです。接客にも徐々に慣れ、積極的に野菜の説明もできました。