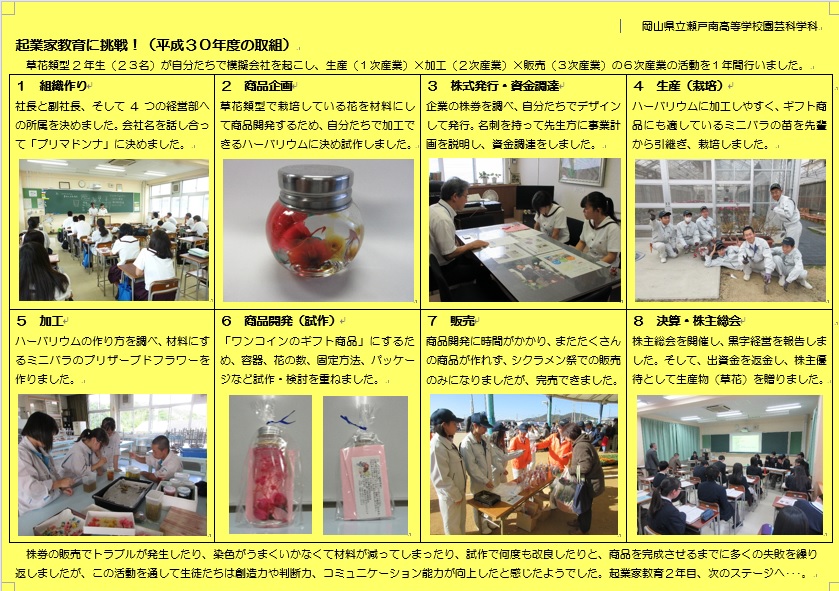

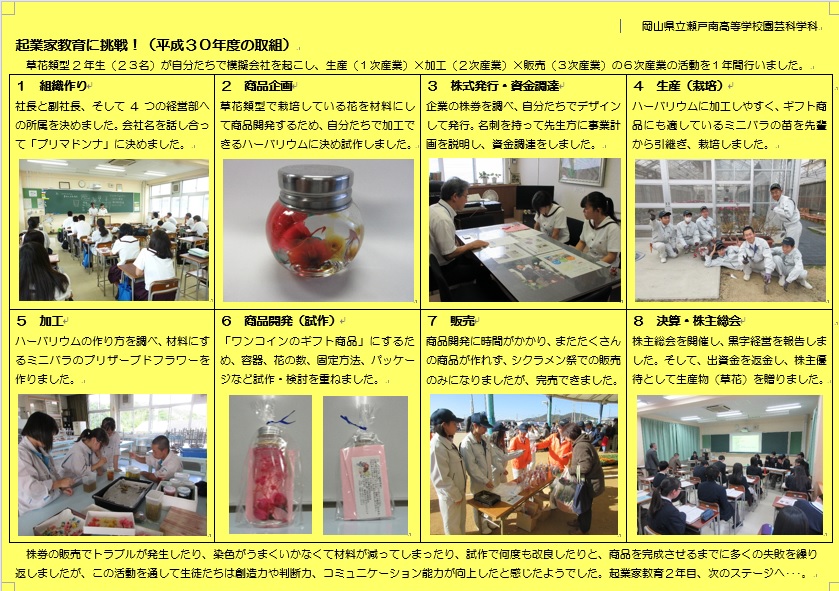

園芸科学科草花類型の2年生が、今年も自分たちで事業を企画し、資本金を集め、商品を開発し、販売する起業家教育に取り組みました。活動をまとめましたのでご覧ください。

園芸科学科草花類型の2年生が、今年も自分たちで事業を企画し、資本金を集め、商品を開発し、販売する起業家教育に取り組みました。活動をまとめましたのでご覧ください。

2月8日(金)。今日は、モモの「摘蕾」について学びました。枝の種類の復習をした後、摘蕾の方法をグループごとに練習し、休眠期に行う摘蕾の実技をほ場で行いました。モモには1本の樹に1万以上の蕾がありますが、生育の良い美味しい果実を実らせるために、摘蕾、摘花、摘果という作業をして、最終的に200個程度にまで選抜します。1年生が、モモと一緒にスタートを切りました。

1月31日(木)、園芸科学科草花類型2年生が、授業の中で1年間行ってきた模擬会社の活動を締めくくる株主総会を開催しました。これは、株券を先生方に発行して資本金を集め、自分たちで育てた草花を利用して加工品を作り、それを販売して利益を上げようという6次産業化の起業家教育の取組です。生徒の中から社長、副社長、部長などを選出し、各自が生産、加工、営業、経理の部署に分かれて担当の仕事をしてきました。試作で起きたいろいろな失敗を乗り越えて完成した今年の商品はハーバリウムです。総会では、株主の先生方からいろいろな質問を受けて対応に苦労していましたが、無事、黒字の決算報告をすることが出来ました。お疲れ様でした。

2月1日(金)、今朝は、とてつもなく冷えました。そんな日でも元気に実習です。

今日の実習では、モモの接ぎ木の勉強のため、病気に強い野生種の台木と既存の美味しい栽培種の種子を集め、それをポリポットに播種しました。種子は、ハンマーで中身を取り出し、培養土に植え付けました。また、アーモンドの種子も実験的に播種しました。その後、前回学んだ「男結び」の復習を行いました。接ぎ木の際も、ロープワークは必要なので繰り返し学習しています。果樹栽培の学習も多岐にわたります。しっかり学んでいきたいと思います。

園芸科学科草花類型2年生が栽培しているサイネリアを、1鉢400円で販売開始しました。早生の品種は今が旬! 晩生の品種は2月下旬に開花予定です。生徒が丹精込めて育てたサイネリアを見に来てください。

1月23日(水)、園芸科学科草花類型3年生が、授業の中でシクラメン検定を全員受検しました。シクラメン検定とは本校独自の検定(70%正答で合格)で、教職員が草花の教科書や栽培書、今までの研究を基に、シクラメンの栽培技術や管理方法、原種シクラメンに関する知識などを4択問題にして、毎年改良を加えながら合計100問出題しています。シクラメン祭が40回目を迎える年に始まり、今年で7年目になりました。

もうすぐ3年生は本校を卒業しますが、高校生活の大半をシクラメンに携わった日々を思い出してくれればいいなと思いながら実施しています。合格、おめでとう!

1月24日(木)、園芸科学科1年C組「農業と環境」の授業で、土の中の水と空気について学びました。耕起や腐植の投入による生育環境のコントロールや、土のpHの調整方法について詳しく学びました。春からの栽培に活かしていきましょう。

1月16日(水)、各学科の3年生が今年一年間をかけて取り組んできた「課題研究」の発表会が開催されました。

生物生産科では、栽培類型から2班、飼育類型から4班の計6つの班から研究報告がありました。中には、要約(Summary)部分を英語で記述して発表したり、報告書の中の感想部分を中国語や韓国語で記述したりすることにチャレンジしてくれた生徒もいました。会場には2年生や先生方のほか、保護者の方々も来校してくださり、熱心に質問を投げかけてくれていました。

園芸科学科は3つの類型毎に各会場に2年生を招いて発表会を実施しました。果樹園芸類型から29題、野菜園芸類型から24題、草花園芸類型からは6題の研究報告がありました。園芸科学科では「一人一課題」を目標にグループの中で細分化されたテーマで研究に取り組んでおり、先生からの鋭い質問に苦しみながら応答する場面も見られましたが、各生徒がそれぞれ一年間かけて取り組んだ過程がしっかりと発表に反映されていました。

生活デザイン科では、「保育」「食生活」「情報」「衣生活」の4つの班から研究報告がありました。生活デザイン科の生徒は、検定や資格取得への挑戦、作品制作などが大きな目標でもありますが、それにとどまらず個々の生徒がそれぞれ課題を設定して取り組んできた研究活動の報告もなされていました。真剣に発表を聞く2年生の目には、きっと次年度に自らが取り組む課題研究のヒントや目標が見えてきたのではないでしょうか。

いずれの学科の発表会でも、発表し終えた3年生の顔にはホッとした表情とともに、3年間の学習をやり遂げた満足感のようなものが見られました、皆さん、ご苦労様でした!

1月22日(火)、園芸科学科果樹類型3年生の「総合実習」では、最後のブドウのせん定実習を行いました。黒系と緑系のブドウは、品種によってせん定方法が異なります。流石3年生は3年目のせん定で、とても慣れた手つきでせん定を行っていました。これで最後のせん定実習と思うと、少し寂しい気持ちになりました。この先、このブドウを引き継いで、後輩たちにも頑張ってほしいです。

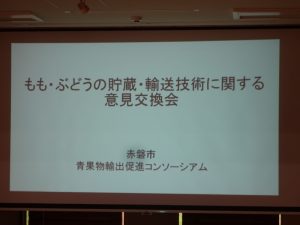

赤磐市が取り組む『もも・ぶどうの貯蔵・輸出技術』の研究に、昨年度から本校の生徒たちも参加しています。

1月18日(金)、本年度の取組の報告&意見交換会が県立農業大学校で開催され、大学教授の先生方の報告に混じって、本校生徒も3つの取組について発表しました。

意見交換会では、参加された地元生産農家の方や県の農林行政の方々から寄せられる鋭い質問にも、四苦八苦しながらも生徒たちは頑張って「自分の言葉」で応答してくれていました。

頭の中で思考をグルグルと巡らせながら絞り出した「自分の言葉」は本物ですし、自身の次なる課題にも繋がるヒントにもなったはず...。

とても密度の濃い、貴重な学びの場となりました!

1月17日(木)、園芸科学科草花類型2年生が、卒業式で3年生が胸につけるコサージの製作準備を始めました。今年で13年目になる生花のコサージ。きれいにできるように、また、一緒に作る1年生に教えられるように、しっかり練習していきます。1年生も18日にパーツづくりに挑戦します。

1月18日(金)、1年生の総合実習「果樹」の授業で、1)モモの樹の構造と枝の種類について、2)ブドウのせん定について、学習しました。先週の授業でロープワークについて学んでいたため、早速、せん定枝の結束に役立ちました。果樹園はとても風が強くて寒く感じましたが、冬季の実習の大切さも身にしみて感じることができました。

12月18日(火)、第5回シクラメン講座を瀬戸南高校の草花実習室で開催しました。毎年5回目の最終回は、今年管理をした夏越しシクラメンを持ち込んでいただき、うまくいった場合の管理の秘訣(裏テク)を披露して頂いています。今年の猛暑はかなり応えたようで、秋の段階で球根は堅かったのに芽が出ないとか、大きくなった球根が割れてしまったなど、ダメージを多く受けました。高温多湿を嫌うシクラメンを、涼しい条件下で管理することがどれだけ大切であるか再確認できました。

愛着があったシクラメンが枯れてしまうのは残念なことです。1年ごとに写真に収めていくことも大事だと思いました。今回参加された受講生の皆様の意見や感想をもとに、来年度のシクラメン講座も考えていきたいと思います。最後は恒例の集合写真を撮りました。受講生の皆様、1年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。

12月17日(月)、岡山高島屋で、パスクラサンの販売実習が実現しました!

福島さんの圃場で先月収穫し追熟したパスクラサンを、ついに多くの方々に知っていただける機会に恵まれたのです。

生徒は、初めての販売実習ということもありとても緊張していました。しかし、スタッフの方々のサポートもあり、2時間という短い時間でしたが、パスクラサンをしっかりとアピールすることができました。多くの新聞社(読売新聞、山陽新聞)やテレビ局(RNC、RSK、TSC)が取材に来てくださり、とてもうれしかったです。ありがとうございました。

12月13日(木)、来年のシクラメン祭に向けてシクラメン(園芸種)を播種(はしゅ)しました。シクラメンは、播種から開花まで約1年間栽培管理をするので、今日がシクラメン祭へのスタートになります。

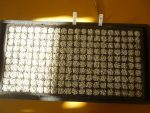

今日の実習では、園芸科学科2年B組10人が2人1組に分かれ、1枚のトレイ(200粒用)に1品種ずつ、3品種を合計5枚のトレイに播種しました。トレイの中の200個のセル(細胞のような植え床)の真ん中にそれぞれ種子を1粒ずつ置き、覆土として岡山砂を被せ、発芽機の中に入れました。

次回は17日(月)にC組が同じ要領で播種を行います。本校独自で作出しているオリジナルシクラメン(限定150粒)を播種した後、ガーデンシクラメンの播種へと続きます。

約5週間後に発芽するように発芽機の温度を調節し、観察しながら今年の先輩に負けないシクラメンを咲かせるように管理していきます。みんなで頑張ります!

12月12日(水)、農業大学校で行われている果樹に関するプロジェクト研究の発表会に園芸科学科果樹類型の2年生が参加し、モモとブドウに関する4つの研究発表を聴かせていただきました。研究の内容と成果について学生さんから直接説明を受け、生徒はとても刺激を受けたようです。また、圃場見学もさせていただき、地域の果樹園芸について関心を深めることができました。今日の学びを、3年次の課題研究のテーマ設定に役立ててもらいたいと思いました。

栽培農家の福島さんから「ぜひ試食に」と声をかけていただき、12月11日(火)に早速うかがいました。約1か月の追熟を行ったパスクラサンはとても柔らかな食感で、バナナとリンゴをかけあわせたような味をしていて、今まで食べたことのない非常においしい果実であることがわかりました。これまでいろいろ調査やお手伝いをさせていただき、やっと味わうことができました! 近くの直売所でも販売されており、とてもうれしい気持ちになりました。

12月17日(月)に高島屋で販売されるそうで、一緒に販売実習を行う予定です。是非、お越しください。

11月23日(金)、本校の伝統行事である「第47回シクラメン祭」が晴天の江尻レストパークで開催されました。吹奏楽部によるオープニングの生演奏の余韻が残る中、10時30分、本校の山根康史校長の挨拶でいよいよ祭が始まりました。

今回は、園芸科学科野菜類型の生徒が栽培したキャベツ、ダイコン、レタス、ホウレンソウ、ネギなどの冬野菜、同科草花類型の生徒が栽培した祭の主役「A級シクラメン」「B級シクラメン」「ミニシクラメン」「原種シクラメン」などの様々なシクラメンに、ハボタン、パンジー、ガーデンシクラメン、コニファーなど多種多様の植物を使った「寄せ植え」、パンジー、ビオラ、ハボタンなどのポット苗に加え、生物生産科栽培類型の生徒が商品開発した「パクチーおかき」も販売しました。今年は3人のシクラメン大使(生徒)による「シクラメン何でも相談室」を新たに開催し、祭を自ら盛り上げました。

販売・接客係からは、「接客の仕事ができ、満足でした。」「お客様から、ありがとうと言ってもらえた。」「自分たちが手塩にかけて育てた苗が売れるのを見たらうれしかった。」などの意見や感想が聞かれました。また駐車場係からは、「道案内は寒くてしんどかったが、お客様に道を尋ねられたときに「こちらです。」とうまく応えられると、やりきった感でいっぱいになった。」などの感想が聞かれました。

来年は学校にお客様をお迎えする形に戻ります。生徒、保護者、地域の皆様のお陰で続いているお祭です。来年の48回目も愛される祭となるように、これから準備をしていきます。ありがとうございました。そして、来年もよろしくお願いいたします。

今回は、秋作水耕メロンの収穫についてです。7月下旬に種をまき、9月中旬に人工授粉をしてから約1ヶ月半、なんとか収穫をすることが出来ました。秋作は、まだまだ気温が高く害虫や病気の多い時期なので、春作より少し栽培が難しいのです。でも、生徒と一緒に頑張って管理をしてきました。全体的に小玉なメロンになりましたが、2作目なので学習の振り返りもでき、より細かくメロン栽培について学習出来たと思います。来年も、よいメロンを生徒ともに作りたいと思います。

11月12日(月)、農マル園芸の吉備路店で開催されている「秋の寄せ植えコンテスト」に参加しました。園芸科学科草花類型の2年生は、この日のために様々な寄せ植えを作成し練習してきました。

この寄せ植えコンテストには3つのルールがあります。

1 鉢代、植物代、小物(ピックなど)を足して2,500円以内にすること。

2 ビオラかパンジーを必ず1ポット以上使用すること。

3 1時間以内(制限時間)に仕上げること。

生徒たちは、植物から決めたり、鉢から決めたり、何度も組み直したりと、鉢と植物を決めるために40分近く時間がかかりましたが、植え込みは素早く仕上げることが出来ました。

自分たちが作成した寄せ植えに合うタイトルも決めて完成しました。そして最後は作品を手に集合写真を撮りました。

学校から会場の農マル園芸吉備路店までの道中もゆっくりとしていて、秋から冬に移り行く樹木の色合い、田畑や山、川などの自然美を堪能できた時間となりました。農マル園芸の清水さんをはじめ多くの方々、お世話になりありがとうございました。