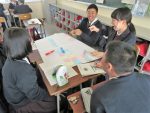

10月19日(金)、園芸科学科1年の「農業と環境」の授業の中で、パワーアップ事業「攻めの農業経営」のこれまでの課題レポートや講演会のまとめとして、「農業のおもしろさ・魅力って何?」というテーマでディスカッションしました。ワークショップを通して生徒からいろいろな考え方やアイデアが出され、お互い新たな発見がありました。また、他者の意見に耳を傾けたり自分の意見を整理して伝えたりと、いつもの授業と空気感が異なっていて、楽しさの中にも緊張感を感じることができました。最後にグループごとで話し合った意見を発表し合い、まとめとしました。