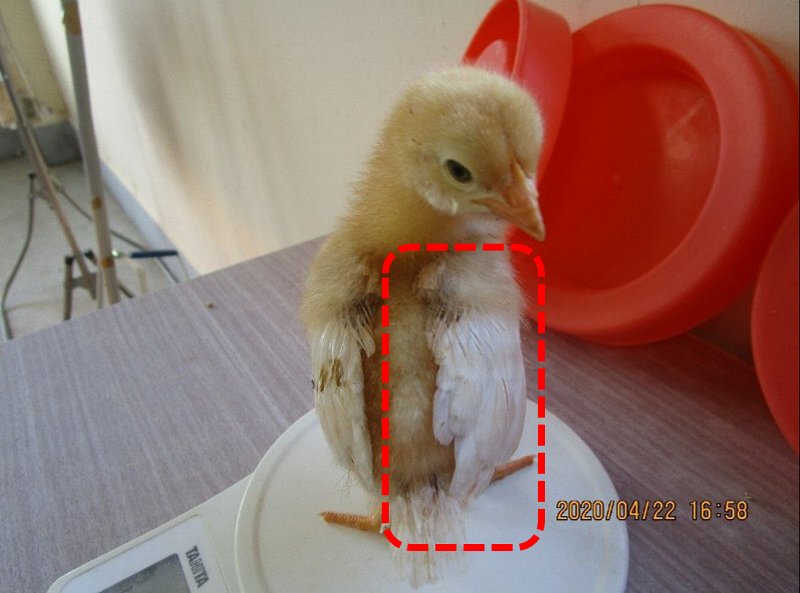

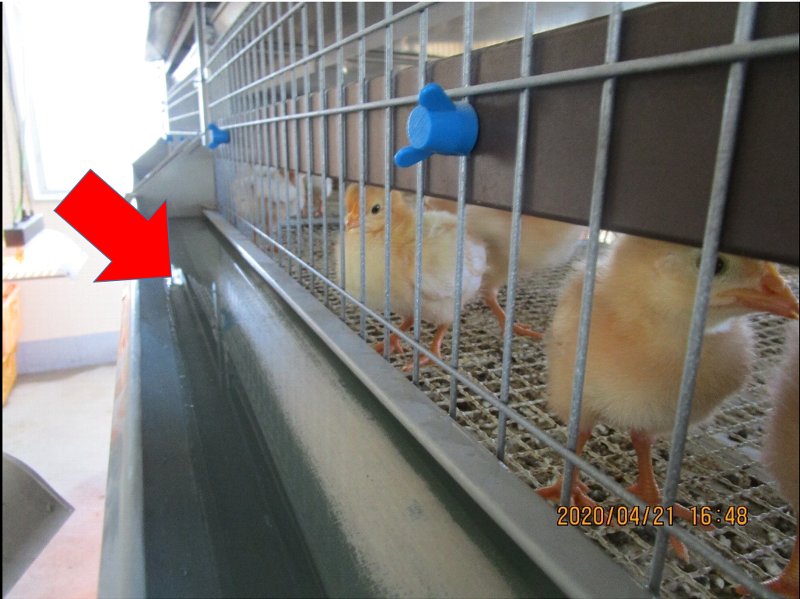

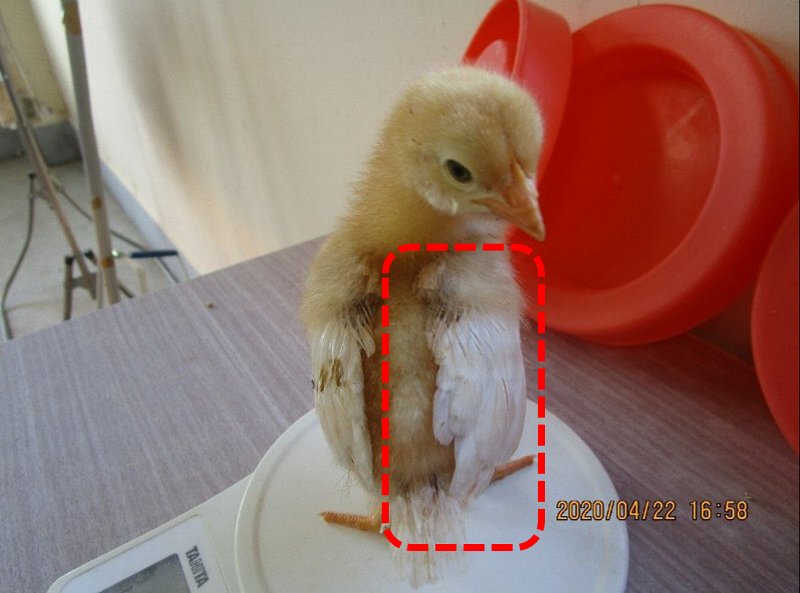

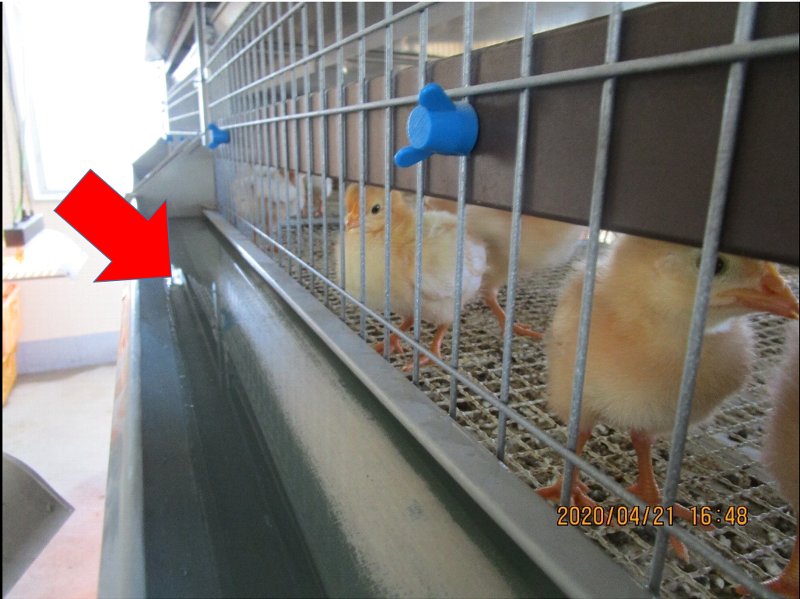

今週で、ボリスブラウンのヒナが2週齢目となり、練り餌から普通給餌となりました。とい給餌・給水にも慣れ、毎日しっかり食べて飲み、成長しています。体重も初めて入ってきた頃に比べ、平均105gと約3倍にも増え、黄色の初生羽から白い若羽が生え始めています。今後もヒナの発育段階に応じた管理を行い、成長記録を更新していきます。

体重測定

若羽が生えてきているヒナ

③給水床

給餌床

今週で、ボリスブラウンのヒナが2週齢目となり、練り餌から普通給餌となりました。とい給餌・給水にも慣れ、毎日しっかり食べて飲み、成長しています。体重も初めて入ってきた頃に比べ、平均105gと約3倍にも増え、黄色の初生羽から白い若羽が生え始めています。今後もヒナの発育段階に応じた管理を行い、成長記録を更新していきます。

4月18日(金)。生物生産科2年生が、校内の黒毛和種の除角作業と鼻環の装着作業を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響で実施が予定より遅くなりましたが、ケガをすることなく実施することができました。除角の効果としては、管理者への危険の減少や、ウシ同士の突き合いによるストレスの減少などがあります。また、管理しやすいよう、鼻環の装着作業も行いました。最近では、ワンタッチで装着できる合成樹脂タイプの鼻環が主流となってきています。

岡山家畜保健衛生所の先生方に、牛結核病の診断について教わりました。牛結核病の診断には人間と同様でツベルクリン反応検査で行います。3日前にツベルクリンを接種し、尾の根元の腫れ具合で診断を行います。本校の牛は全頭陰性でした。最近では数十万頭の検査で1頭が陽性となるレベルまで清浄化が進んでいる病気です。

続けて、受精卵を移植した牛の妊娠鑑定も行いました。受精卵移植とは、受精した母牛から受精卵を採取し別の母牛に移植して妊娠させるという技術です。 3月に実施した母牛が妊娠しているかをエコー検査で鑑定していただきました。「しんひでなみ号」は無事に親指サイズの胎児を確認することができました。安定期となる60日頃までは流産しないよう慎重に管理を行っていきます。

4月17日に生物生産科栽培類型2年生がトマトの定植を行いました。事前に野菜の授業でトマトの栽培について学び、3葉ごとに花房が同じ向きにつくなど成育特性を考えて、植えつけを実践しました。害虫を寄せつけにくいシルバーマルチを使用し、支柱の立て方や8の字誘因など基礎的な技術も学びました。品種は大玉トマトの「麗夏」とミニトマトの「CF千果」です。

4月14日。本校にかわいいニワトリのヒナ(ボリスブラウン)が468羽仲間入りしました。一日一日すくすくと大きくなり、成長の速度がとても早いことを感じます。新型コロナウイルス感染症の影響で、今週から休校になりますが、生徒の皆さんもヒナに負けないくらいの成長ができるよう、努めてください。

生物生産科の3年生が約2か月ぶりにウシやヤギ、ニワトリの管理実習を行いました。 久しぶりではあるもののさすが3年生!2年間で実習内容や知識が身についており、テキパキ実習することができました。動物たちも少し嬉しそうに見えました。

生物生産科1年生が「総合実習」のオリエンテーションを行いました!デニム生地の実習服に初めて袖を通しました。「実習頑張るぞ」と意気込みもたっぷりです。

3月28日(土)の早朝に和牛の分娩がありました。オスの子牛でした。分娩予定日から1週間ほど遅れていたので心配していましたが、元気な子牛が生まれてくれました。今年度はこれが最後の分娩でした。無事に今年度の和牛の分娩を終えることができ、安心しました。新年度から生徒達がお世話をしてくれて元気に育ってくれることを期待しています。

3月24日(火)。早朝に子ヤギが1頭生まれました。お母さんヤギは真っ白ですが、生まれてきた子ヤギは茶色でした。名前は生徒たちに決めてもらいたいと思っています。元気に育ってね。

3月16日(月)。今日は、小林先生、大畑先生、近藤先生、藤原先生が、生物生産科の生徒がいつも行っている牛房の除糞や繁殖牛への給餌など、牛舎の管理をお手伝いしてくれました。ありがとうございました。「生物生産科の生徒が普段していることを知ることができてよかった」、「実習の大切さが分かった」、「ウシってかわいいですね」等の感想をいただきました。

この様子をRSKテレビが取材に来られ、今日の夕方18:15からのイブニングニュースで放送される予定です。少しでも牛舎の様子が生徒に伝わればいいなと思っています。

3月11日(水)の14:00頃、和牛の子牛が産まれました! メスの子牛で体重は37kgありました。陣痛が始まったのが10:00頃だったので、分娩に約4時間かかりました。娩出後はすぐに立ち上がり、母牛から母乳をもらっていました。元気な子牛が産まれてくれてひと安心です。

この子牛は「ET産子」と呼ばれるもので、受精卵移植という繁殖技術を用いて産まれています。以前の記事でも紹介しましたが、牛の改良を早める目的などで使われている技術です。母乳をもらっている母牛とは血縁関係はありませんが、それでも母牛の母性本能は本物です。こちらが牛房に入るだけで怒られてしまいます。今後も、母牛からの愛情を受けて元気に育ってほしいです。

「受精卵移植」とは、供卵牛(ドナー牛)から優秀な能力をもった着床前の受精卵を採取し、他の受卵牛(レシピエント牛)の生殖器に移植する技術のことです。この技術によって、優秀な能力をもつ子牛を数多く生産することができ、能力の改良が早まると言われています。今回は、岡山家畜保健衛生所の獣医師にご来校いただき、施術していただきました。うまくいけば、今年の12月が出産予定日になります。順調に胎仔が育ってくれることを祈っています。

生徒達が臨時休校で登校することができないので、久しぶりのブラッシングをしました。牛房に入ると、「ブラッシングをしてくれ!」と言わんばかりに近寄ってきます。4月に出荷予定の子牛なので、生徒達の代わりに愛情を注ぎたいと思います。

3月6日(金)。卒業式当日に体調不良のため欠席していた生徒の卒業式を、ホームルーム教室で行いました。後輩達からの黒板アートメッセージや生花のコサージュ、フラワーアレンジメントが用意されており、卒業式の雰囲気を高めてくれました。卒業生が一人しかいない卒業式でしたが、たくさんの人達からのエールを感じることができる式典でした。式典後のホームルームでは、卒業生が将来の目標を生き生きと語ってくれました。

3年生が卒業していくということは、嬉しい反面寂しいことでもあります。彼らのこれからの活躍をそばで見ることができないのが残念ではありますが、それぞれの進路先での活躍を願っています。

3月6日(金)。3月1日の卒業式に発熱のため参加できなかった一人の卒業生の卒業式を教室で行いました。そのためのコサージと、カーネーションのバスケットを先生方のお力を借りて作製しました。オアシスを2つのバスケットの大きさにセットして、カーネーションをドーム型に挿していきました。形ができあがったら、レザーファンをすき間に入れていきます。最後に形を確認して、1つにはカスミソウを、もう一つにはレザーファンをさらに入れました。30分足らずで完成しました。ありがとうございました。

「ウシの爪切り」 あまり聞いたことがない言葉だと思います。いわゆる削蹄(さくてい)のことです。ウシの蹄(ひづめ)は人間の爪の様に伸びてきます。放っておくと、繁殖不良や食欲不振などウシの体調に様々な悪影響が生じます。本校では1年に1回程度、削蹄してもらいウシのコンディションを保つようにしてもらっています。

削蹄は「削蹄鎌」と呼ばれる刃物を使って行われます。蹄の状況を見て、ベストな状態になるように切ってもらいます。蹄は裏側も伸びていくので、ウシの足を持ち上げなければなりません。嫌がるウシにケガをさせずに削蹄を行うのは至難の業で、素人にはできません。そこで、削蹄を行うプロである「削蹄師」と呼ばれる方に依頼しています。ウシを飼うということは本当に裾野の広い生業だと改めて感じさせられました。

ちなみにバーナーで蹄を炙っているのは、切りやすくするためです。炙ることで、硬い蹄をバターのように切ることができます。もちろん削蹄師さんの技術があってこそです。簡単に切れるようになるので、深く切りすぎるとウシが立てなくなってしまうこともあります。

一か月ほど前に生まれた子ウサギの様子を紹介します。4羽生まれた子ウサギですが、全羽元気に成長しています。生まれてからしばらくの間は親ウサギが人間の匂いを嫌がるので、子ウサギたちに触ることができませんでしたが、十分に成長したので初抱っこをしました。生徒たちは、「ふわふわでかわいい」と、口々に感想を述べていました。今後も元気に育ってほしいです。

第3回和牛甲子園に出品した「かつよしもり」号の試食を行いました。「可哀そう」と感じる方もいらっしゃると思います。しかし、農業高校では生産技術を学んでいます。「試行錯誤した末にできたものを自分で確認する」ということは非常に大切なことです。これを経験することで、飼育方法の改善や新しい技術への挑戦など、今後の学習へのモチベーションにも繋がっていくと考えています。来年度の研究に向けてアンケート調査を行ったグループも試食しましたので、今後の取り組みをより充実したものにするきっかけになったことと思います。では、試食した生徒の感想です。

「実習の時に見ていたあの「生きている」ウシが「死んで」今ここに肉としているということに、自分達が普段食べている肉の大切さを実感することができた。そして、そのウシが商品としてあることを目にして、自分達以外にも様々な人が関わっていることも感じた。」

「オレイン酸を高める餌の工夫をしてみて、検査結果も高く出ていたのでどんな味がするか気になっていた。実際食べてみると、しつこくなくて、ムカムカしない感じだった。オレイン酸が高い牛肉がどんなものか理解することができた。」

「いつも食べている牛肉より、脂が甘くて旨味が凝縮されている感じがした。やわらかくてとろける感じがオレイン酸かなと思った。一生懸命に育てた甲斐があったと感じました。かつよしもりに感謝です。」

2月20日(木)。2月とは思えない暖かい天気のなか、生物生産科栽培類型ではジャガイモの種イモを植え付けました。前日に2年生が管理機で約50mのうねを14列整え、植え付けの用意をしました。そして今日は、うねにジャガイモを並べて植え付けです。

まず2年生20名は、品種の比較実験のために15種類のジャガイモを植え付けました。そして1年生20名は、植え付けの深さや覆土の仕方など注意することを2年生から教わりながら植え付けていきました。

教える側も教わる側も真剣に取り組んでいました。 寒さに負けず、4月には無事に芽が出そろうことでしょう。

先日、電話インタビューで2次審査が行われた「第4回大地の力 コンペ」。最終審査の連絡が2/6にありました。

園芸科学科のグループは「未来創造賞」を受賞し、3/6に東京で行われる表彰式・交流会に参加することとなりました。また、企画のパネル展示もすることになりました。さらに、生物生産科のグループは「未来シーズ賞」を受賞し、3/6の表彰式・交流会参加だけではなく、おかきの販売もすることになりました。

これまでの取組やこれからのプロジェクト活動の計画が評価され、とても嬉しい結果となりました。全国に活動を報告してきます!