新学期が始まって第2週め。農場では既に2,3年生が実習に励んでいます。

1年生も真新しい実習服に袖を通し、いよいよ農場実習の始まりです!

新学期が始まって第2週め。農場では既に2,3年生が実習に励んでいます。

1年生も真新しい実習服に袖を通し、いよいよ農場実習の始まりです!

4月17日、482羽のニワトリ(ボリスブラウン)のヒナが仲間入りました。

成鶏は名前の通り、茶色ですが、ヒナの時は定番の黄色です。

7月14日(金)、鉄資材を利用した稲作に取り組んでいる1年生のプロジェクトチームが美咲町の柵原坑道を視察し、鉱水処理を学びました。

硫化鉄鋼を掘った後の坑道の水を河川に排出するための鉱水処理の過程について説明を受け、鉄資材ができるまでを学びました。処理施設や坑道での菌床シイタケ栽培や花の育苗、低温処理、高地トレーニングと同じ環境を作れる低酸素トレーニング施設なども見せてもらいました。岡山大学との共同研究で瀬戸南高校で栽培している稲に大変期待をしているといわれ責任の重さを感じました。

生物生産科栽培類型の2年生が、1学期に栽培したスイカとスイートコーンが収穫期を迎えました。7月7日(金)、7月10日(月)の両日で収穫し試食しました。

家にも持ち帰り、家族にも食べてもらいました。

水田に鉄を施用したら、食味が良くなるのではないかということで試験を開始しました。

生物生産科1年生のプロジェクトメンバーが水田を仕切り、鉄資材を散布しました。

トラクタを使い代かきをして、翌日には田植機で田植えをしました。植え付け時の苗の状態を記録し、調査を開始しました。

「プロジェクト頑張ります!!応援よろしくお願いします。」

プロジェクトメンバー

6月21日(水)、江西小学校の5年生99名が来校し、田植えを行いました。心配された雨も止み、生物生産科3年生栽培類型の生徒の指導の下「特殊詐欺にだまされ米」(きぬむすめ)を植えました。10月には、一緒に稲刈りをする予定です。

H29.3.3(金)全農岡山県本部総合家畜市場で子牛のセリ市が開催され、瀬戸南高校から出荷した子牛1頭を含む287頭のセリが行われました。本校の子牛は、今年度初の「おかやま四ツ☆子牛(よつぼしこうし)」に選ばれました。本校としては5年ぶりの四ツ☆子牛の認定です。

おかやま四ツ☆子牛は、将来の岡山牛の価値を上げてくれるので、これからも認定されるようがんばっていこうと思います。

※「おかやま四ツ☆子牛」とは、出荷された子牛の胸囲や腹囲などの体測を行い、更に審査員が体型を見て、基準を超えていると認めた子牛のみがいただける賞のこと。

生物生産科2年生の農業機械の授業でトラクタの運転操作練習を行っています。

3台のトラクタで、障害物をよけながら走行するスラロームなどをして、車両間隔や、運転技術を身につけています。

2月6日 水田の裏作としてジャガイモ(品種:デジマ)を1年生が植え付けました。50メートルの畝5本に約830個の種芋を植え付けました。覆土を軽くした後、保温のためにもみ殻を上から蒔きました。

平成29年2月1日(水)小さい時からかわいがってきた『あんこ』(名号:はなはなこし)が2月1日、38kgの元気な女の子牛を出産しました。

分娩予定日から遅れていたり、初めての出産で心配な部分もありましたが、無事に生まれてきてくれて安心しました。

「 『あんこ』、初めての子育て頑張ってね~♪大きく育ちますよーにッ卍 」

生物生産科2年 飼育類型女子一同

1月20日(金)5・6校時、前回作った米麹を使って、続きの工程を行いました。

国産大豆と米麹と塩のみで仕込んだ無添加の味噌が、約10ヶ月後に完成予定です。

おいしい味噌ができあがりますように!

1月18日(水)生物生産科と園芸科学科の3年生の総仕上げとして、「課題研究」の研究成果をまとめて発表しました。2年生も聴衆として参加しました。

生物生産科は栽培類型と飼育類型が合同で、園芸科学科は果樹類型・野菜類型・草花類型にそれぞれ分かれて開催しました。

専攻によって、グループ発表だったり、個人発表だったりしましたが、「栽培方法」「飼育方法」「生産物の利用」など自分たちで設定したテーマについてプレゼンテーション資料を作成し、1年間の学習成果を発表しました。発表後には聴衆の生徒や先生方からの質問があり、ドキドキしながら答えていました。

生物生産科の飼育類型では、英語での発表もありました。

生物生産科(栽培類型)の様子

生物生産科(飼育類型)の様子

園芸科学科(果樹類型)の様子

園芸科学科(野菜類型)の様子

園芸科学科(草花類型)の様子

1月17日の3.4限に味噌作りのはじめの行程として、米麹(こめこうじ)作りをしました。

自分たちで育てた米を研ぎ、1晩水に漬け、蒸しました。蒸した米を台に広げ、種麹(たねこうじ)をふりかけて均一になるように手早く混ぜます。

製麴器(せいきくき)に入れ、一定の温度で保温し米に麹菌を繁殖させて米麹をつくります。

今回は、製麴器に入れるところまでを行いました。

次の行程は、1月20日に行う予定です。

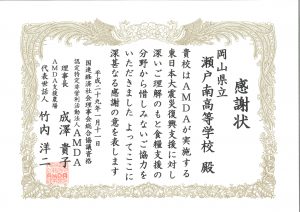

1月11日AMDAが行っている東日本大震災復興支援の「食糧支援分野」への協力として、玄米30kgを寄付させていただきました。

学校を代表して、実際に米を生産した生物生産科栽培類型の3年生が引き渡しに立ち会い、感謝状を受け取りました。

今回で、連続4年目の参加となりました。今でも被災されてホームレスとなっている人のいることや町は少しずつ復興してきているが、何もかも奪われ、心の中は一歩も前に進められていない人がたくさんいることをAMDAの方から伺いました。少しでも被災された皆様の助けになっていることを祈っています。

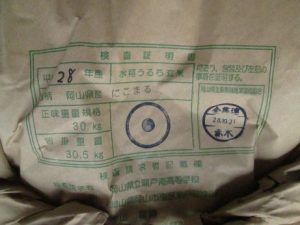

2年生の作物の授業で、米の等級検査を学びました。

農産物検査員の方をお招きし、生産者でもめったに見ることのない等級検査のやり方について教えていただきました。

そして結果は・・・、

今年もうるち米の「きぬむすめ」「にこまる」「朝日」すべて1等でした!!

半年間の苦労が報われた気がしました!!

検査したお米(玄米)は、校内やレストパークで行われるシクラメン祭で販売します。是非、買いに来てください。