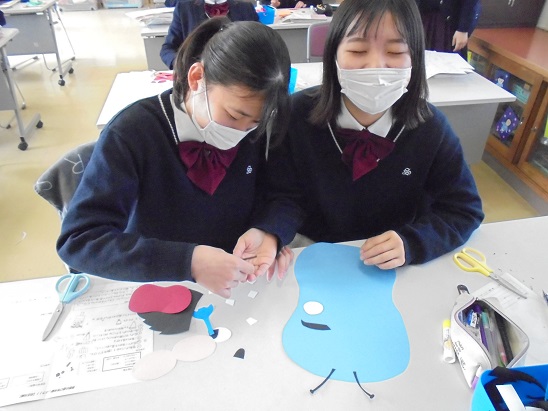

1月15日、生活デザイン科2年保育類型の授業で、「福笑い」の製作をしました。 顔の形を考えて、パーツを作り、実際に目を閉じて遊びました。「笑う門には福来たる」といいますが、新年はじめの授業から生徒も大笑いしました。コロナウィルスで様々な活動が制限される中ですが、笑うだけで教室の雰囲気が一段と明るくなりました。

月別アーカイブ: 2021年1月

「大すう舎から成鶏舎へ」(生物生産科飼育類型)

1月18日(月)。生物生産科1年生が1.2限の「畜産」の授業で大すう舎にいる若鶏を成鶏舎へ1羽ずつ抱きかかえて移動させました。これは平飼いから立体飼いとなるため、少しでもニワトリのストレスを緩和させるためです。

4月にはまた新しいヒナが入ってくる予定ですので楽しみにしておいてください。

「初産み卵を集卵しました」(生物生産科飼育類型)

令和2年9月8日に入雛したヒナが産卵を開始したため、生物生産科1年生が「畜産」の授業で初産み卵を集卵し、観察しました。鶏は孵化して約4ヵ月前後で卵を産み始め、最初の卵は祖母に食べさろと言われるほどの縁起物です。また、地方によっては、お産をする女性に食べさせると安産になるといわれています。産み始めの卵は小さく、Sサイズのものが多いですが、卵殻も固く、白身と黄身もしっかりしています。

栄養改善レシピ~小麦粉~ (生活デザイン科3年)

1月13日、生活デザイン科3年フードデザインの選択授業の一環で、小麦粉を使った栄養改善レシピを考え調理しました。 メニューは、ピッツァ、オニオングラタンスープ、オレンジゼリー、ガトーショコラです。3年生ともなると、次の工程を考えて動けるようになっています。

管理棟 長寿命化改修工事(R3.1.18)

長寿命化工事の続報です。

内装や家具の設置が進み、部屋の全体像が見えてきました。

OAフロアやホワイトボードが設置され、水回りも整備されました。

部屋や廊下などの照明もLEDとなり、とても明るくなっています。

あと10日で引っ越しです。

スムーズに引っ越しができるように机やロッカーの配置を考えています。

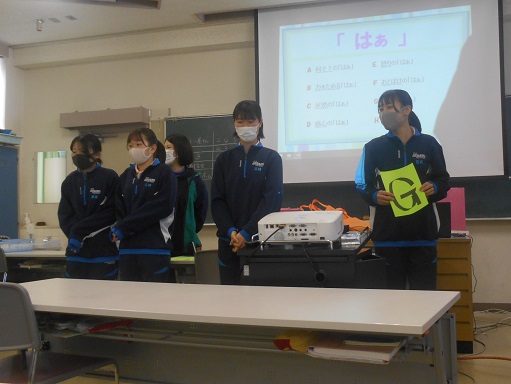

あたたかいご⑫~レクリエーション~ (生活デザイン科 2年 福祉類型)

1月13日、生活支援技術の授業の一環で、レクリエーションを体験しました。 時間をはかってけん玉の技の回数を競ったり、お題に沿って役を演じたりしながら、レクリエーションをするときには介助者も一緒になって楽しむ気持ちが大切であると学びました。

耐火レンガでピザ窯作り(生物生産科)

生物生産科栽培類型の3年生が、耐火レンガでピザ窯を作りました。昨年末に手に入れた耐火レンガを用い、積み上げるだけの簡易なピザ窯を作りました。コンクリートブロックの土台を水平に並べ、その上にレンガを積み上げていきました。燃焼室と焼き場の2段式の窯を作りました。工具を使いレンガや鋼材をカットしながら、もの作りの楽しさを体験しました。

福祉教室も正月仕様に! (生活デザイン科 福祉類型)

岡山市中区地域包括支援センターより依頼をうけ、絵札を製作した認知症カルタを福祉教室に掲示しました。掲示後には生徒が、自分の書いたイラストを確認する姿が多く見られました。 また、3年生福祉類型の生徒が製作した獅子舞も、廊下に掲示しました。同じパーツを使っていますが、画用紙の色や表情が違うと、個性ある作品になりました。

課題研究発表会しました~園芸科学科~

1月13日。

本日の園芸科学科3年生「課題研究」これまでの研究内容をまとめた発表会を(類型ごとに分かれて)行いました。2年も3年生の発表を聞き、研究の進め方・まとめ方、来年度の取り組みのテーマ設定について考える機会としました。

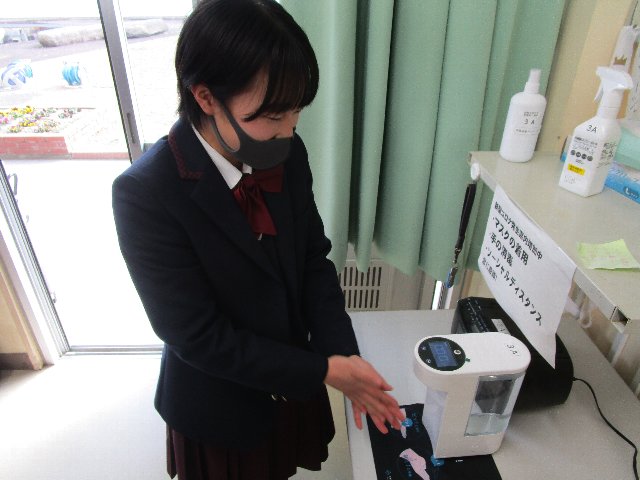

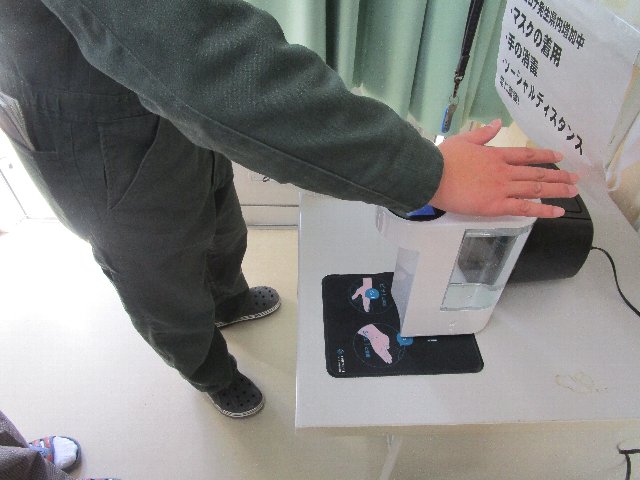

新型コロナウイルス感染症対策について(保健委員会)

1月14日現在、11都府県(対象都府県)に緊急事態宣言が行われ、感染対策が常に呼びかけられています。本校では毎日の健康観察、検温、マスク着用、手指のアルコール消毒、教室・実習場所の消毒、換気を行い、感染対策を徹底しています。昼食を食べる際も自分の席で前を向いて食べ、飛沫が飛ばないよう工夫しています。そして、生徒の楽しみの1つである昼休みを、少しでも楽しめられるよう生徒の提案で昨日から音楽をかけています。

本日PTAから各クラスに自動噴霧消毒器が配布されました。自動で消毒液が噴霧され検温もできます。生徒もさっそく活用し、感染対策の重要性を再認識しました。

「1年生、ビークトリミング実習」(生物生産科飼育類型)

1月14日。生物生産科1年生が「畜産」の授業で『ビークトリミング実習』を行いました。久しぶりにニワトリと触れ合う実習で、戸惑っている生徒もいましたが集中して実習をすることができました。ヒナに必要なワクチン接種、ビークトリミング(ヒナの伸びたくちばしを短く切る)を1年生がすべて実習で行い、9月8日に入雛したヒナも問題なく大きくなりました。

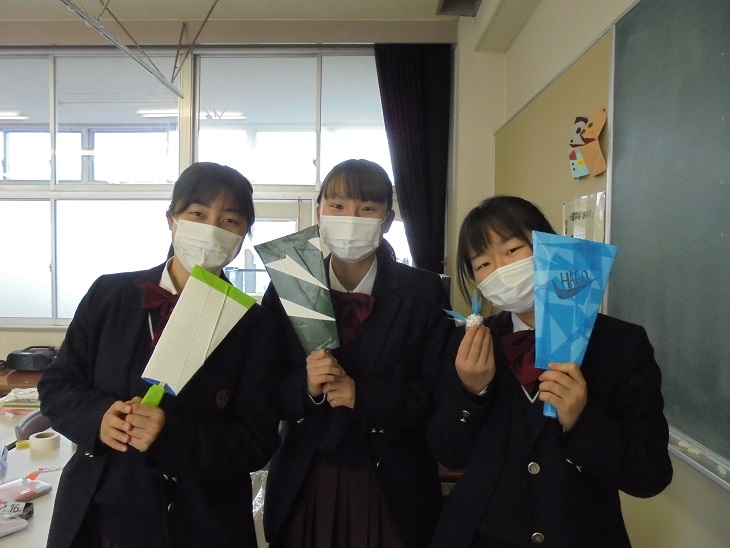

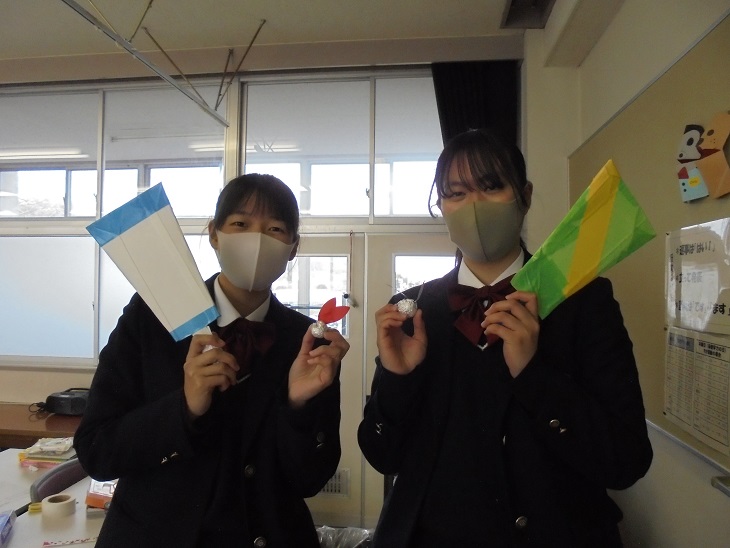

季節の遊びを体験~お正月~ (生活デザイン科2年保育類型)

1月8日、子ども文化の授業の一環で、お正月の季節遊びとして「牛乳パック羽子板」を作りました。 伝統遊びを、子ども達に正しく伝えていくことも保育の大切な仕事です。製作を通し、「子ども達だったらどのような工夫ができるか」も併せて考えました。

野菜だよりVol.58「ホウレンソウの収穫」

1月8日。

園芸科学科1年生が各類型に分かれ、初めての実習を行いました。1校時目は、オリエンテーションを行い、野菜類型ではどのようなことを学び、どのような力を身につけて欲しいか、それらについての説明を受けました。

オリエンテーションが終われば、次は生徒にとって今年初の野菜の収穫です。2学期の9月下旬から10月上旬に、一年生が播種したホウレンソウの収穫を行いました。収穫時には新しいメンバーでお互いに相談しながら、慎重に1株1株を収穫しました。収穫後は、まず水でホウレンソウを洗ったり、不要な葉を取り除いたりなど、商品化のための調整を行いました。最後に重量を計測し、袋詰めをして完成させました。

ヤギの餌やり(生物生産科)

生物生産科では、露地畑でハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、ダイコン、ニンジンなどの秋冬野菜を栽培しています。収穫後に残った外葉や規格外の野菜をヤギの餌として有効利用しています。冬は乾草ばかりの餌になりがちなので、それらの葉をやるととても喜んで食べます。ヤギの糞は、ウシの糞などと一緒に発酵させ堆肥として野菜の栽培に利用します。資源を有効利用して循環型農業に取り組んでいます。

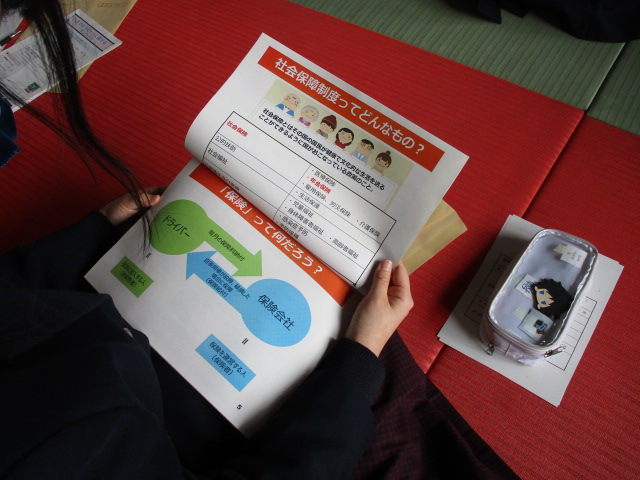

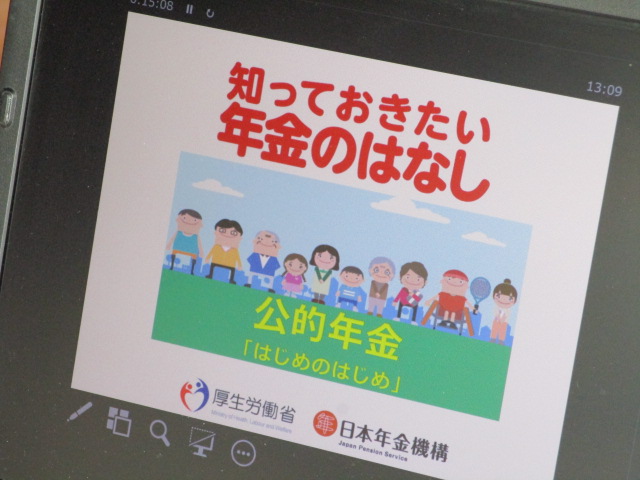

3年生対象「年金講座」

1月12日。

本日、3年生を対象として、日本年金機構岡山東年金事務所の藤田さんから年金について学びました。現行の仕組みや社会保障について詳しく説明がありました。年金を納付する意義や意味についてたくさんの学びがありました。

果樹園だよりvol.88「ブドウのせん定開始」

1月8日。

本日の園芸科学科1年生「総合実習」果樹類型では、今季初の「せん定実習」を行いました。品種ごとにせん定方法が異なることや、残す芽の数について学び、実際に黒系のブドウのせん定を行いました。そして、切り口に殺菌剤を塗布しました。今日から1年生は、類型ごとに学習を始めます。より専門的な学習へと進んでいきます。

『久しぶりの鶏舎管理』(生物生産科飼育類型)

昨年の鳥インフルエンザの影響で、長い間生徒たちは鶏舎内での実習を行うことができていませんでしたが、移動制限が解除されたため、久しぶりに鶏舎での実習が再開されました。

消毒槽の水が氷るほど寒い中での実習でしたが、生物生産科の2年生は寒さに負けない元気と集中力で実習に取り組めました。

大型トラクタで水田の耕うん(生物生産科)

生物生産科の2年「総合実習」の授業で大型トラクタの運転実習を行いました。先日は、マニュアスプレッダで堆肥を散布した水田をトラクタで耕しました。この作業は荒おこしともいわれ、稲株を堆肥と土を混ぜることで微生物の働きにより分解され肥料として稲づくりに利用されるようになります。大型のトラクタを一人で上手に操作できるようになるととても楽しいです。

2021年初実習!!(生物生産科2年飼育類型)

2021年が始まり、生物生産科2年生が初めての「総合実習」を行いました。牛舎の床替えや餌づくりなどを行いました。久しぶりということもあり、子牛と戯れる姿もありました。生徒が愛情を注ぐ分、ウシたちも人に慣れています。

3年生の卒業が近づき、4月からは自分たちが最高学年になり、後輩に作業などを教えることができるよう一つひとつの作業を確認しながら行っていました。

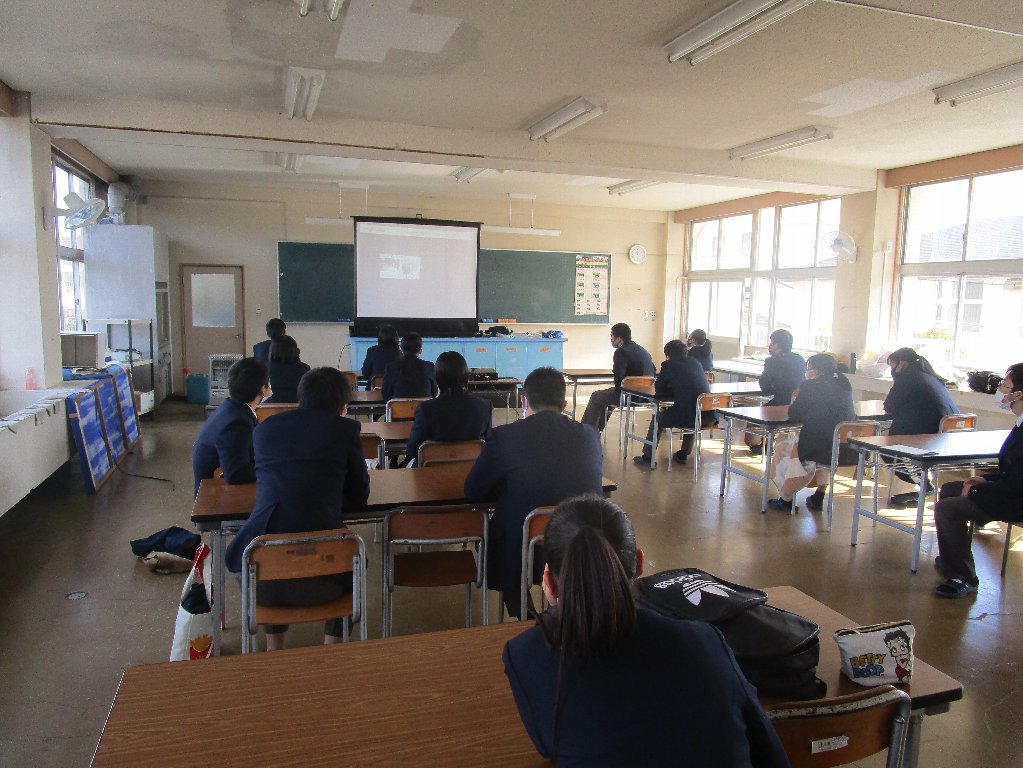

「第4回和牛甲子園・体験発表会動画(19県33校)をみんなで視聴」 (生物生産科飼育類型)

1月8日(金)3・4時間目、生物生産科2年の飼育類型20名が、「畜産」の授業において「第4回和牛甲子園 取組評価部門 体験発表会動画」を視聴学習しました。本校は、第5回大会に出品予定のため、今回は体験発表会のみの参加となります。他校の取り組みや自分たちの行ったことと比較することで、新たな気づきがありました。

1週間後の1月15日にはオンラインで大会が開催されます。同日、ライブ配信されますので興味のある方はご覧ください。

次のリンクからご覧ください(第4回和牛甲子園 ホームページより)。

https://wagyukoushien.com/2020/