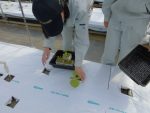

5月に入り、園芸科学科野菜類型の3年生が育てている水耕栽培メロン(アールス系)もしっかり生長し、人工交配が始まりました。

メロンは雌花が果実になります。雌花は両生花なのですが葯が退化している場合が多く、受粉・受精するために雄花の葯に入っている花粉を利用して人工交配をします。3月始めに種をまき、3月終わりに定植すると大体この時期に人工交配をするようになります。生徒はまず始めに説明を受け、自分が担当しているメロンから雌花を探し、その雌花の柱頭に雄花の花粉を優しくつけます。この時、花粉がきちんと着いたかもポイントになります。受粉・受精が成功すると2~3日後には果実が膨らんでくるので、生徒も自分が育てている感じがでてきて実習が楽しくなります。

さて、交配は上手くいくでしょうか。頑張って交配しましょうね。