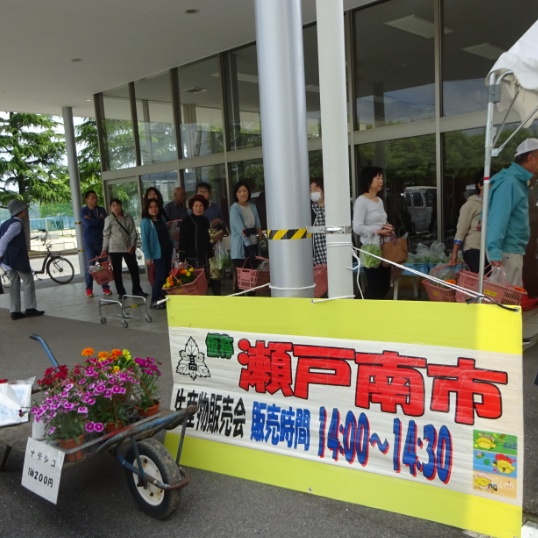

実りの秋をむかえ、田んぼの稲も黄金色になりました。

事前にコンバインの操作方法を学習してきた2年生が、実際に稲を刈りました。

最初は緊張していましたが、すぐに学んだことを実践し、上手にコンバイン操作ができました。

もみを脱穀した稲ワラは田んぼに立てて干したあと、牛の餌として利用します。

収穫したもみは火力通風乾燥機でじっくり時間をかけて乾燥します。米の乾燥のしかたや、乾燥機の操作方法についても、学習しました。

今日は、「きぬむすめ」という品種を刈りました。この後「ヤシロモチ」、「にこまる」、「朝日」と10月下旬まで稲刈りが続きます。