11月6日(水)。草花類型の3年生が今日の「瀬戸南市」を担当しました。キュウリにブロッコリー、草花苗と寄せ植えを販売しました。いつものお客様に加え、通りがかりに旗を見て来校されたお客様と、30分間の販売でしたが対応に追われて忙しく終了した瀬戸南市でした。

今年の瀬戸南市は、11月27日(水)14時からと、11月30日(土)10時半からの2回の予定です。よろしくお願いいたします。

11月6日(水)。草花類型の3年生が今日の「瀬戸南市」を担当しました。キュウリにブロッコリー、草花苗と寄せ植えを販売しました。いつものお客様に加え、通りがかりに旗を見て来校されたお客様と、30分間の販売でしたが対応に追われて忙しく終了した瀬戸南市でした。

今年の瀬戸南市は、11月27日(水)14時からと、11月30日(土)10時半からの2回の予定です。よろしくお願いいたします。

今日紹介するのは、肥育牛の「ふじさくら」号です。丸っこくて可愛らしい顔をしていますが、体重は650kgを超えています。

本校では子牛の繁殖経営を主に行っていますが、肥育経営も行っています。子牛は8か月齢まで飼育して出荷・売却します。それに対して肥育牛は、約30か月齢まで飼育し出荷・売却します。今のところ「ふじさくら」号は令和2年1月に出荷を予定しています。飼育期間が長いので愛着があり出荷するときは寂しいですが、しっかりと飼育していきたいです。

11月3日(日)文化の日 曇り。園芸科学科草花類型の2年生3人3年生2人が、下石井公園で開催された「第11回秋のまち花フェア」に参加しました。お店のレイアウトは、昨年このフェアに参加した3年生が考えました。いつも開店前は大賑わいで圧倒されてしまいがちですが、何とか自分たちのペースに持ち込み、予定通りの販売実習ができました。フェアの名前のとおり、花を生産されている団体が多く参加されています。「瀬戸南の苗はしっかりしているからいいね」「ミニシクラメンが入った寄せ植えがかわいい」と、多くのお客様が気に入って買っていかれるのを見てうれしく思いました。参加した生徒も、寒い中でしたが学校のはっぴを着て閉店まで頑張りました。

今日は半田山でもイベントがあり、草花類型の3年生が参加しました。

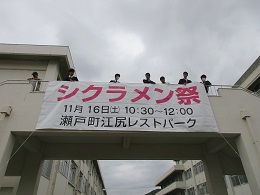

次はいよいよ「シクラメン祭」です。11月16日(土)10時30分から12時まで、瀬戸町江尻のレストパークで「~昭和・平成・令和を越えて~ 第48回シクラメン祭」を行います。よろしくお願いします。

11月2日(土)。今日は桃源祭で、パスクラサンのフルーツソースの販売と試食アンケート調査を行いました。新聞で取り上げていただいた効果もあり、15分ほどで完売しました。アンケート調査にも多くの方が協力してくださり、たくさんのサンプルを集めることができました。

13日には、いよいよ収穫です。生産者の福島さんとともに、収穫の喜びを味わいたいと思います。

本校では、「攻めの農業経営」と題して、生徒たちが農業経営について学んでいます。

2年生では「儲かる農業経営の形を考えよう」という目標を設定し、資料や講演会を通して学びを深めてきました。今回はグループワークを行い、自分の考えを深めるとともに他者の考えにも触れる機会になりました。利益を出すために、田んぼで捕まえた昆虫を「夏休みの自由研究セット」として売り出す案や、飲み物の容器の飲み口をウシの乳房にして楽しんでもらう商品を提案するなど、個性的な意見が多くあがりました。様々な意見に触れて、見識を広げる良い機会になりました。

10月29日(火)。生物生産科栽培類型の3年生は、作物の授業でサツマイモを栽培しています。今年は「紅はるか」「鳴門金時」「安納いも」の3種類を栽培し、先日収穫しました。今日は「攻めの農業経営」の学習で、6次産業化の実践をテーマにサツマイモの加工を行いました。規格外のイモを使ってサツマスティックを作る・・・。この「無駄をなくす」ことが利益を生むのです。切ったイモの大きさや揚げ油の温度などに注意しながら、調理を行いました。価格設定なども考え、「儲かる農業」について学びました。

10月29日(火)。果樹類型3年生の地域貢献グループが、パスクラサンのフルーツソースを検品し、ラベルを貼りました。一つずつ丁寧に、心を込めて行いました。また、アイスクリームとヨーグルトにかけて試食も行いました。

さらに、パスクラサンの生産者である福島さんのお宅に伺い、福島さんご夫妻に商品化の報告をかねて試食をしていただきました。ご夫妻の感想から、新たな課題もたくさん見つけることができました。

本当に自分たちの手がけたものが商品化されるとは・・・感動です。11月2日の桃源祭で限定販売を行う予定です。お楽しみに・・・。

生物生産科飼育類型の3年生が、2学期の「生物活用」の授業で実施した動物交流の紹介をします。

9月から10月15日までの期間で、5つの団体と動物交流を行いました。この活動の目的は、来校された方々に動物との触れ合いを楽しんでいただくだけではありません。生徒たちには、交流活動を企画・運営する能力を養うことと、3年間畜産について学んできた知識や技能を発揮することを目的に取り組んでもらっています。普段は授業や実習を通してインプットを中心に学習活動を行っていますが、来校された方々に知識や技能を披露することでアウトプットする能力を身につけていきます。

今年度の交流も残り少なくなってきましたが、アウトプットをする貴重な機会を大切にしていきたいです。

10月28日(月)、生物生産科3年生の農業機械の授業で、コンバインを使った稲刈りとドローンの操作を学習しました。

ドローンの操作は、飛行ルールを確認した後、操縦機の使い方と機体のコンパス校正の仕方を学び、実際に稲刈りの様子を上空から撮影しました。

コンバインでの稲刈りは、運転操作の仕方と曲がり方のポイントを学びながら稲刈りを行いました。5号田、残りあとわずかです。

8月の終わりに植えた秋作メロン「アールス妃」。果実はずいぶんと大きくなり、ネットもしっかりしてきました。この調子でいくと、11月初旬に収穫できると思います。最近の実習は、枯れてきた下の葉を取ったり(病害虫の予防)、果実の大きさを測ったりして、数値で成長の経過を理解するようにしています。もう少し頑張って、皆に美味しいメロンを食べてもらいましょう。

10月27日(日)、高梁市成羽町の「成羽祭り」に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」が参加しました。課題研究の授業で新しく開発した、高梁市吹屋地区の柚子胡椒を使った「柚子胡椒」と真庭市湯原地区のキヨミドリ大豆のきな粉を使った「キヨミドリきな粉」の2種類の新作おかきと、「味噌」「岡山マイルドパクチー」のおかきの、合計4種類を販売しました。

「瀬戸南おかき」の歌をギター演奏に合わせて歌って販売しました。パネルに表示した歌詞を一言ずつ確認している方や、一緒に歌を口ずさむ高校生の集団もいて、楽しく販売することができました。また地域の方と、学校や成羽地域の農業のことなどを話したりして、大変有意義な時間を過ごすことができました。更には、柚子胡椒を生産されている方の販売も手伝わせていただき、貴重な販売会になりました。ありがとうございました。

10月26日(土)。秋晴れの空の下、園芸科学科草花類型2年生5人、3年生2人が西大寺百花プラザで行われた「岡山市緑化推進フェア2019」に参加しました。今年の場所は、昨年の運動場と違い芝生の上を割り振ってくださったのでなんとなく気分が高まる中、たくさんのお客様に囲まれて一日を過ごすことができました。参加した生徒の保護者・家族の方もお客様として来場されました。また隣の店舗からも、草花類型の卒業生が手伝いとして(販売の見本として)アドバイスをくださいました。さらに本校の同窓生の方からも、温かい励ましの言葉をいただき、有意義な時間を過ごすことができました。他の団体の方の展示やアレンジメントも見て感動しました。ありがとうございました。

来週は、半田山植物園で行われる「秋の里山実りのフェスティバル」と下石井公園で行われる「秋のまちはなフェア」に参加させていただきます!! こちらもよろしくお願いいたします。

軟式野球部が9月23日(月)と10月5日(土)に行われた春季大会地区予選会に出場しました。1回戦で新見・高梁城南・真庭合同チームに3対1で競り勝ち、2回戦の勝山高校戦では延長10回裏サヨナラの1対0で勝ちました。この結果、ブロック1位で予選を通過し、県大会出場を決めました。3年生最後の夏季大会後から新チームになり、試合のない夏期の練習をコツコツやってきたことと、先輩から強い気持ちを受け継いだ結果だと思います。10月26日(土)から神原球場、なりわ球場を中心に県大会が開催されます。備前地区の代表として頑張りましょう。応援してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。そして、よろしくお願いいたします。

10月24日(木)。今日は、生物生産科と園芸科学科の1年生、園芸科学科果樹類型の2年生を対象に、林ぶどう研究所の林さんの講演会を開催しました。

「マツコの知らない世界」の番組出演をきっかけに多忙を極めている林さん。本校の生徒のために育種や経営について具体的に話をしてくださいました。また、岡山県やこれからのブドウ生産についてもどうあるべきかを語られ、「目から鱗」がたくさんありました。6次産業化のヒントもくださり、とても有意義な講演会となりました。

10月24日(木)。放課後に畜舎(牛房)の消毒を行いました。水洗いをした後、噴霧器で消毒液を散布し、最後に石灰を床に施して終了です。

この管理は、離乳した複数の子牛を1つの牛房で「群飼」する際に、疾病を予防するために実施するものです。地味な作業ですが、家畜を健康に飼養するためには不可欠な重要な管理作業です。子牛が元気に育つことを祈って、心を込めて行いました。

最近の飼育類型の実習の様子を紹介します。

2年生の総合実習では、母牛の搾乳を行いました。本校では規定の日数が経つと離乳を行います。母牛は乳房が張ったままになってしまうと乳房炎という病気になってしまうこともあるので、予防のために実施します。

3年生の総合実習では、牛体洗浄を行いました。子牛市場に出荷する前に、ウシをきれいにシャンプーで洗浄し、見栄えを良くしてより高値で売却するためです。

大きなウシを相手に大変ですが、楽しみながら学びを深めているようでした。

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

10月22日(火)。即位礼正殿の儀の記念すべき日に和牛の分娩がありました。生まれてきた子牛はオスで、体重は42kgでした。和牛の分娩は、子牛が無事に生まれた後も観察する必要があります。確認事項は大きく分けて2つあります。1つ目は、子牛が立つこと、2つ目は、子牛が母乳を飲むことです。特に2つ目は重要です。子牛が生まれてからすぐに母牛が分泌する初乳には、子牛が先天的に獲得することができない免疫物質が含まれています。しかも.初乳に含有される免疫物質は時間の経過とともに減少していくため、もし母牛が授乳を拒否するようであれば対処しなければなりません。今回はそのようなことはなく、無事に起立し母乳を飲んでいたので安心しました。今後もすくすくと元気に成長してほしいです。

11月16日(土)に江尻レストパークで、第48回シクラメン祭を開催します。草花類型の3年生が校舎の渡り廊下に横断幕を設置しました。各類型で現在準備を着々と進めていますので、ご期待ください。

10月18日(金)。園芸科学科3年草花類型の2人が園芸装飾検定の2級に合格しました。

実技試験は7月に興陽高校で行われました。試験内容は、取り木(繁殖技術の実践)、大鉢の鉢替え、木枠を作成してその中に作る庭園装飾の3つで、総合的な技術力が問われます。制限時間内に仕上げることと暑さとの体力勝負でした。練習を何度も積んで本番を迎えました。

学科は9月にポリテクセンター(岡山職業能力開発促進センター)等で受験しました。内容は植物に関する専門知識の問題です。専門用語が多く、ひっかけ問題もあるので、対策として、過去問題を何度も反復して解きました。

本校では3年ぶりの快挙でした。合格、おめでとう!!

10月17日(木)。消費活動が「モノ消費」から「コト消費」に移り変わったと言われています。本校では、「攻めの農業経営」の一環で、様々な農業経営について学んでいます。今日の2年生農業経営の授業では、稲刈りを終えた水田で「農場アクティビティ」として、生徒達に実際に鬼ごっこをしてもらい、「コト消費」を体感してもらいました。農業の可能性を考える一助となれば幸いです。