2月17日。今日は風も強くてとても寒いです。

今日は、「紫苑(しえん)」という品種のブドウの定植を行いました。この品種は、赤系のブドウで収穫時期が9月下旬から10月上旬という遅い時期に収穫できるものです。また、岡山県で産地化に成功した品種でもあります。本校では栽培していなかった品種で、今日から仲間入りとなりました。

2月17日。今日は風も強くてとても寒いです。

今日は、「紫苑(しえん)」という品種のブドウの定植を行いました。この品種は、赤系のブドウで収穫時期が9月下旬から10月上旬という遅い時期に収穫できるものです。また、岡山県で産地化に成功した品種でもあります。本校では栽培していなかった品種で、今日から仲間入りとなりました。

2月17日。今日は風も強くてとても寒いです。

今日は、ブルーベリーのつぼみを発見したので写真を撮りました。我が国では100種類以上の品種が栽培されており、家庭菜園でも人気の果樹です。ただし、自分の花粉では実つきが悪いので、受粉樹として異なる品種を植えなければなりません。特にラビットアイ系の品種は受粉樹は必須となります。

2月14日。

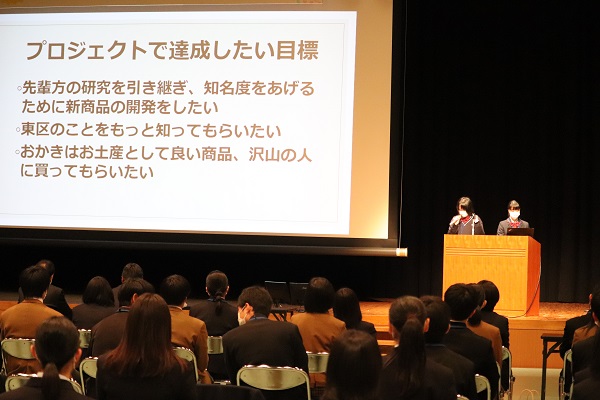

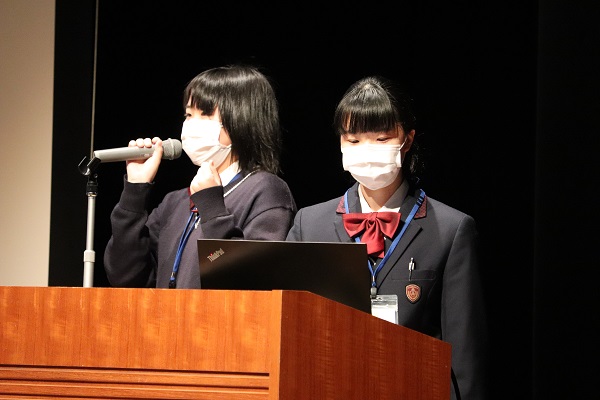

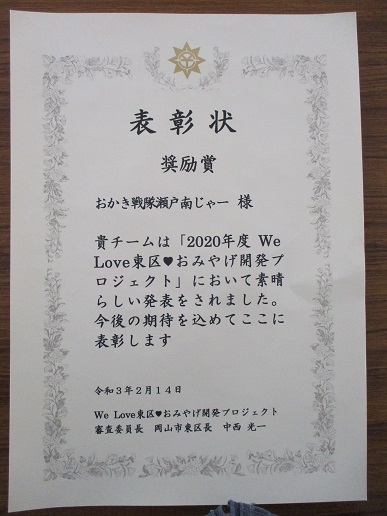

西大寺緑化公園百花プラザにおいて、4月から取り組んできた東区にちなんだお土産を開発するプロジェクト「瀬戸南おかき」に、西大寺地区石原果樹園さんのナシのドライフルーツとチョコレートを使った新商品開発に関するプレゼンテーションが奨励賞を受賞しました。岡山市東区内の4高校8チームが参加した中で、グランプリ、審査員特別賞に続く奨励賞です。特に発表が良かったことや、これまでのおかき戦隊の活動が評価されたことが受賞の決め手になりました。活動に協力してくださった関係者のみなさまに感謝いたします。 2月26日(金)~28日(日)には岡山農業女子プロジェクトの天満屋販売会でも「瀬戸南おかき」が販売される予定です。

2月12日。

近隣の小学校、中学校の卒業式用に注文をうけている「サイネリア」がもう少しで咲きそうな蕾みになりました。たくさんある中の一番早い鉢が色がわかるくらいになりました。ピンクや青、白と様々な色のある、とても春らしい花です。暖かい日が多くなり、一気に咲きそうです。3月下旬の卒業式までもう少し手入れをしていきます。

2月15日。

今日は、3年生の登校日です。外部から講師を招き、体育館で「着こなし講座」を行いました。社会一般の着こなしマナーやネクタイの締め方などについて学びました。また、代表生徒が実際にスーツに更衣し、とても盛り上がる講座となりました。

2月15日。本日、三重県の津市にある松菱百貨店さんより、エントリーした「バレンタイン川柳」の結果が届きました。本校から3名が入賞し、表彰状と副賞が届きました。

2月12日。暖かな日差しに包まれています。

今日は、先日完成したキウイフルーツの棚の下に、2013年7月に品種登録された、果肉が黄色で従来品種より糖度が高い「東京ゴールド」の苗木(雄・雌)を定植しました。キウイフルーツは樹勢が強い植物のため、あっという間に枝を伸ばして大きくなります。花が咲いて結実するのが楽しみです。

2月9日。

本日、新聞を活用した教育で成果を上げた県内の学校を顕彰する第3回「岡山県NIE教育奨励賞」の審査があり、第3回「県NIE教育奨励賞」で、最高賞に次ぐ優秀教育奨励賞に本校が選ばれました。2/10(水)の山陽新聞全県版(22面)でも紹介されています。ぜひご覧ください。

2月4日。

12月15日・16日に播種したシクラメンの種子から、新しい芽がそっと出ました。発芽機に入れて5週間かかりました。現段階で葉の色は緑色ではなく、茎と同じような色をしています。ちょうど、もやしやスプラウトの茎に似た感じです。これが1週間毎に緑色の部分が増えてきます。草花2号温室には満開のシクラメンの鉢花もあり、先輩鉢(3年生が中心で栽培した鉢)と後輩苗(2年生が中心で育てている苗)が仲良く存在します。1年後は、このような感じになるのだなとシクラメンの匂いも風に漂う中、発芽率の調査を行いました。結果は現在75%の発芽率です。もう少しは上がりそうです。3月中旬にはポット上げが始まり、温室3棟分の苗が揃う予定です。いよいよシクラメン祭に向けてスタートしました!!

2月5日。

園芸科学科1年生「総合実習」果樹類型では、ブドウの植栽やせん定について学びました。本校で栽培しているブドウの特徴や管理方法を学び、来年度への学びへ繋げることができました。 また、ブルーベリーの花芽が膨らんでいるのを発見しました。立春を過ぎ、暖かくなるのを心待ちにしているようでした。

2月4日。

春野菜の「ナス」、「ピーマン」「シシトウ」などの種子を、園芸科学科野菜園芸類型1年生で播種しました。播種は時間のかかりやすい「ナス」「ピーマン」などから始めます。週のはじめに大玉トマトの播種を経験しているので、順序良く撒くことができました。

おニューの首輪で気分もルンルン!!」(動物飼育同好会) 2月3日。動物飼育同好会では現在ヤギを4頭飼育しています。その中の黒色のヤギ、ちびくんの首輪が小さくなっていたので、新しい首輪に取り替えました。体も大きくなり、角も綺麗に伸びています。白色のヤギ、ミルキーちゃんは出産を控えているため、応援を込めてブラッシングを行いました。

生活デザイン科1年、「家庭基礎」の授業の一環で、1Kの部屋のコーディネートを考えました。「25歳、一人暮らし、友人が遊びに来ることが多い、OL、未婚、子どもなし」の想定で、家具の配置や色等を考えました。「ベッドがほしいけど入れると部屋が狭くなる」「本棚で部屋を分けよう」・・と様々な意見を出しながら、自分だけの部屋のコーディネートを考えていました。

2月2日。毎日のルーティーンワークであるヤギとウサギの水・餌やりを、1年生と2年生で行いました。新型コロナウイルスの影響で生徒会主催の部活動紹介がなく、十分に1年生に宣伝することができず、現在1年生の部員が0名となっています。しかし、動物飼育に興味のある1年生が見学に来てくれました。もふもふでかわいいウサギ、発情を迎えている元気なヤギをみんなで管理する中で、自然と笑みが生まれ、温かい雰囲気に包まれていました。

本同好会は動物に触れる機会が多いため、部員は総合実習や課題研究などの授業でもクラスメイトをリードするまでに成長できます。

1月27日、生活デザイン科2年福祉類型生活支援技術の授業で、終末期ケア、入浴介助、ハンドマッサージの方法を学びました。 ハンドマッサージではオイルを使い、お互いにマッサージを行いました。様々な手技を、力の入れ方を変えながら実践することで、感じ方が違うことを学びました。

2月1日。

令和3年度用の大玉トマトの播種(種まき)を、園芸科学科野菜類型で行いました。播種したのは野菜類型を専攻した1年生です。大玉トマトは2年生でプロジェクト栽培をするため、この時期から栽培が始まります。

説明を受けた後、容器に専用の用土を入れ、道具を使って種子が入る穴を開けます。そして、一粒ずつ丁寧に種子を穴の中に落とし、適量の覆土(種の上にかける土のこと)をかけます。ラベルを書き、育苗床においてマーキングします。良い苗を作りたいです。

長寿命化工事の最終回です。

ついに管理棟の工事が完成し、1月28日(木)29日(金)に教職員総出で引っ越し作業を行いました。

きれいな部屋に荷物が次々と運び込まれ、いよいよ業務が始まりました。

半年間の工事期間では、校内の様々な部屋を間借りしての業務に不便さも感じながらも、これまで至る所に収納されていた荷物の整理整頓が進み、思い切った断捨離をすることができました。

工事中はいろいろと御不便をお掛けしましたが、御協力ありがとうございました。

この新しい管理棟で、気持ち新たに学校生活に取り組んでいきたいと思います。

1月26日、生活デザイン科2年フードデザインの授業の一環で「エビピラフ、マカロニスープ、やわらか油淋鶏、マドレーヌ」の調理実習をしました。久しぶりの実習だったので、生徒も楽しそうに実習に取り組んでいました。

2月1日。

三重県津市にある松菱百貨店主催「2021バレンタイン川柳コンクール」にエントリーしていた結果が発表されました。全国から約1000作品の応募があり、19の作品が入選しています。本校から、1D渡辺さん、1D牧本さん、2D中川さんの3名の生徒が選ばれました。

作品は百貨店のホームページに掲載されていますので、ぜひ検索してみてください。

2月1日。

今日は、野菜園芸類型2年生が大きく成長した野菜苗を展開する「育苗床」をハウスに作るため、野菜園芸類型2年生で実習をしました。床用に防草シートを敷き、防寒用トンネルの支柱を立てる木を並べました。木が重くて大変でしたが、みんなで協力し、トンネル資材まで準備出来ました。