10月10日、生活デザイン科3年生のフードデザインの授業で、「リストランテ ステリーナ」の半田晃一 氏を講師に迎え、イタリア料理について勉強しました。エビとバジルのトマトソースパスタや子牛のカツレツの作り方とポイントについて生徒達は真剣に学んでいました。生徒達は、半田シェフの鮮やかな手際のよい所作を対して歓声を上げ、魅了されていました。シェフの説明もしっかりとメモにとっており、この後、そのメモを確認しながら実際にイタリア料理を作りました。きっと大満足の出来映えで、美味しかったに違いありません!

野上教諭 生徒ら祝福

シクラメン検定を全国の農業高校に情報発信

牛乳・乳製品利用料理コンクール岡山県大会

10月5日(土)、岡山県学校給食会の調理実習室(岡山市南区浦安)にて、平成25年度「牛乳・乳製品料理コンクール岡山県大会」が実施されました。この大会は、日常生活の中に牛乳・乳製品を活用・定着させ、もって国産生乳の需要の拡大を目的に行われています。大会には、岡山県在住の高校生及び一般人から合計577点の応募があり、書類審査で選ばれた10名が、この日の本審査に臨みました。本審査では、あらかじめ提出したレシピ通りに制限時間1時間以内で作らなければいけません。予算は4人分で2400円以内とし、牛乳・バター、生クリーム、スキムミルクといった乳製品を規定量以上使用することが決まりとなっています。

瀬戸南高校から生活デザイン科1年勝山麻央さん(桜ヶ丘中出身)が、料理名「パン DE パンプキン☆」で本審査に出場し、優良賞を受賞しました。見た目が鮮やかで、パンのカリカリとした食感とムースの柔らかい食感の組み合わせが大変よいとの評価を受けました。

岡山県高等学校弁論大会行われる

10月4日、本校を会場に第22回岡山県高等学校弁論大会が行われました。県内の7校から17名が出場し、農業や生活、進路について、食品問題や教育・福祉・社会問題についてそれぞれの意見の発表がありました。写真は弁論大会で基準発表をした園芸科学科3年赤川響さんの発表の様子です。「新規就農者を目指して」というタイトルで、自分の夢について立ち向かう気持ちを発表しました。

大会では、おかやま山陽高校3年の鈴木愛純さんが「飛翔」というタイトルで発表し、最優秀賞を受賞ししました。また、おかやま山陽高校3年の花岡彗美さんが「蝶マーク」というタイトルで準優勝、そして3位(ソロプチミスト賞)を高松農業高等学校3年の竹内清乃さんが受賞しました。

和食の基本を学ぶ

第88回創立記念 芸術鑑賞会10月1日

全国大会出場生徒を激励

10月1日の創立記念式で、10月23日(水)に埼玉県で行われる「日本学校農業クラブ連盟・第64回全国大会(関東大会)農業鑑定競技の部」に出場する生徒4名と11月9日(土)に愛知県で開催される全国産業教育フェアー、第12回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに出場する生徒に対して、吉田銑介同窓会長より激励の言葉をいただきました。吉田同窓会長は、昭和32年に「農業クラブの全国大会 平板測量競技の部」で岡山県代表として出場して日本一になっておられます。生徒達は、同窓会長の温かい激励の言葉と握手をしっかりと心に刻んで、それぞれの大会で大いに力を発揮してくれることでしょう。

この度全国大会に出場する生徒は次のとおりです。

★農業クラブ全国大会 農業鑑定競技

生物生産科3年 佐小 田幸治 生物生産科3年 帖地 伊織

園芸科学科2年 田上 瑞季 園芸科学科 2年西川 穂香

★産業教育フェアー フラワーアレンジメントコンテスト

園芸科学科3年 原 紀美子

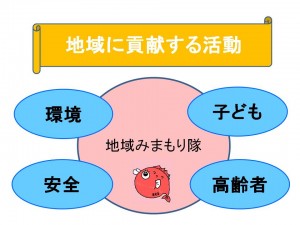

家庭クラブ 地域見まもり隊プロジェクトの概要

私たちは★地域に貢献する活動を4つのテーマに分けました。4つのテーマとは、地域の★「環境」★「安全」★「子ども」★「高齢者」の4つです。私たちは、★わたしたちにできることで地域に貢献したいと考え、「地域みまもり隊」を結成しました!!

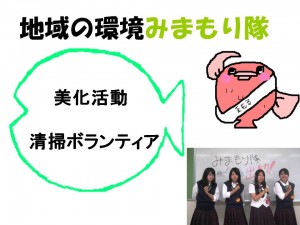

①地域の環境みまもり隊 地域の調査をし、岡山県内でも多くのごみが捨てられていることがわかりました。そこで、継続的に行っている、施設での清掃ボランティアに加え、学校周辺の美化活動も行うことにしました。「地域の環境みまもり隊の出動です!」★何度か役員で実施した後、クラブ員にも、ボランティアの参加を呼びかけ、活動の輪を広げていきました。回数を重ねるごとに、地域の方から、「ご苦労様」「頑張ってね」と、声をかけていただくことが多くなり、とても嬉しく思いました。今後は全校生徒にも呼びかけ、さらにきれいな街を目指し、活動を広げていきたいと思います。★

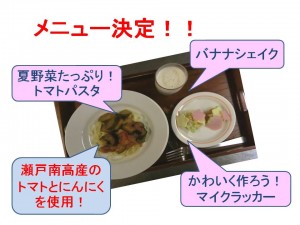

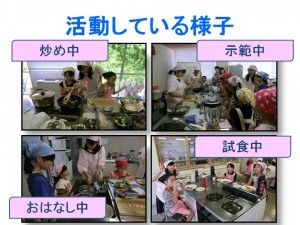

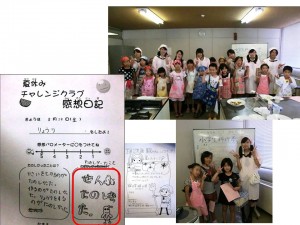

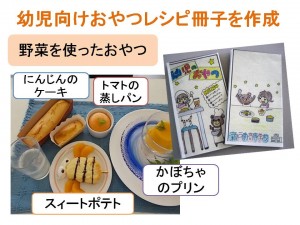

②地域の子どもみまもり隊 地域の子どもたちに、私たちが学んでいることを生かしてできることはないか考えました。そこで、子どもたちの食に対する興味を高め、楽しく学んでもらいたいと思い、地域の小学生を対象に、料理教室をおこなうことにしました。「地域のこどもみまもり隊、出動です!」★試食中には、役員の作った「食べ物はかせ」というクイズ形式の紙芝居をしました。こどもたちに食べ物に関心を持ってもらえるよう、身近な食べ物についてのクイズをだしました。みんな興味津津で、★積極的に答えてくれました。全問正解した子にはシールをプレゼントしました。★

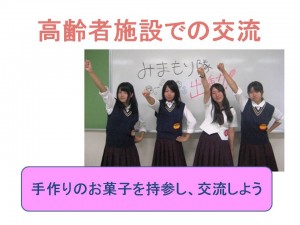

③地域の高齢者みまもり隊 次に、地域の高齢者についての取り組みです。近隣の高齢者施設を訪れ、ボランティアや交流を行いました。「地域の高齢者みまもり隊、出動です!」★施設の職員の方にお話を伺った際に、糖尿病の方がいらっしゃると聞いたため糖尿病の方でも食べられるお菓子にしようと考えました。砂糖の使用量を控え、カロリーも抑えることにしました。また、嚥下が困難な方もおられるので、やわらかく、飲み込みやすいように水分を含むものがよいと考えました。★短い時間でしたが、お話をしたり、一緒にレクリエーションをしたりして、楽しく交流することができました。さつまいも蒸しパンは利用者さんに大好評でした。折り紙で作ったメッセージカードも添えて渡すと、とても喜んでもらうことができました。★

④地域の安全をみまもり隊 地域の安全についての取り組みです。★交通委員会と協力して、★マスコットとちらし、赤磐警察署からいただいたボールペンをセットし、袋詰を行いました。★9月25日の朝、交通委員と家庭クラブで協力し、校門の前に立って配布しました。多くのドライバーの方々には快く受け取っていただき、交通安全について呼び掛けることができました。★