生物生産科では、露地畑でハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、ダイコン、ニンジンなどの秋冬野菜を栽培しています。収穫後に残った外葉や規格外の野菜をヤギの餌として有効利用しています。冬は乾草ばかりの餌になりがちなので、それらの葉をやるととても喜んで食べます。ヤギの糞は、ウシの糞などと一緒に発酵させ堆肥として野菜の栽培に利用します。資源を有効利用して循環型農業に取り組んでいます。

カテゴリー別アーカイブ: 各学科

果樹園だよりvol.88「ブドウのせん定開始」

1月8日。

本日の園芸科学科1年生「総合実習」果樹類型では、今季初の「せん定実習」を行いました。品種ごとにせん定方法が異なることや、残す芽の数について学び、実際に黒系のブドウのせん定を行いました。そして、切り口に殺菌剤を塗布しました。今日から1年生は、類型ごとに学習を始めます。より専門的な学習へと進んでいきます。

『久しぶりの鶏舎管理』(生物生産科飼育類型)

昨年の鳥インフルエンザの影響で、長い間生徒たちは鶏舎内での実習を行うことができていませんでしたが、移動制限が解除されたため、久しぶりに鶏舎での実習が再開されました。

消毒槽の水が氷るほど寒い中での実習でしたが、生物生産科の2年生は寒さに負けない元気と集中力で実習に取り組めました。

大型トラクタで水田の耕うん(生物生産科)

生物生産科の2年「総合実習」の授業で大型トラクタの運転実習を行いました。先日は、マニュアスプレッダで堆肥を散布した水田をトラクタで耕しました。この作業は荒おこしともいわれ、稲株を堆肥と土を混ぜることで微生物の働きにより分解され肥料として稲づくりに利用されるようになります。大型のトラクタを一人で上手に操作できるようになるととても楽しいです。

2021年初実習!!(生物生産科2年飼育類型)

2021年が始まり、生物生産科2年生が初めての「総合実習」を行いました。牛舎の床替えや餌づくりなどを行いました。久しぶりということもあり、子牛と戯れる姿もありました。生徒が愛情を注ぐ分、ウシたちも人に慣れています。

3年生の卒業が近づき、4月からは自分たちが最高学年になり、後輩に作業などを教えることができるよう一つひとつの作業を確認しながら行っていました。

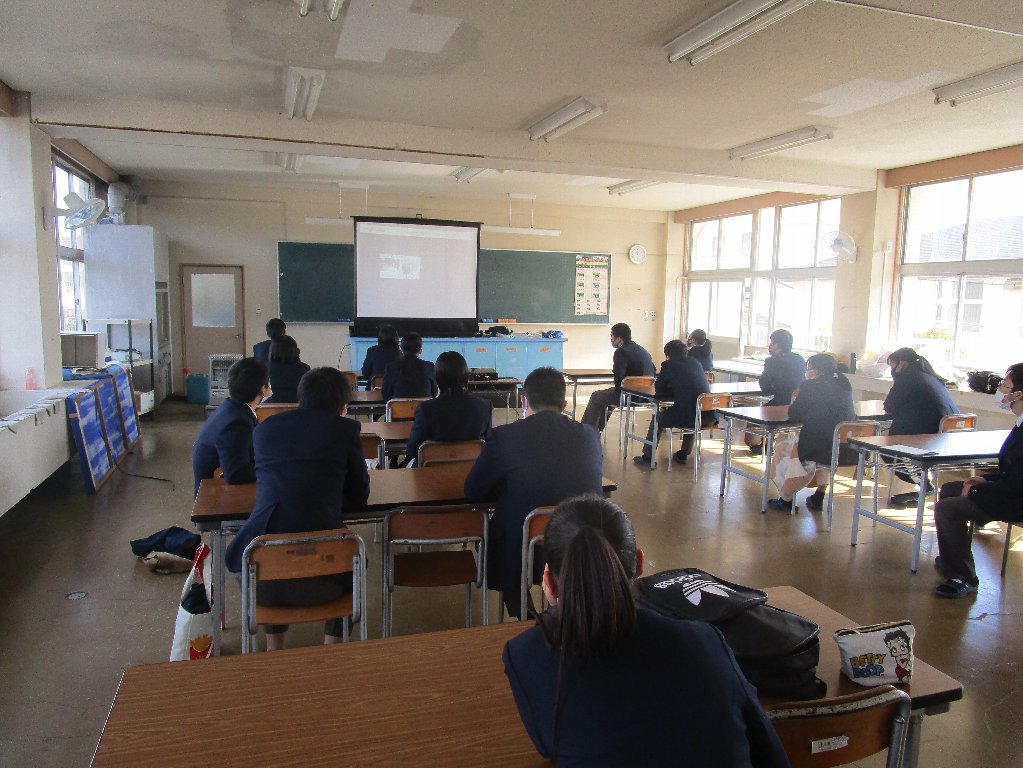

「第4回和牛甲子園・体験発表会動画(19県33校)をみんなで視聴」 (生物生産科飼育類型)

1月8日(金)3・4時間目、生物生産科2年の飼育類型20名が、「畜産」の授業において「第4回和牛甲子園 取組評価部門 体験発表会動画」を視聴学習しました。本校は、第5回大会に出品予定のため、今回は体験発表会のみの参加となります。他校の取り組みや自分たちの行ったことと比較することで、新たな気づきがありました。

1週間後の1月15日にはオンラインで大会が開催されます。同日、ライブ配信されますので興味のある方はご覧ください。

次のリンクからご覧ください(第4回和牛甲子園 ホームページより)。

https://wagyukoushien.com/2020/

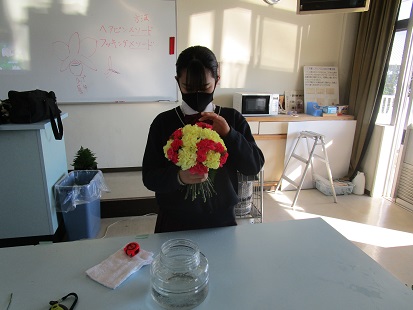

草花だよりVOL.55 フラワー装飾に挑戦します!

12月下旬。

今年はコロナ禍の中で、中止となる競技や検定が多くありました。実際にフラワー装飾検定も前期では中止となりましたが、後期では1月7日に、農業大学校での実施となりました。しかし、受検資格は前期にエントリーした者だけにしか与えられないという厳しい条件です。これらをクリアして当日までの準備を進めていきます。カーネーション、スプレーカーネーション、ミリオグラタス、レザーファンを使ってブーケとリボンを35分で制作。次にドームを30分で制作。最後にデンファレを追加してブートニアを20分で制作します。

本番まであとわずか。しっかり練習して、本番も頑張ります。

草花だよりVOL.54 ビオラを定植しました♬

12月28日。

年末ということもあり、農場職員室前のハーブガーデン(花壇)や用水路付近の除草をした後にビオラを定植しました。花壇が生まれ変わりました。やはり花壇には花が一番似合います。

草花だよりVOL.53 次のシクラメンの種子をまきました♪

12月中旬。

シクラメンの出荷がほぼ終わり、来年の準備に入りました。今回も中輪系パピヨンや大輪系のAR系、ASP系、そして瀬戸南オリジナル(原種を引き継ぐ地味だが暑さ寒さに強い品種)の種子をまきました。プラントプラグに種子を置き、岡山砂を覆土して受け皿にも水を浸して発芽機に入れました。3週間を18℃に保ち、次の2週間は20℃で芽を出させます。今回は2年B組だったので、次回は2年C組になります。いよいよ、次のシクラメンの準備開始です。

果樹園だよりvol.87「瀬戸ジャイアンツの樹すくすくと」

1月6日。

昨年、新た1号温室に「瀬戸ジャイアンツ」を改植しました。その樹は大きく枝を伸ばしています。3学期には剪定を行い、H形に整枝していきます。今年はほとんど収穫できませんが、3~4年後にはある程度果実が収穫できる予定です。

個性がキラリ☆(生活デザイン科2年)

1月7日、生活デザイン科2年子ども文化の冬課題「クリスマスとお正月の飾り」が集まりました。 授業で学んだことを活かして飾りをつくり、年末年始のおうち時間を過ごしました。

生徒からは、 「今までの検定練習が無意識のうちに活きていました。可愛い物ができ、やりがいがありました。」 「小さい子でも作れるようなものを考えました。明るい色になるように配色を考えました。」 「完成した物は祖母に渡しました。とても喜んでもらえました」 などの感想がありました。

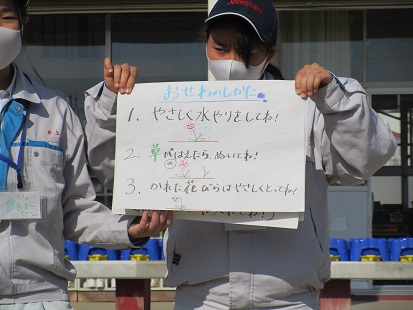

草花だよりVOL.52 江西小学生と花植え交流をしました!!

11月中旬。

江西小学校で小学2年生とパンジー、ビオラ、ハボタンを一緒に植えました。今日の交流の日までに花壇の耕うんをし、植えこむデザインも事前の授業の中で考えてました。

小学校に到着するやいなや、「こんにちは」「こんにちは」と元気でかわいい声が飛び交います。生徒も笑顔になり、やる気スイッチが入ります。全体での説明はコロナ禍の中なので時間を短縮しました。今までよりもキビキビとした動きで、あっという間に予定を終了しました。1時間の中で小学生も高校生も楽しい時間が過ごせました。小学校の児童の皆さん、先生方、大変お疲れさまでした。

果樹園だよりvol.86「新たに果樹園造成」

1月5日。

年末から、空き地を整備し、新たに果樹園を造成しました。真砂土や堆肥を投入し、今域制限栽培のブルーベリーを植え直しました。また、来年度はキウイフルーツの栽培試験を計画しており、その棚を作っています。楽しみにしておいてください。

「3年生最後の当番実習」 (生物生産科飼育類型)

1月6日。

飼育類型の3年生の当番実習が終了しました。気温が高くても低くても、学校が休みの日でも動物たちの管理は休むことができません。そのような中、後輩をサポートしながら責任を持って管理実習をすることができました。

ルソーの著書『エミール』の中でも、「自然ほど良い教師はいない」という言葉があります。3年間で動物たちと触れ合い、様々な発見や感動と共に成長し、その意味を実感することができたと思います。これからも忘れずに今後の進む道で生かしてください。

個性がキラリ☆ (生活デザイン科3年)

1月7日、生活デザイン科3年ファッション造形の冬課題「自由作品」が集まりました。 「フェルトで作ったお弁当セット」「ドレスの余り布を使ったシュシュ」「ブラウスの余り布を使った巾着袋」「ファスナーを使ったポーチ」など、今まで学んだ知識と技術を活かした作品となりました。

機械で堆肥散布(生物生産科)

生物生産科2年生が、学校で飼育しているウシの糞を発酵させ、堆肥にしたものをマニュアスプレッダ(堆肥散布機)を使って水田に散布しました。トラクタでマニュアスプレッダをけん引し、ギヤを操作したりしながら、水田にまんべんなく堆肥を散布しました。けん引による作業は初めてで、操作の手順や注意点の説明を聞いた後に運転実習を行いました。前進はできても、後進時のハンドル操作がとても難しいため、苦戦する場面もあり緊張感のある実習となりました。

草花だよりVOL.51 キクの品評会を行いました!

今年は、3年生がキクの栽培 (草丈が35㎝以内の福助菊、65㎝以内の達磨菊、120㎝以内の大菊) に取り組みました。。 福助は挿し木を3度行い、最もよい苗を選びポット上げを行います。達磨菊はポット上げを行った後、4号、5号、7号と3度の鉢上げ。大菊は5号、7号、9号と3度の鉢上げを行いました。タイミングを合わすのが大変でしたが、授業内にできなかったところは就職や進学の書類作成の合間などで行いました。 開花したキクは川柳の小径に展示しました。そして草花の授業でみんなの前で頑張った点などを紹介しました。きれいに咲いたキクはすべてに微笑みかけていて、頑張って育ててよかったというのが大半の感想でした。

草花だよりVOL.50 今年最後のシクラメンの葉組み!!

11月に最後のシクラメンの葉組みを行いました。今まで10数回行ってきました。9月から葉組みリングを使用して芽点(生長点)に光をあて、葉芽や花芽を増やす管理をしてきました。その後2か月たつとリングの中の葉も花も大きく育ち、目標の100枚以上の葉をつけるまでになりました。ジベレリン処理をせず、寒い場所で水を切らさない管理をすれば長いこと花をつけてくれます。

今年はコロナ禍の中での販売会は行えませんでしたが、多くのお客様のもとへ私たちの育てたシクラメンが届いたことをうれしく思い、同時に感謝しています。大変ありがとうございました。

認知症かるた完成しました!(生活デザイン科)

岡山市中区地域包括支援センターより依頼を受け、生活デザイン科1年、2~3年福祉類型選択者で、認知症かるたの取り札製作に取り組んでいたものが製品になって返ってきました。 認知症かるたであそぶことで、認知症を知り考えるきっかけになればとの願いが込められています。今後は地域包括支援センター等で使われます。

「謹賀新年 今年は丑年!!」~生物生産科~

あけましておめでとうございます。2021年が始まりました。

今年の干支はなんでしょうか。そうです!「丑」です!本校にも約20頭のウシがいますが、今年の主役です。丑年は「先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年」といわれています。

コロナ禍で大変な年明けとなりましたが、生徒の皆さんには、一人ひとり今できることを着実に行い、将来の糧となる一年にしてほしいものと願っています。

1月4日にはさっそく飼料づくりや仔牛の体側などの家畜の管理実習を行いました。