5月15日(水)、園芸科学科草花類型の3年生が、草花Aの授業でトルコギキョウの苗をプランタに定植しました。3月にポット上げをして本葉が7~8枚程度生長した苗を、葉が重なり合わないように少しずらして植え、肥料と薬を与えました。7月~8月の「瀬戸南市」で販売できるように、咲く花の色や形を想像しながら、愛情込めて管理をしていきます!

5月15日(水)、園芸科学科草花類型の3年生が、草花Aの授業でトルコギキョウの苗をプランタに定植しました。3月にポット上げをして本葉が7~8枚程度生長した苗を、葉が重なり合わないように少しずらして植え、肥料と薬を与えました。7月~8月の「瀬戸南市」で販売できるように、咲く花の色や形を想像しながら、愛情込めて管理をしていきます!

5月14日(火)。ワインの製造について学ぶため、赤磐市にある「サッポロビール株式会社岡山ワイナリー」を視察しました。総務部の吉田さんと近常さんに、工場とブドウ畑を案内していただきました。近隣にある施設ですが行ったことがなく、とても楽しみにしていました。ワインの製造について事前に少し学習して行きましたが、それでもたくさんの学びがありました。また、本校でも栽培している「マスカット オブ アレキサンドリア」をワイン用に栽培されており、その仕立て方が全く異なることに驚きました。懇切丁寧な説明に、生徒たちもとても感激しました。これからの自分たちの研究に役立てていきたいと思います。

5月に入り、園芸科学科野菜類型の3年生が育てている水耕栽培メロン(アールス系)もしっかり生長し、人工交配が始まりました。

メロンは雌花が果実になります。雌花は両生花なのですが葯が退化している場合が多く、受粉・受精するために雄花の葯に入っている花粉を利用して人工交配をします。3月始めに種をまき、3月終わりに定植すると大体この時期に人工交配をするようになります。生徒はまず始めに説明を受け、自分が担当しているメロンから雌花を探し、その雌花の柱頭に雄花の花粉を優しくつけます。この時、花粉がきちんと着いたかもポイントになります。受粉・受精が成功すると2~3日後には果実が膨らんでくるので、生徒も自分が育てている感じがでてきて実習が楽しくなります。

さて、交配は上手くいくでしょうか。頑張って交配しましょうね。

5月8日(水)、9日(木)。園芸科学科1年BC組が、植物バイオテクノロジーの授業でパンジー・ビオラの標本しおり作りを実践しました。3週間前の4月17日、18日に花壇に咲いているパンジー、ビオラを採取しました。キッチンペーパーを1枚敷いた上に採取した花を置き、その上にキッチンペーパーをもう1枚被せ、雑誌のページに挟み込み水分を吸収させました。できあがりの中できれいなものを選び、ラミネート加工します。その際、学名、和名、採取場所、採取日、採取者を書いたラベルを一緒に入れます。生徒たちは完成品を見て、できばえに感動していました。

5月8日(水)、GWが終わり、授業が再開されました。今日の園芸科学科3年の「果樹」の授業では、果樹栽培における施設栽培について学習しました。日本では、ウンシュウミカン、オウトウ、ブドウがハウス等で栽培され、労働力を分散したり出荷時期を早めて高値を期待したりする経営が行われています。本校においても、ブドウはガラス温室やビニルハウスで栽培を行っています。技術だけではなく、経営の視点からも果樹の学習は行われています。

日増しに熱くなり、果樹圃場のブドウは咲き、モモの摘果もはじめました。

5月7日(火)、課題研究の授業で、ビワ班は「袋掛け(ふくろかけ)」を行いました。袋掛けの目的は、病害虫や日焼けの防止をはかるとともに、果実の表面をきれいに仕上げる目的で行います。

イチジク班は「定植(ていしょく)」を行いました。イチジクには、夏果専用(7月上中旬収穫)、秋果(8月下旬~11月上旬収穫)及び夏秋果兼用品種の3品種があります。今回定植したのは、夏秋果兼用品種です。

オリーブ班は、「剪定(せんてい)」と「定植(ていしょく)」を行いました。オリーブは本校の生徒にも出身者がいますが、牛窓特産の果樹です。本校の緯度は、牛窓より北にあり、海からも遠いので気候的に栽培は難く、例年、なかなか結実してくれないのですが、地域の特産物を知るために栽培に取り組んでいます。

どの班も、良品生産のために、地道な作業を忍耐強くこつこつと進めた一日でした。

5月7日(火) 11時~12時 本校農場職員室北側のこもれび(木小屋)で、14年目のシクラメン講座1回目を開講しました。今年度の構成メンバーは、昨年度までの方10名と新しい方が2名、担当の生徒が2名、名誉顧問(校長)1名、顧問1名の計16名です。今まで手塩にかけてこられた自慢の一鉢を持っての自己紹介から始まりました。担当の生徒が「私は、草花の可憐であるけど凜として太陽に向かって素直に伸びるところが好きです。そして、私の母も草花が好きですが、母に教えられるように、受講されている皆様から教えていただきながら、勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。」と元気に言えたのが印象的でした。

今回は「非休眠方法」について学びました。シクラメンはもともと冬が旬で、夏の暑さ、特に高温多湿をとても嫌がります。暖かくなってきた5月以降、灌水を続けていく「非休眠法」と灌水を休止して休眠させる「休眠法」があります。その見分け方を見極めるというものでした。

もう一度、今年の冬に花を咲かせる技術を、自分だけの育て方で挑戦したいと思います。講座に参加される受講生の皆様、今年もよろしくお願いします。

5月7日(火)、園芸科学科果樹類型3年「課題研究」の地域貢献グループの取組のために、赤磐市地域おこし協力隊の山本隊員と成田隊員が来校されました。

昨年に引き続き「パスクラサンの研究」をテーマに、パスクラサンの商品開発に着手しました。また、「是里ワインの研究」も新たなテーマとして設定し、シャインマスカットを利用したワインの製造も企画しています。

赤磐市との強固な連携が、私たちの研究活動を支えてくださっています。少しでも私たちの取組が役立てばと、生徒たちも張り切っています。

5月4日(土)、みどりの日。園芸科学科草花類型3年のシクラメンの里研究班3名が「半田山春の花まつり」に参加しました。天気も良く、半田山植物園は大勢のお客様で賑やかでした。8年前、「クリスマスローズの会」の方と一緒に、クリスマスローズの花壇に本校産の原種シクラメンを混植させていただいたのをきっかけに、毎年、春と秋の2回、販売と観察会をかねて参加させていただいています。

私たちが丹精込めて育てたサルビアやマリーゴールド、ペチュニアなどの花壇苗と寄せ植えを持ってきました。令和になって初めてのイベントだったためか、多くのテレビ局の方や新聞社の方が来られ、慣れない取材にとても緊張しましたが、お昼のニュースに早速流れ、それを見て買いに来てくださったお客様がいらっしゃったのには、とても驚きました。なかでも、「瀬戸南高校の苗はプランターや畑に植えると、とても元気に多くの花が咲くから買いに来たのよ」とお褒めの言葉も頂き、とてもやりがいを感じました。

今回は「ハーブの会」の方と同じテントで販売をさせていただきました。仲良くしていただいて、とてもほのぼのとした時間を感じることができました。大変お世話になりありがとうございました。とても楽しかったです。秋の花まつりでの再会を約束しました。「絶対行かせていただきます。」

4月23日(火)、園芸科学科果樹類型3年の6名が、「課題研究」の授業で昨年に引き続きパスクラサンについて研究を開始しました。

今日は、生産者の福島さんのほ場を見学させてもらい、初めてナシの花を見ることができました。そして、パスクラサン栽培や経営についていろいろなお話をうかがうことができました。今年度は、加工品の開発を赤磐市の方々とタッグを組んで研究する予定です。赤磐市特産のパスクラサンの知名度を少しでも上げることができるように、いろいろ考えて試してみたいと思っています。

4月23日(水)。3月末に水耕施設に植えたメロンを、園芸科学科野菜類型3年生が今学期初めて管理をしました。今年は花冷えが続いてなかなか茎が伸びず心配していましたが、ようやくここまで生長しました。

今日の管理実習で、いらない側枝や花を取り除きました。これにより、側枝などにとられていた栄養が主茎に集まるので、株全体がグッと大きくなると思います。5月の連休明けには、雌花への人工交配ができると思います。よいメロンを育てましょう。

4月20日(土)9:30~11:00

「第14回春の苗もの販売会」が晴天の下、本校農場で行われました。

トマト・ナス・キュウリなどの野菜苗を始め、ローストチキン・味噌・卵などの生鮮食品、サルビア・マリーゴールドなどの草花苗、そして本校産の餅米で制作した「おかき」を販売しました。

校長先生のあいさつの後、生徒の元気な「いらっしゃいませ!」から、車で帰られるお客様への「ありがとうございます!!」までの繰り返しが1時間30分間ずっと続きました。

今回は販売物に追加して「おかき戦隊」によるギター演奏「瀬戸南おかき」の校内初披露があり、お客様から手拍子も頂いて盛り上がりました。おいしい麦茶の振る舞いや、ブドウに関するアンケートも実施されました。販売所とは少し離れたところでしたが、動物飼育同好会によるふれあい動物園も大人気でした。幼いお子様とご両親の笑顔がとても印象的でした。

今春入学したばかりの新入生も元気よく参加できました。今年度もお客様に私たちが学んでいる日常の学習成果を発表することができ、大変満足しています。ありがとうございました。

明日20日(土)の9:30から、春の苗もの販売会を本校の農場で行います。写真は販売前日の野菜苗の様子です。手塩にかけたかわいいわが子(苗)を嫁に出す心境です。

明日、よろしくお願いいたします。

4月18日(木)。暖かくなってきました。温室・ハウスのブドウたちも季節の恩恵をうけ、芽吹き始めています。ブドウは冬の間「休眠」しており、この時期に芽を徐々に吹いてきます。管理作業として、不要な芽を摘み取る「芽かき」を行い、残した芽に栄養分を集中させて充実した枝を作っていきます。これは、吹いてきた芽と花穂の様子です。今後は、生徒たちの様子を順次ホームページで紹介していきます。

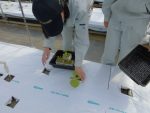

4月17日(水)、園芸科学科野菜類型と草花類型の3年生が、今週末20日(土)に行う「第14回春の苗もの販売会」の会場準備を行いました。シートを敷き詰め、テントを15張たて、柱に重りをくくりつけました。これで準備OKです。

野菜類型の生徒は、Oniビジョンの取材も受けました。また、明日の朝刊には広告が入る予定です。ぜひ、お買い物に来てください。

今週、園芸科学科野菜類型の1年生が大玉トマト(麗夏)の定植をしました。始めに、植える苗の大きさや植えるときの蕾の向きなど、苗を見るポイントを説明しました。その後、ビニールハウスに入って植え穴を開け、水を入れて、深さに気を付けながら丁寧に苗を植えました。一年生なので、これから成長するトマトの姿をイメージをすることは、まだ難しかったかもしれませんね。しばらくは管理が続きますが、しっかり世話をしておいしいトマトを皆さんに届けましょう。

3月29日(金)、実習でモモを摘雷した後、「フルーツアート」を行いました。これは、まず「どんなフルーツを使用するか」「どんな配置にするか」等を考えて原画を作り、その後、実際にフルーツをカットして盛りつけるという「美的センスを磨く」学習です。今日は、使用できる本校産のフルーツが時期的に無いのでスーパー等で購入しましたが、夏には本校で収穫したフルーツを使用して、再度実施したいと思います。後で味わうこともできるので、生徒は張り切ってアート作品に取り組んでいました。

雨が降ったりやんだりの日々が続いていますが、果樹圃場のモモの蕾が開花し始めました。

3月28日(木)、実習でモモの「人工授粉(じんこうじゅふん)」を行いました。今回は、「大玉白鳳」という品種の花の花粉を、おかやま夢白桃(花粉が無い品種)のすべての花に受粉棒を使って受粉を行いました。岡山特産のモモの良品生産のために、地道な作業がいろいろとありますが、「おいしいモモを収穫し、地域の方に喜んでもらいたい」と、忍耐強くこつこつ実習を進めています。

来週から2年生に進級ですね。頑張っていきましょう!

3月19日。ストックの八重鑑別を園芸科学科2年生が行いました。ストックは、同じ品種にもかかわらず、種をまくと一重咲きの花の苗と八重咲きの花の苗が約1:1の割合で現れます。2月25日に播種した苗が、現在、本葉がのぞき始めているので、この段階で行える鑑別方法を勉強し、実際にやってみました。残した苗が本当に八重咲きなのか、生長してから確認をします。

八重と一重の花 選別中・・・

3月19日(火)、園芸科学科野菜類型の生徒達が販売用の大玉トマト「ホーム桃太郎」の苗をビニルポットに鉢上げしました。鉢上げ作業の目的は、苗を販売できるまでの大きさにするためと、苗の移動などの管理をしやすくするためです。この時期は、ナスやピーマンなどの鉢上げもします。地域の方に喜ばれる苗づくりに毎日励んでいます。