牛肉は「枝肉格付け」と呼ばれる基準で評価されています。例えば、「A5ランク」といった感じで誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。消費者にとっては分かりやすい基準で、購入する際の指標になると思います。

一方、生産者からするとブランドや売却価格に直結するため、一番の関心事です。しかし、この枝肉の格付けというのはウシを屠畜して枝肉にしてみないとわかりません・・・。もし、生きている間に肉の様子を確かめることができたら…。 この課題を解決する技術として登場したのが、「エコー検査」を使った評価方法です。これを使うことで、ロースの大きさや霜降りの入り具合、余分な脂肪の厚さなどを推定することができます。

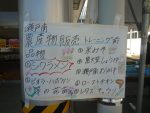

今回、2頭の肥育牛を測定し、比較しました。この2頭は、来年の1月に開催される「和牛甲子園」の出品候補牛で、この度の測定でより良好な枝肉成績を残す可能性がある肥育牛を選定することができました。

測定をするに当たって岡山県農林水産総合センター畜産研究所の職員の方からご指導をいただきました。この場をお借りして御礼を申し上げます。