11月14日。

環太平洋大学で「WE LOVE 東区♥おみやげ開発プロジェクト」の中間発表会がありました。東区内の4校8チームが、高校生のアイデアで東区のお土産を開発に挑戦していますが、その経過報告を兼ねて中間発表会が行われました。瀬戸南高校は「おかき戦隊瀬戸南じゃー」の2人が参加しました。ナシのドライフルーツとチョコレートを使った新しい「瀬戸南おかき」の開発について、途中経過を発表しました。2月には8つのアイデアの中から一つがお土産として販売されることになります。課題は多くありますが、チャレンジを続けていきたいと思ます。ワークショップも行われ、他校との意見交換も活発に行いました。

カテゴリー別アーカイブ: ①生物生産科

ドラム缶ピザ窯でピザを焼いたよ!(生物生産科)

11月6日桃源祭(文化祭)で生物生産科3年生がピザをドラム缶窯で焼きました。ドラム缶を輪切りにして煙突や焚口、オーブンや扉などに溶接などで加工して作ったピザ窯に、レンガなど中に入れて蓄熱効果を高めました。雑木をよく乾燥した薪を燃やしてオーブン内の温度を250℃程度にし、ピザを入れて5分で焼き上げます。3時間で150人分のピザを焼き上げました。今度は耐火煉瓦で本格的なピザ窯を作り学校で栽培した小麦でピザを作りたいです。

生物生産科「子牛のお散歩♪」

6~8月にかけて産まれた子牛たちは順調に大きくなっています!小さめの子牛でも大型犬のサイズにまで成長しました。

天気がよかったので、牛舎横のパドックで散歩をしました! 産まれて初めて外に出た子牛達はどの子牛も飛び跳ねたり走り出したりと楽しそうでした。最後は6頭並んで記念に写真を撮りました。

「瀬戸南高校へようこそ!!」(生物生産科)

10月3日。今日は秋のオープンスクールでした。生物生産科飼育類型では、防疫上、中学生の皆さんが施設内に入り見学することができないため、通るルートに日頃の実習の様子や、ウシやニワトリなどの動物たちの写真を掲示しました。

今日のオープンスクールで、少しでも瀬戸南高校に興味をもってもらえたら幸いです。定期的に子牛やニワトリのヒナ等のかわいい写真や、日頃の実習風景の様子をHPにアップしていますのでぜひご覧ください。

エダマメを収穫して試食(生物生産科)

10月1日。生物生産科3年生の「グリーンライフ」の授業でエダマメを収穫しました。ダイズの品種はトヨシロメで「作物」の授業で多収できる栽培方法について学習しています。収穫したダイズの根には根粒菌がびっしりとついて、さやも鈴なりになっていました。種まき、施肥、水管理、日照など収穫量を上げるためのポイントについて学んで実践した成果です。「グリーンライフ」の授業ではエダマメをおいしく食べるためのゆで方を学習しました。塩もみ、ゆで時間、塩分濃度、冷まし方、保存方法など、持ち帰ったエダマメを家庭で楽しむための学習です。試食もして、取れたてのおいしさを味わいました。

おかき戦隊 瀬戸南じゃ~ ラジオに出演 おみやげ開発プロジェクト (生物生産科)

「We Love東区💛おみやげ開発プロジェクト」に取り組んでいる「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」の(生物生産科3年)が、レディオモモFM79.0のスタジオから生放送に出演しました。

取り組みのきっかけや、チームに紹介、新作おかきの取り組み状況についてDJとやり取りをしました。チーム代表の山下さんがしっかりと受け答えをして、18時30分から他校のチームと合わせて約30分間の放送を行いました。 商品開発に協力してくださっている西大寺の石原果樹園さんからのサプライズ応援メッセージもあり、大変うれしかったです。

3年課題研究:ニワトリ飼料研究班の活動報告(生物生産科)

ニワトリは暑さに弱いため、気温が高い日が続くと、食べる餌の量が減ってしまいます。本校では、間引き時に廃棄される岡山県産のブドウを乾燥させ、飼料に添加し嗜好性を高められるかを研究しています。

ブドウはもともと水分が多い果物のため、完全に乾燥させることが難しいですが、試行錯誤しながら研究を進めていきます。

ウシの耳標取り付け(生物生産科)

生物生産科2年生がウシの「耳標の取り付け」行いました。 日本で飼育されているすべてのウシには「個体識別番号」という10桁の番号がふられています。出生から食肉(牛肉)として流通する段階まで明記されており、最近ではスーパーマーケットで販売される精肉のパッケージにも記載されることが増えています。そして、この番号は誰でもインターネットで検索することができます。スーパーなどで個体識別番号を見かけたら調べてみてください。瀬戸南で生まれた牛と出会えるかもしれません。

一年生初めての挑戦:ビークトリミング実習(生物生産科)

9月14日、「畜産」の授業で一年生が初めてニワトリのビークトリミング(別名:デビーク、断し)を行いました。ビークトリミングとは、ニワトリのくちばしを切除する処理のことで、つつきの予防や飼料のロスを防ぐために行う作業です。ビークトリミングはヒナにとってストレスとなるため、468羽のうち100羽のみ行いました(残りのヒナはくちばしに赤外線を照射し入雛させています)。

一年生は初めてニワトリのヒナと対面し、最初は「かわいそうだなあ」「失敗したらどうしよう」と不安な様子でしたが、説明をよく聞き責任をもって実習に取り組むことができました。

ウシの除角~生物生産科~

生物生産科2年生がウシの「除角(じょかく)」行いました。 「せんのひめ」号は今後繁殖牛として飼育していく予定です。 当然、牛にとって強い痛みがありますが、除角を行わないと管理上危険があり、ウシ同士で傷つけあうことなどがあるため行います。

「瀬戸南に新アイドルが加入しました!!」(生物生産科飼育類型)

9月8日。ニワトリ(ボリスブラウン)のヒナが468羽入雛しました。小さくてとても可愛いです。 前回(4月14日入雛)のヒナ同様、くちばしに赤外線を当てているためデビークは授業で行う100羽のみとし、ヒナに大きなストレスがかからないようにしています。入雛したばかりのヒナは徹底した管理が必要で、常に温度管理やヒナの様子を観察しなくてはなりません。これからヒナたちが成長していく姿をHPにアップしていきますのお楽しみにしていてください。

岡山県卵質改善共進会へ出品(生物生産科)

「岡山県卵質改善共進会」は岡山県養鶏協会が主催で岡山県産鶏卵の品質を改善し、市場価格を高め取引の改善と販路の拡大を図ることを目的に年に一度開催されます。昨年の共進会では本校は奨励賞を受賞(2019年9月の卵)することができたので、今回の出品(第65回の共進会)の結果も良いものになることを願っています。

1年生、初の「牛の直腸検査」!!

生物生産科1年生の生徒たちが「牛の直腸検査」を行いました。「直腸検査」とは腕にビニール製の長い手袋をはめ、牛の肛門から腕を入れて、直腸を隔てて内臓や卵巣・子宮を触診し、妊娠鑑定や発情ステージを確認する技術です。

「牛の肛門から手を入れる。」と聞くと嫌な思いをするかもしれませんが、重要な作業です。 1年生も初めての経験で戸惑いながら実施していました。したがって、まだまだ子宮を触ることはできませんでした。

ヒナの成長記録VOL.8「大すう舎から成鶏舎へとお引越し」

ヒナの成長記録も今日で終了です。かなり小さかったヒナ達もすくすくと大きくなり、「成鶏」へと成長しました。小さなヒナがもう見られなくて残念と思った方、安心してください!!9月8日には可愛いヒナ達が新たに仲間入りする予定です。

8月31(月)に、飼育類型の2年生は丁寧にニワトリを抱きかかえ、大すう舎から成鶏舎へ移動させました。生徒は暑さにも負けず、「短時間集中」を目標に実習に励みました。

おかき戦隊 瀬戸南じゃ~ おみやげ開発プロジェクト 石原果樹園視察(生物生産科)

「We Love東区💛おみやげ開発プロジェクト」に取り組んでいる「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」の3名(生物生産科3年)が、開発に取り組んでいる新商品の材料に、岡山特産の果物が使えないかと考え、試作するための材料を調達するために石原果樹園を訪問しました。 ブドウとナシを中心とした観光農園や直売所の施設や経営など、施設やほ場を見学させていただきながら説明をしていただきました。丁寧な説明を受け生徒たちも開発に意欲を燃やしていました。今までにない「瀬戸南おかき」の開発研究をしていきたいと思います。

夏の一番草を収穫、運転練習の成果を確認! (生物生産科)

8月6日(木)。1~2限目の「畜産」の授業において、生物生産科飼育類型3年生が、4月末に学校飼料園に播種したスーダングラス(牧草)をロールベーラで収穫しました。今回は校内3カ所の飼料園から、約50本のロール乾草を収穫することができました。今年は梅雨明けが少し遅れましたが、8月3日に刈り倒して、その後晴天に恵まれよいものを収穫できました。ビニルでラッピングして、6か月後に飼育する黒毛和牛の飼料とします。

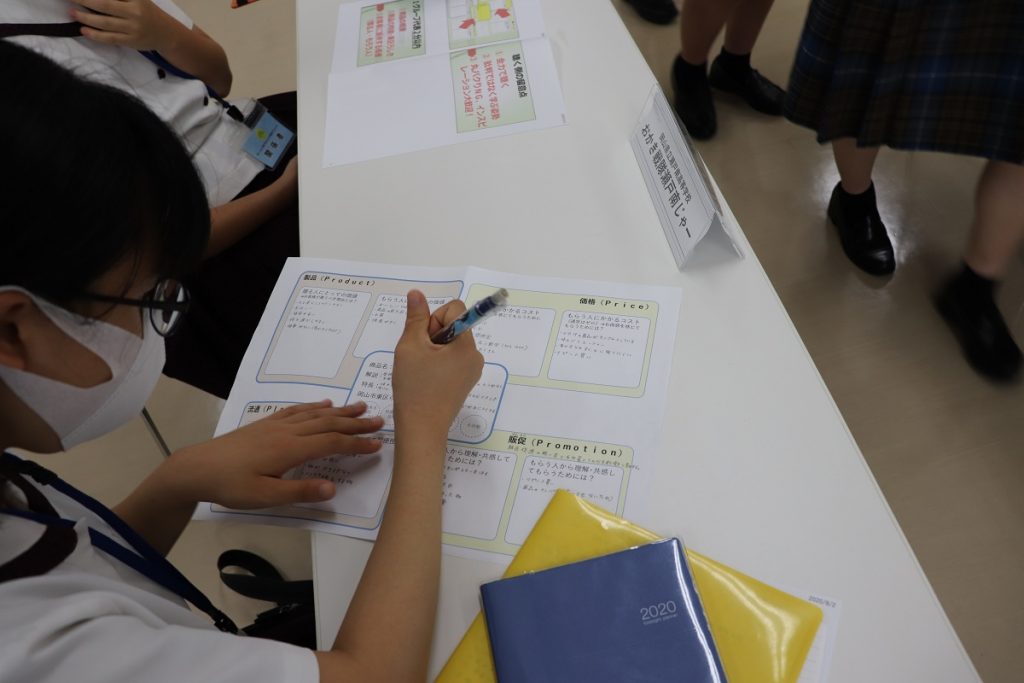

おかき戦隊 瀬戸なんじゃ~ おみやげ開発プロジェクト セミナーワークショップ2(生物生産科)

8月2日に岡山市西大寺で行われた「We Love東区💛おみやげ開発プロジェクトセミナーワークショップ2」におかき戦隊瀬戸南じゃ~の2名(生物生産科3年)が参加しました。岡山県経営コンサルタント事業協同組合の藤井さんには、おみやげの企画実現に向けたアクションプランについて講義していただき、敷島堂の眞殿社長からは実際に商品開発をしてきた実例をもとにどのようにして商品ができていったかを学びました。また、商工会議所の方には企業とのマッチングの方法などアドバイスしていただきました。参加した4校7チームの現在の構想も発表しあい、とても参考になる会となりました。参加した2名は、今後具体的に商品開発に向けて活動していきたいと意欲を新たに強くしました。

ポップコーン用トウモロコシの収穫(生物生産科)

7月30日生物生産科栽培類型3年生が、トウモロコシ(ポップコーン用)の収穫をしました。ポップコーン用はスイートコーンと比べ子実の大部分が硬質デンプンでとても硬く、普通には食べることはできません。乾燥後、フライパンなどに油を敷いて熱すると、内部にあるわずかな水分が膨張して実がはじけます。そして、おなじみのお菓子のポップコーンになります。2年生でスイートコーンを栽培しており、その違いを比較しています。 収穫後はスイカを食べて熱中症対策もバッチリです。

今月、3頭目の仔牛誕生!!(飼育類型牛部門)

7月23日(木)に「さわはやふく」号が出産し、オスの仔牛が誕生しました。分娩予定日は26日でしたが、3日早く生まれました。立ち上がることはできていましたが、初乳を飲むことができていなかったため、人工乳を飲ませました。なかなか経験することがない作業ですが、生徒たちにとっても良い経験になりました。人工乳を飲ませた後は無事母牛から飲んでいたので、一安心です!

次は8月4日に「はなもり」号が予定日です。無事産むことを祈ってます!

「冷えたスイカで暑さを吹き飛ばせ!!」(生物生産科)

7月21日。生物生産科2年生の栽培類型。飼育類型が合同で「スイカ」の食味調査を行いました。生徒達が丹精込めて栽培したスイカは非常に甘く、生徒達の顔からは自然と笑みがこぼれていました。スイカは熱中症や脱水症に効果があるため、しっかり食べて次の実習へのパワーをつけることができました。 また、飼育類型の生徒達は「生物活用」の授業で、療法について学習しています。普段接することが多い動物以外の園芸分野からも得られる効用が沢山あると知ることができ、教科横断的な深い学びとなりました。