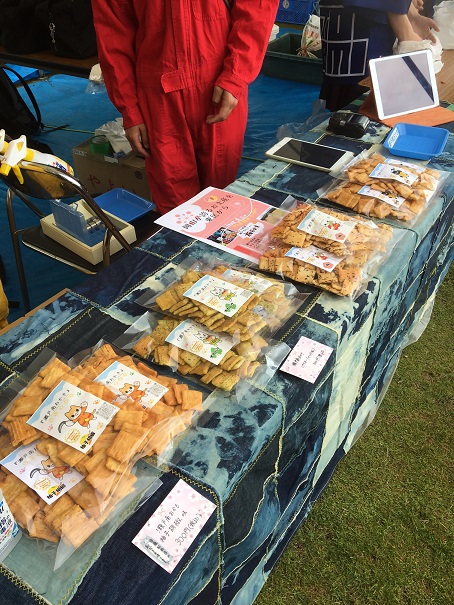

7月22日(土)、23日(日)。岡山天満屋で開催された「夏のおかやま農業女子マルシェ」に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」のメンバー3名が参加しました。瀬戸南おかきの販売だけではなく、おかやま農業女子の出店の試食なども手伝いました。瀬戸南おかきのダンスも初披露し、好評でした。パフェ作り体験にも参加し、楽しい販売会でした。

カテゴリー別アーカイブ: ①生物生産科

スイートコーンの収穫(生物生産科)

7月19日。終業式後、1年生の「農業と環境」の授業で栽培したスイートコーン「キャンベラ86」を収穫しました。4月28日に種をまき、生育調査、観察を1学期間毎週続けてきました。少し小ぶりですが黄色のきれいな実になっていました。収穫したスイートコーンは持って帰って家族と食べたいと思います。

水田の手取り除草(生物生産科)

7月6日。1年生の「農業と環境」の授業で、水田(20a)の手取り除草を行いました。 この水田は、レンゲ農法で化学農薬、化学肥料を使わずに「ヤシロモチ」を栽培しています。

今年は水田雑草の「ヒエ」が大量に発生しました。イネによく似たヒエの見分け方を学習した後、水田に入り除草をしました。気温が35.6℃、水温が40℃の水田に入り、ヒエを見つけて次々に取り除いていきました。この水田でとれたモチ米は校内外で販売される他「瀬戸南おかき」の材料になります。

和気町で田植えまつりに参加(おかき戦隊・Pioneer R.G)

7月2日。和気町父井原の水田で行われた、「和気町有機農業産地づくり協議会」の田植えまつりに、生物生産科の交流で地域活性化を目指す「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」と有機稲作の研究に取り組んでいる「Pioneer R.G」のメンバー9名が参加しました。小さな子どもたちに苗の植え方を優しく教えました。衆議院議員の平沼正二郎さんも参加され、「瀬戸南高校の皆様へ 有機農業の取り組みありがとうございます」と書かれた色紙をいただきました。天然ウナギのつかみ取りもあり、楽しい時間を過ごしました。「Pioneer R.G」による自動操作田植機のデモンストレーション走行も行い学校で行っている有機農業の取り組みについて小さい子にもわかりやすいように説明しました。

トマトの収穫(生物生産科)

7月6日。2年生の「野菜」の授業で、中玉トマト(ミディトマト)の「フルティカ」と加工用トマトの「シシリアンルージュ」の収穫を行いました。このトマトは無農薬で栽培しており、肥料もマッシュルームを栽培した後の廃棄菌床堆肥を使っています。赤く熟れたトマトはとてもおいしかったです。シシリアンルージュは収穫毎に冷凍保存し、2学期にケチャップに加工する予定です。

1年生で田植えをしました!(生物生産科)

6月23日。 1年生の「農業と環境」の授業で田植えをしました。 機械植えをした後、機械で植えることのできなかった水田の隅を手で植える「補植」という作業をしました。 ぬるっとした水田の感触に最初は歓喜の声があがりました。 全員で頑張り、あっという間に60aの水田の補植が終えることができました。

自動操舵で田植え(生物生産科)

6月23日。2年栽培類型の「作物」と「総合実習」の授業で、日立造船製の自動操舵システムを取り付けた、みのる産業製のポット苗田植機を用いて田植えを行いました。機械の操作方法はお米プロジェクトに取り組んでいる「Pioneer R.G」のメンバーが中心となり、教え合いながら行いました。自動操舵による直進性能で生徒が自分で操作して植えるよりも、きれいにまっすぐ植え付けることができました。

ドローンの操作練習も同時に行い、田植えの様子を上空から撮影もしました。

田植え2(生物生産科)

6月21日。栽培類型3年生の「作物」の授業で6条乗用田植機による田植えを行いました。稲の品種は「朝日」です。生徒は初めてこの田植機に乗りましたが、操作方法を生徒同士でも教えあい、35a(アール)の水田に植えました。使用した苗箱は用水路で洗い片付けをしました。

田植機自動操舵試運転(生物生産科)

6月20日。稲作のプロジェクトに取り組んでいるPioneer R.Gのメンバーが、みのる産業製のポット成苗田植機に取り付けた、日立造船製の自動操舵システムの試運転を行いました。今まで、みのる製の除草機で走行試験やシステムの調整を何度もしてきましたが、田植機での走行試験は初めてです。6月22日にこの自動操舵システム搭載の田植機で田植えを行う予定です。

田植えが始まりました。(生物生産科)

6月19日。栽培類型2年生の「作物」の授業で田植えを行いました。5条植えの田植機を初めて運転しましたが、トラクタの運転練習で操作技術を身につけた成果で、田植機も上手に操作することができ、まっすぐ植えつけることができました。苗の補給も皆で協力してできました。

野菜の管理(生物生産科)

6月15日。2年生栽培類型の生徒が、「野菜」の授業でスイカとトウモロコシの管理をしました。スイカの実が野球ボールぐらいになったので、カラスやタヌキなどの害鳥獣の被害にあわないように周囲に防獣ネットを張り、スイカ上部に黒色のライン(糸)を張りました。

トウモロコシは先端の花粉がある雄穂を切り取り、実になる雌穂に花粉を着けました。どちらも夏休みの収穫が楽しみです。

トウモロコシの間引き・追肥(生物生産科)

5月26日。1年生の「農業と環境」の授業で栽培しているトウモロコシの間引きと追肥を行いました。間引きは、残すトウモロコシの根が動かないように不要な苗をハサミで切り除きました。黒マルチを剥がし化成肥料を追肥後、除草をかねて中耕しました。最後にマッシュルーム生産会社からいただいた、マッシュルーム栽培に使用した後の培地の堆肥でマルチングをしました。

「百花彩」での「瀬戸南おかき」の販売(生物生産科)

5月20日。西大寺緑化公園で行われた「第74回全国植樹祭岡山2024 1年前記念百花彩」に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」の2年生4名が参加しました。多くの人で賑わい、たくさんのお客さんに「瀬戸南おかき」を購入していただきました。今年も地域と交流をテーマに活動を頑張っていきます。

タマネギ収穫始まりました。(生物生産科)

5月22日。1年生の総合実習の授業でタマネギの収穫と、選別・計量して袋に詰める出荷調整を行いました。1年生にとっては初めての収穫体験で、全員で楽しく実習をしました。

出荷調整ではお客さんに販売する物を作っていること意識し、しっかりと確認をしながらネット袋に詰めていきました。

トマトの管理(生物生産科)

5月18日。2年生「野菜」の授業で栽培している、トマト(中玉トマト,加工用トマト)の管理について学びました。まず、トマトに適した環境について学びました。その後日常の管理内容として「えき芽」を取り除き、支柱に誘引する整枝を実践しました。最初はどの芽を摘み取るか迷いましたが、すぐに「えき芽」を判別できるようになりました。また、スイカの整枝も行い、害虫の「ウリハムシ」を観察しました。その後スイートコーンの生育の様子をみて、害虫の「アワノメイガ」を観察しました。

ヒツジ 毛刈りすっきり

山陽新聞 令和5年5月18日(木)掲載

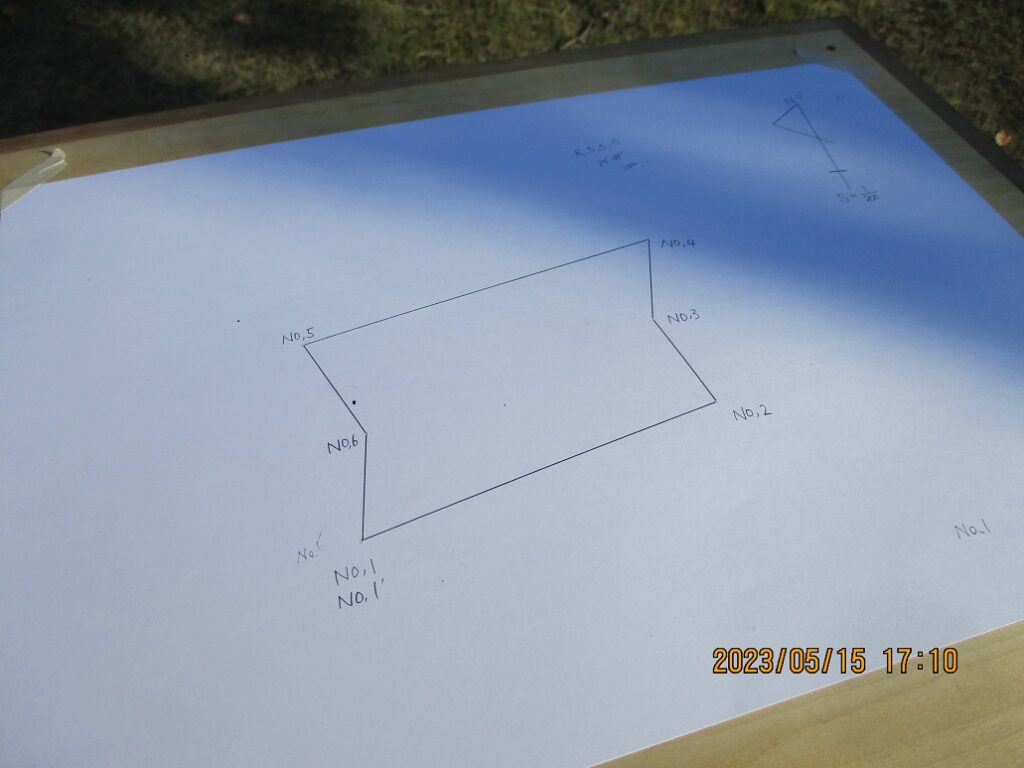

平板測量の練習(生物生産科)

5月15日。7月に行われる「農業クラブ平板測量競技県大会」に向けて、毎週月曜日に2年生の選手が平板測量競技の練習をしています。測量の基礎基本を身につける学習になります。これから夏に向けて暑くなるなか入賞に向けて頑張ります。

土のう作り(生物生産科)

5月15日。1年生の総合実習の授業で水田の排水口(水尻)を塞ぐための土のうを作りました。 土のうの口を結ぶのが難しかったり、運ぶのが重たかったりしましたが、みんなで協力しながら楽しく実習できました。シマヘビもひなたぼっこをしていて、少しびっくりしましたが良い経験ができました。

スイートコーンの生育調査(生物生産科)

5月12日。1年生が「農業と環境」の授業で2週間前に播種したスイートコーン「キャンベラ86」の発芽状態の観察と、生育調査の方法について学習しました。収穫まで栽培管理を通じて農業の基礎を学びます。

エダマメの播種(はしゅ)(生物生産科)

5月12日。栽培類型2年生が「総合実習」の授業でエダマメの種子を播きました。黒大豆と白大豆の2種類を播きました。大豆の種まきにはコツがいくつかあり、特に播種してから発芽までの管理が大切です。 最後に、午前中に地表面を水平にならした水田の苗床の代かきした後を見ながら、出来具合の講評や来週から始まる、イネの苗作りの説明を聞きました。