「#園芸科学科の類型」

皆さんこんにちは瀬南沼です!

今回紹介するのは園芸科学科の野菜類型です。

この写真は、「水ナス」が倒れないようにヒモで支えている様子です。

「#園芸科学科の類型」

皆さんこんにちは瀬南沼です!

今回紹介するのは園芸科学科の野菜類型です。

この写真は、「水ナス」が倒れないようにヒモで支えている様子です。

「今日の野菜」

だんだんと暑くなり夏に近づいてきました。夏野菜であるナスが花をつけていました。

これは「ふわとろ」という品種で、ほんとにとろとろしていておいしいそうです。

収穫は7月ごろだそうです。早く食べたいですね!

「みんなの人気者」

こんにちは。今日は1日実習でとても暑くて疲れました。そんな時は、購買の冷たいジュースを飲むと疲れがとれます。生徒ホールは、コロナが緩和し、机が設置されて新鮮な気持ちになりました。購買のクッキーはみんなに大人気です!

「麗月」

こんにちは!瀬戸南ナチュラルチームです。こちらは瀬戸南で栽培されているトマトです。 品種は「麗月」といい、課題研究で取り組むトマトの品種です。

実習の風景part3

今日の草花類型の生徒さんは、サルビアの切り戻しせん定をしていました。一枚目の写真はそのビフォーアフターです!二枚目の写真はつまっている根を十字型に切っています。

今日は暑い中の一日実習でしたが、頑張っていました。

サルビアの切り込み実習

今日は草花類型の実習の様子を撮影させていただきました。

今日の実習内容は「サルビア」の切り込みです。切り込みをする理由は株の成長を妨げないためだと教えてもらいました。

今日も暑い中、実習お疲れ様でした。

「初めて見る世界」

こんにちは!!

ここは、お米が育つ場所、水田です。

水を張る前の今だけ見られるある意味貴重な景色です。

瀬南のお米買ってください!!

こんにちは、チーム「ナチュラル」です。今日は草花類型を覗いて来ました。

今日は花の手入れをやっているようです。写しているのは、マリーゴールドですが、他にも沢山の花を手入れをしていました。

🐂「牛」🐮

こんにちは、今日は生物生産科3年の課題研究の様子を見に行きました。

生徒さんが暑い中、牛と触れ合っていて、とても頑張っているなと思いました。

先生が、和牛甲子園に出場させるために与えている栄養のある飼料を見せてくださいました!これから牛が大きくなるのが楽しみです。

野菜類型の課題研究を調査!!

今日は、野菜類類型の「課題研究」の様子を見てきました👀

この野菜は一体何でしょう??

正解は、「ふわとろナス」です!🍆

とても暑い中 、「誘引」を頑張っていました!!!

おつかれさまでした😊💖

次回もお楽しみに!

「マリーゴールド」

今日は草花類型にお邪魔してきました。

どの花もカラフルできれいでしたが、特にマリーゴールドが映えており、草花類型の人もおすすめ、とのことでした。きれいなオレンジ色です!

「実は…」

こちらは瀬戸南高校のラベンダー花壇です!

ラベンダーは芳香剤などによく使われていますよね。

一見、お花の部分からいいにおいがしそうですが、実はお花にはあまり匂いがなく、葉をちぎったときに、よく嗅ぎなれたラベンダーの香りがするんです!

周りの人にいうと驚かれること間違いなしなので、ぜひご活用ください!

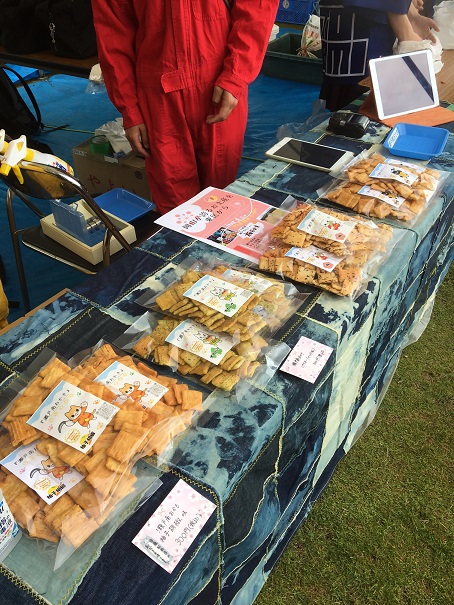

5月20日。西大寺緑化公園で行われた「第74回全国植樹祭岡山2024 1年前記念百花彩」に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」の2年生4名が参加しました。多くの人で賑わい、たくさんのお客さんに「瀬戸南おかき」を購入していただきました。今年も地域と交流をテーマに活動を頑張っていきます。

5月22日。1年生の総合実習の授業でタマネギの収穫と、選別・計量して袋に詰める出荷調整を行いました。1年生にとっては初めての収穫体験で、全員で楽しく実習をしました。

出荷調整ではお客さんに販売する物を作っていること意識し、しっかりと確認をしながらネット袋に詰めていきました。

5月18日。2年生「野菜」の授業で栽培している、トマト(中玉トマト,加工用トマト)の管理について学びました。まず、トマトに適した環境について学びました。その後日常の管理内容として「えき芽」を取り除き、支柱に誘引する整枝を実践しました。最初はどの芽を摘み取るか迷いましたが、すぐに「えき芽」を判別できるようになりました。また、スイカの整枝も行い、害虫の「ウリハムシ」を観察しました。その後スイートコーンの生育の様子をみて、害虫の「アワノメイガ」を観察しました。

「赤いちご」

こんにちは!!

今日は瀬南のイチゴをお届けします。

みなさん、イチゴは好きですか?

綺麗なダリア

今日は、綺麗に咲いているダリアを紹介します。

草花類型にお邪魔すると、温室の中に入ると凄く素敵な花が咲いていてとてもきれいでした。

その中でも、この写真の「ダリア」がとても輝いて見えました。

「アリ目線の瀬南ロード」

こんにちは!

今回は花ではなく、「アリ」目線の道を撮影してみました

どうでしょう。小さくなったように感じましたか?

自分たちが小さくなったらこんな感じなんだなと撮影しながら思いました(^^♪

野菜類型の交流の様子

今日は野菜類型にお邪魔しました。実習室に行ってみると、サツマイモについてクイズを出し合い、交流を深めている様子が見られました。野菜類型のみなさんは、みんな距離が近く仲の良い姿で楽しんで授業を受けているようでした。果樹類型も仲良く頑張りたいと思います。

生活デザイン科2,3年生の保育類型では、保育音楽の授業でピアノの練習をしています。2年生は7月に行われる保育検定3級の受検に向けて、バイエルの練習に取り組んでいます。3年生は保育検定1級取得を目指してバイエル、童謡の弾き歌いの練習をしています。合格目指してがんばります!