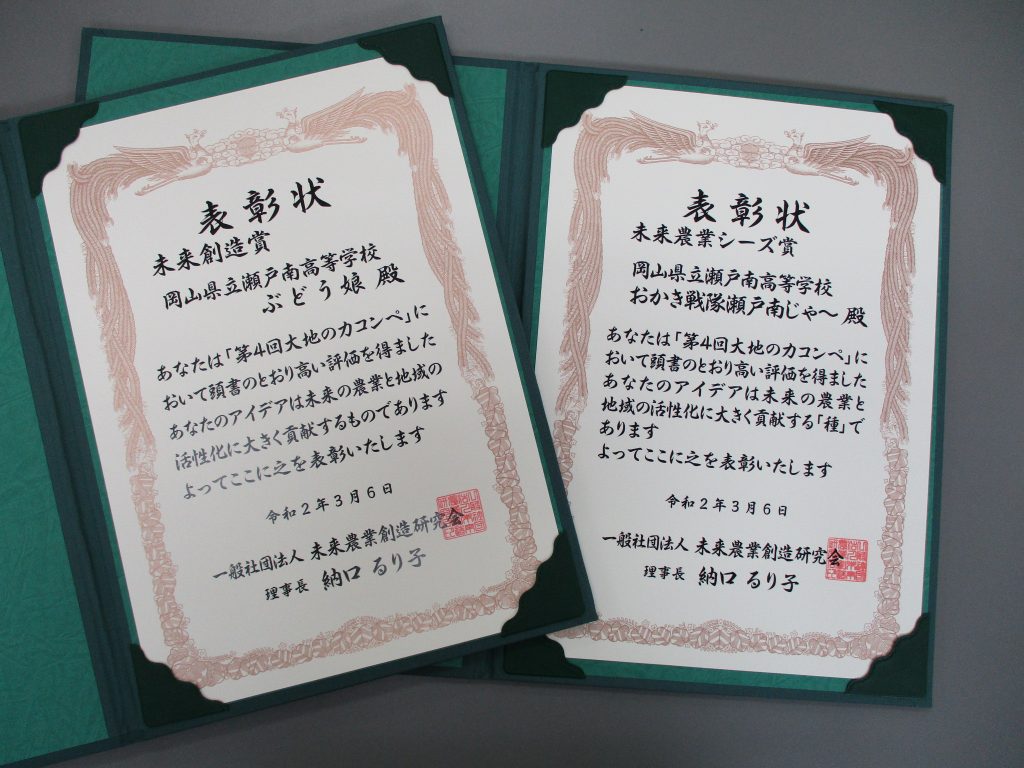

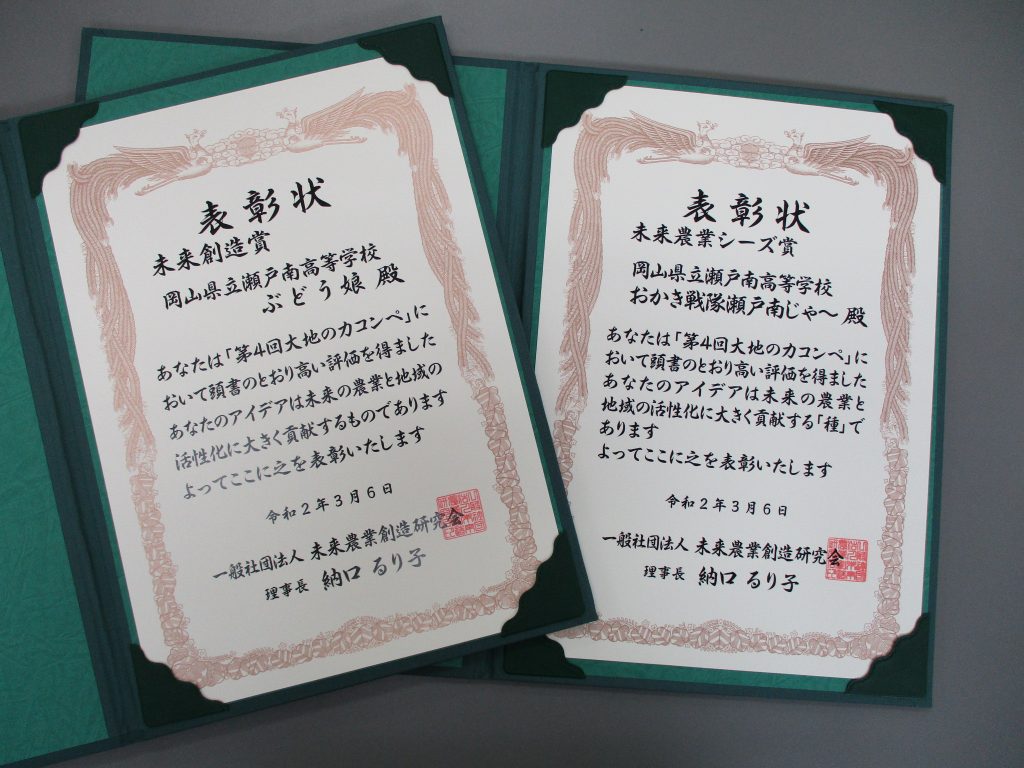

4月23日。本日、一般社団法人の女性未来農業創造研究会から『大地の力コンペ』の表彰状が送られてきました。このコンペティションは、2016年から開催されている全国を対象とした農業系コンペで、未来農業の中心となる若者・女性が活躍できる事業やアイデアを募集しているものです。昨年度、エントリーした結果をホームページでお知らせしましたが、本日、「未来創造賞」「未来農業シーズ賞」の賞状が届きました。今年度も頑張ってエントリーしたいと考えています。

4月23日。本日、一般社団法人の女性未来農業創造研究会から『大地の力コンペ』の表彰状が送られてきました。このコンペティションは、2016年から開催されている全国を対象とした農業系コンペで、未来農業の中心となる若者・女性が活躍できる事業やアイデアを募集しているものです。昨年度、エントリーした結果をホームページでお知らせしましたが、本日、「未来創造賞」「未来農業シーズ賞」の賞状が届きました。今年度も頑張ってエントリーしたいと考えています。

4月18日(金)。生物生産科2年生が、校内の黒毛和種の除角作業と鼻環の装着作業を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響で実施が予定より遅くなりましたが、ケガをすることなく実施することができました。除角の効果としては、管理者への危険の減少や、ウシ同士の突き合いによるストレスの減少などがあります。また、管理しやすいよう、鼻環の装着作業も行いました。最近では、ワンタッチで装着できる合成樹脂タイプの鼻環が主流となってきています。

今日は、現在ハウスに植えている野菜の様子を紹介します。最初は、トマトです。果実も大きいもので500円玉ぐらいの大きさになりました。左側の写真が管理する前、右側管理後の写真です。トマトの株がすっきりしているのがわかるでしょうか?その後、クリップでヒモに誘引しました。

4月24日。今日は3年C組の優秀作品を紹介します。

3年C組 優秀作品

【休み中の過ごし方】

庭に出て 体を動かそ ヘルスケア 三年C組 K

やっと読む 今まで買った 文庫本 三年C組 T

【コロナに負けない】

少しだけ みんなで一緒に がんばろう 三年C組 Y

手洗いは 最強の味方 負けないぞ 三年C組 S

4月23日。今日は3年B組の優秀作品を紹介します。

3年B組 優秀作品

【休み中の過ごし方】

休み中 生活習慣 見直そう 三年B組 K

家の中 やることあるだろう 家事とかさ 三年B組 O

【コロナに負けない】

運動し バラエティ見て ぶっとばす 三年B組 Y

大丈夫 その大丈夫が 命とり 三年B組 K

今回は、先週から今週にかけての実習や圃場の移り変わりを紹介します。先週は3年生がトウモロコシを播種しました。ポットに土を詰めて種を播種しました。やっぱり3年ともなると仕事が早いです。片付けも併せてあっという間に終わらることができました。

岡山家畜保健衛生所の先生方に、牛結核病の診断について教わりました。牛結核病の診断には人間と同様でツベルクリン反応検査で行います。3日前にツベルクリンを接種し、尾の根元の腫れ具合で診断を行います。本校の牛は全頭陰性でした。最近では数十万頭の検査で1頭が陽性となるレベルまで清浄化が進んでいる病気です。

続けて、受精卵を移植した牛の妊娠鑑定も行いました。受精卵移植とは、受精した母牛から受精卵を採取し別の母牛に移植して妊娠させるという技術です。 3月に実施した母牛が妊娠しているかをエコー検査で鑑定していただきました。「しんひでなみ号」は無事に親指サイズの胎児を確認することができました。安定期となる60日頃までは流産しないよう慎重に管理を行っていきます。

4月16日(木)。3限4限に園芸科学科の草花類型2年で園芸装飾検定の勉強を学習しました。今日はDVDを見て、制限時間1時間の内に行う内容の説明を理解し、学習をしました。そして、観葉植物や杉のテープを触りました。次の授業では杉のテープで直径1mの円を作る練習を行います。

4月21日。今日は3年生の登校日でした。 昨日からブドウの枝をテープナーという道具を用いて、棚線に「誘引」をしていきました。今後の管理を効率的にするために、規則正しく枝振りをコントロールしていきます。また、1号温室に改植した「瀬戸ジャイアンツ」も順調に成長していました。

4月17日に生物生産科栽培類型2年生がトマトの定植を行いました。事前に野菜の授業でトマトの栽培について学び、3葉ごとに花房が同じ向きにつくなど成育特性を考えて、植えつけを実践しました。害虫を寄せつけにくいシルバーマルチを使用し、支柱の立て方や8の字誘因など基礎的な技術も学びました。品種は大玉トマトの「麗夏」とミニトマトの「CF千果」です。

4月15日(水)。 5限6限に園芸科学科の草花類型3年 久々の授業がありました。内容は、「総合実習」でシクラメンのポット上げでした。チームワークで手際よく植えることができました。 「あけぼの」という品種でピンク~赤色の花弁に縁取りがとてもきれいな花が咲きます。きれいに咲かせるように頑張りま~す。

4月11日(土)。園芸科学科の草花類型で栽培している花壇やプランターに咲く、満開のパンジーやビオラ。今が一番きれいな時期かも知れません。きれいな花をそのままに保存しておきたいものです。授業やオープンスクールで押し花をするため、少しずつ紙に挟んで準備をしています。

4月21日。今日は3年生の登校日でした。各クラスの川柳委員は、それぞれのクラスの「コロナに負けないぞ川柳」優秀作品を選びました。順次、優秀作品を紹介していきたいと思います。

3年A組 優秀作品

【休み中の過ごし方】

休み中 自宅警備に 徹しよう 三年A組 W

この休み よいチャンスだね 趣味探し 三年A組 O

【コロナに負けない】

おさまれば いつでも外に 今は我慢 三年A組 N

今のうち できないことを やってみる 三年A組 Y

4月20日。今朝は曇天。臨時休校となり、生徒の皆さんの姿を果樹園で見ることは少し先になりそうです。しかし、ブドウの枝はグングン伸びていて、今週中には「誘引」という作業を少しずつ進めていく予定です。暖冬の影響もあり、例年より生育が少し早いようです。また、ヒメリンゴ(アルプス乙女)の白い花が開花しました。リンゴの花びらにさまざまな思いをはせている今日この頃です。

瀬戸南高校の川柳委員会は、川柳で学校を元気にすることを目的として組織され、現在も活発に活動を続けています。先日開かれた委員会では、一年生の新たに加わったメンバーとともに、今年度も、昨年以上に頑張っていこうと決意を新たにしました。 そして、早速その一年生から新型コロナウイルス感染拡大をうけて、「休み中の過ごし方」「コロナに負けない」を兼題として川柳を募集することとなりました。このピンチをどのように考えるかをテーマとしたものです。気持ちを前向きにできるようなすばらしい作品を募集しました。優秀作品を校内に掲示するとともに、ホームページでも紹介したいと考えています。楽しみにしていてくだい。

最後に、本校の安井校長先生の作品を紹介したいと思います。

【休み中の過ごし方】

ステイ・ホーム 瀬南生の 合い言葉

【コロナに負けない】

目・鼻・口 コロナが狙う 感染者

校長 安井 盛

4月17日。園芸科学科3年B組の授業を覗いてみました。妹尾先生の「数学B」では、暖かい天気にも助けられ、教室の窓も完全に開けられて行われていました。教員もマスクを着用し、定期的に換気・消毒を行い、安全の確保に努めています。生徒の皆さんの授業に真剣かつ前向きに取組んでいました。

4月14日。本校にかわいいニワトリのヒナ(ボリスブラウン)が468羽仲間入りしました。一日一日すくすくと大きくなり、成長の速度がとても早いことを感じます。新型コロナウイルス感染症の影響で、今週から休校になりますが、生徒の皆さんもヒナに負けないくらいの成長ができるよう、努めてください。

4月11日(土)。園芸科学科・草花類型 ではドーム型のキク栽培を開始しました。3月に株分けや挿し木したものに根が出ました。そして、4号鉢に鉢上げを行いました。今後は5号鉢、7号鉢、9号鉢と鉢替えを行って行きます。

生物生産科の3年生が約2か月ぶりにウシやヤギ、ニワトリの管理実習を行いました。 久しぶりではあるもののさすが3年生!2年間で実習内容や知識が身についており、テキパキ実習することができました。動物たちも少し嬉しそうに見えました。

生物生産科1年生が「総合実習」のオリエンテーションを行いました!デニム生地の実習服に初めて袖を通しました。「実習頑張るぞ」と意気込みもたっぷりです。