コロナウィルスによる休校で入部が6/17になった今年の1年生。 はじめての部活は見学のみで、お花を生けることができませんでした。 期末考査により活動が2週間できませんでしたが、今日1年生も参加して活動することができました。 1年生は、初めて扱う花器や剣山に戸惑いながらも、楽しく、上手に生けることができました。

バドミントン部 ~3年生、最後の大会に出場~

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で4月以降の大会が全て中止となってしまい、3年生はこれまでの練習の成果を発揮することなく引退となる可能性もありました。しかし、7月4日(土)に県総体の代替大会が開催されることとなり、なんとか試合をする機会が確保されました。結果は有終の美とは言い難いものの、今までは当たり前だと思っていた「最後に試合をして引退する」ことの大切さを実感し、良い笑顔(?)で部を去ることができました。今後は気持ちをしっかり切り替えて、進路実現に向けて一生懸命に取り組み、それが叶った後には、部活動の方に元気な顔を見せに来てくれることを願っています。3年間お疲れ様でした。

「願いを込めて七夕飾り」(生物生産科)

7月6日に生物生産科3年生が七夕飾りを作りました。新型コロナウイルスの影響で学校生活が今までのように過ごせない中、クラスの文化委員が「思い出になることをしよう」と呼びかけて実施しました。短冊に進学や就職の合格祈願や、部活動での最後の試合の思い、クラスみんなが希望の進路を実現できるようにと願いを短冊に書きました。 LHRでは体育委員が中心となって体育祭の出場種目決めを行いました。3年生にとって思い出になる行事になることを祈っています。

野菜だよりVol.27「トウモロコシ」

7月6日。今日も雨が降っています。しかし、トウモロコシを栽培しているビニルハウスではあまり関係ありません。まもなくトウモロコシが収穫時期を迎え、今日は試し取りをしました。1年生の教材用は今月中旬になりそうです。

部活動「休日の部活動」

7月4日(土)。昨日で期末考査が終わりました。

早速、部活動に励んでいます。今日はあいにくの雨ですが、野球部、男子バスケット部、女子バスケット部、弓道部の姿がありました。1年生に丁寧に指導している上級生の姿がとても微笑ましいです。他にも、試合に出かけている部活動もあります。 瀬戸南家族、がんばれっ。

川崎医療福祉大学との高大連携授業 ~子どもの貧困に関する講義~ (生活デザイン科3年 福祉類型)

6月26日、生活デザイン科3年生が福祉の授業で、川崎医療福祉大学医療福祉学科の直島克樹先生に子どもの貧困に関する講義をしていただきました。

【生徒の感想より】

・貧困は私たちの知らないところでなく、身近にあることだと気がつきました。

・日本に貧困の状況は、格差が広がり、ますます悪くなっていることが分かりました。

・貧困が奪っていく物は、お金だけでなく、人の心も一緒に奪っていくことがあると知りました。

・「子ども食堂」の取り組みを知ったので、今私たちにできることを考えたいです。

講義をしてくださった直島先生と、川崎医療福祉大学の学生のみなさんに使っていただけるように、私たちが作った「マスクケース」をお渡ししました。

果樹園だよりvol.53「レモンの様子」

7月4日。かなり雨あしが強いです。それでも、生徒たちは部活動に励んでいます。 今年仲間入りしたレモンが結実していたので写真を撮りました。レモンは、イタリアでリモーネ、スペインではリモン、フランスではシトロンと呼ばれています。現在世界中に広まっているものは、地中海沿岸のヨーロッパが起源とされています。少しずつ大きくなってく様子を、また報告したいと思います。

ダンス同好会練習「再開」

7月3日に期末考査が終了し、2週間ぶりに練習を再開しました。久しぶりの練習なので体調確認と、新型コロナウイルス感染症に対応した活動のしかたを再確認して練習をしました。 新入部員の1年生は、先輩たちに指導してもらいながら2時間30分の練習を行いました。

果樹園だよりvol.52「英語の補習」

7月3日。今日で期末考査が終わりました。

早速、進路活動に頭を切り替え、英語の補習に臨みました。大学進学のため、英語の勉強に力を入れています。まもなく「実用英語検定」も控えています。少しでも学力が伸びるように努力していきたいと思います。

果樹園だよりvol.51「考査の様子」

7月3日。今週は期末考査中で、今日は最終日。

最後の力を振り絞って解答用紙に向かっています。来週からは、特別時間割が組まれ、授業や進路学習が始まります。また、モモやブドウの管理等の実習もあるので楽しみです。

果樹園だよりvol.50「今朝の果樹園」

7月1日。期末考査真っただ中です。

今朝の果樹園の様子です。袋かけをしたブラックビートがかなり色づいているのがわかります。これからさらに色が濃くなり、徐々に糖度が上がってきます。 また、3年生が果粒の形を変える実験を朝から取り組んでいました。うまくいくことを祈っています。テストも頑張ってください。

マスクをキレイに保ちマスク ~広げようマスクケースの利用~ (生活デザイン科福祉類型)

6月25・26日に、生活デザイン科2年生と3年生が福祉の授業で製作したマスクケースに、「使って安心 マスクケース~マスクをキレイに保ちマスク~」とキャッチコピーをつけて、ラッピングしました。 一つ一つアルコール消毒したマスクケースを個包装して、日頃からお世話になっている外部講師の先生方や実習施設の方にお渡しできるように準備をしました。

手話を学ぶ!!② (生活デザイン科3年)

生活デザイン科3年福祉類型は「コミュニケーション技術」の授業で手話を学んでいます。4月当初は手の動きをなかなか覚えられなかった生徒も、自分の趣味や生年月日を手話で表現できるようになってきました。 期末考査では手話の実技試験があることもあり、真剣に動きの確認をしていました。

果樹園だよりvol.49「ブドウの様子」

6月26日。朝から湿度高めです。

今週から始まった「袋かけ」。今朝、改めてブドウのハウスを見るとその姿に圧巻。ハウスの中でブドウたちが整然と実っている姿に感動しました。本当に収穫が待ち遠しいです。

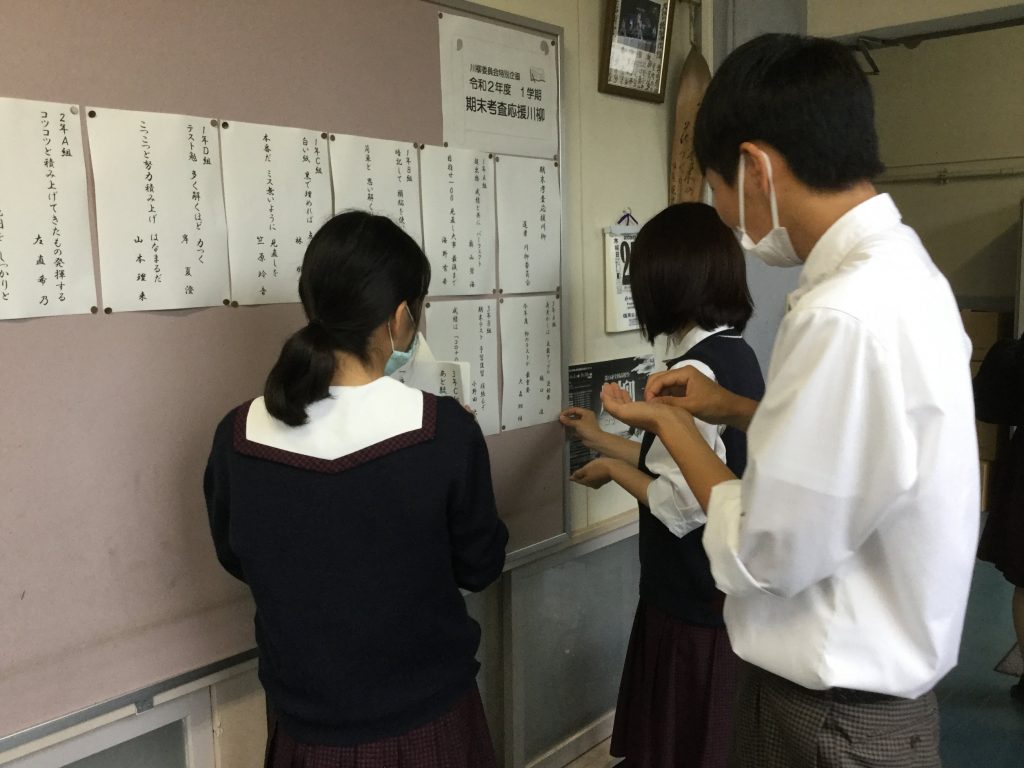

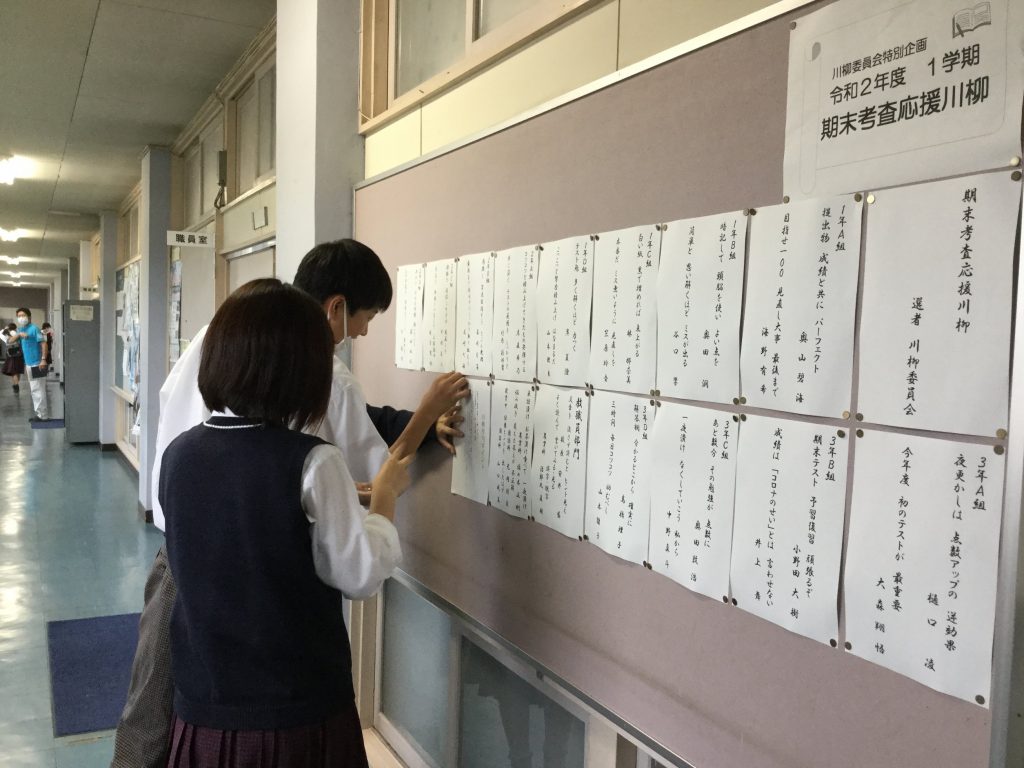

川柳通信「期末考査応援川柳」

6月25日。期末考査が迫っています。

今日は、各クラスから集めた「期末考査応援川柳」の優秀作品の掲示を放課後に行いました。今年度は特別企画が目白押しで、川柳委員会の活動がまさに「攻めの川柳委員会」となっています。どれも力作ぞろいで、来週からの考査に気合が入りそうです。

楽しい!手作りソーセージ(生物生産科)

6月25日。生物生産科3年栽培類型20名が「グリーンライフ」の授業の中ででソーセージを作りました。この授業は農村生活を体験したりスローフード活動を行ったりしています。前回は豆乳でプリンや充填豆腐を作りましたが、今回は家庭で作れる方法でソーセージを作りました。 搾り袋を利用して、人工腸に香辛料などで味付けしたミンチ肉を詰めました。70℃で40分ボイルした後に軽く焼いて試食をしました。最後に味や作業工程についての感想や改善点についてまとめました。初めての体験活動でうまくいかないこともあり、ドキドキしながら完成させ楽しく学べました。

子どものために頑張れる人に① (生活デザイン科3年 課題研究 保育選択者)

6月22日(月)、8月の保育検定1級合格に向けて造形をしました。 テーマは「端午の節句」です。一人一人が工夫を凝らしつつ、練習に取り組んでいました。 全員が合格することを願っています。

野菜だよりVol.26「今週のメロン」

6月24日。梅雨の中休みでよく晴れた気候の中で実習しました。今週は、果実の大きさ(果径)を調査したり、日よけにしていた新聞紙を取り除いたりしました。メロンの果実も大きく成長して、あとは収穫日を待つのみとなりました。もう少しです.頑張りましょう。

食を極める① (生活デザイン科3年 課題研究 食生活選択者)

6月22日(月)食物検定1級で作る、フルコースのリハーサルを行いました。 「15歳の妹の誕生日を祝うコース料理」をテーマに、肉や野菜を彩りよく盛り付けました。8月の検定合格に向けて頑張っています。

野菜だよりVol.25「大玉トマト最盛期です」

6月22日。園芸科学科野菜園芸類型2年生で栽培しているハウストマトが、出荷最盛期を迎えました。先週まで1人1カゴだった収穫カゴを2カゴに増やし収穫しました。生徒は、鈴なりに熟れているトマトを見て嬉しい声をあげていました。