1月15日、生活デザイン科3年福祉類型 コミュニケーション技術の授業で、エキスパートの先生から手話を学ぶのも最後となりました。 本日は1年間の総復習と、自分で考えた文を手話で表現する方法を学びました。来週には1年間の学びの総まとめとしての実技テストもあるので、生徒は真剣に取り組んでいました。

カテゴリー別アーカイブ: ③生活デザイン科

保育で使える「運動あそび」 (生活デザイン科3年保育類型)

1月15日、生活デザイン科3年保育類型の授業で、「運動遊び」をしました。 内容や、説明方法、ルールを考え、クラスメイトを子どもにみたてて説明するところから、自分たちで考え実践しました。身体を動かすこと自体を楽しむ遊びから、ボールやテープなどの道具を使って楽しむ遊びまで、様々な運動遊びを実施しました。 保育においては、運動遊びをすることで自然と体を動かすので、ちぢこまり気味の冬には子ども達の健康のためにも大切となることも確認しました。

伝統遊び「福笑い」 (生活デザイン科2年保育類型)

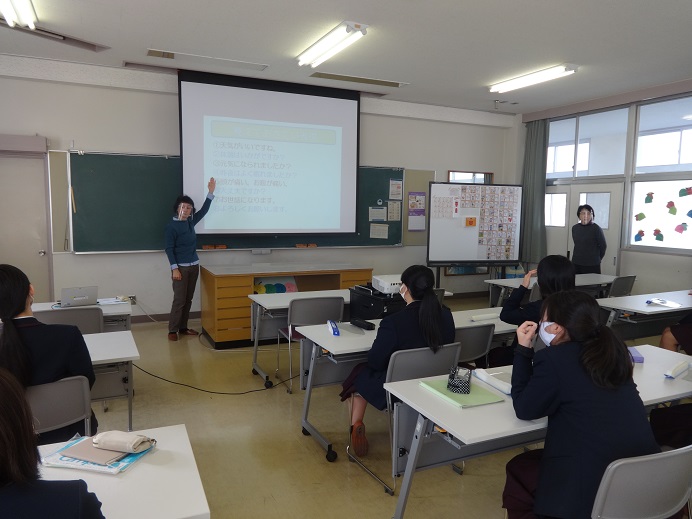

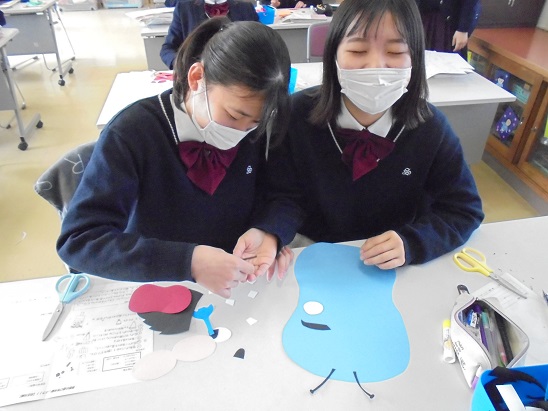

1月15日、生活デザイン科2年保育類型の授業で、「福笑い」の製作をしました。 顔の形を考えて、パーツを作り、実際に目を閉じて遊びました。「笑う門には福来たる」といいますが、新年はじめの授業から生徒も大笑いしました。コロナウィルスで様々な活動が制限される中ですが、笑うだけで教室の雰囲気が一段と明るくなりました。

栄養改善レシピ~小麦粉~ (生活デザイン科3年)

1月13日、生活デザイン科3年フードデザインの選択授業の一環で、小麦粉を使った栄養改善レシピを考え調理しました。 メニューは、ピッツァ、オニオングラタンスープ、オレンジゼリー、ガトーショコラです。3年生ともなると、次の工程を考えて動けるようになっています。

あたたかいご⑫~レクリエーション~ (生活デザイン科 2年 福祉類型)

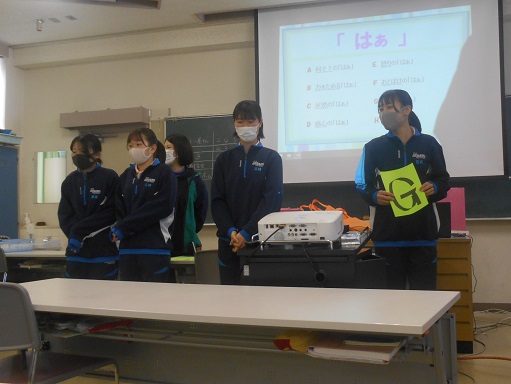

1月13日、生活支援技術の授業の一環で、レクリエーションを体験しました。 時間をはかってけん玉の技の回数を競ったり、お題に沿って役を演じたりしながら、レクリエーションをするときには介助者も一緒になって楽しむ気持ちが大切であると学びました。

福祉教室も正月仕様に! (生活デザイン科 福祉類型)

岡山市中区地域包括支援センターより依頼をうけ、絵札を製作した認知症カルタを福祉教室に掲示しました。掲示後には生徒が、自分の書いたイラストを確認する姿が多く見られました。 また、3年生福祉類型の生徒が製作した獅子舞も、廊下に掲示しました。同じパーツを使っていますが、画用紙の色や表情が違うと、個性ある作品になりました。

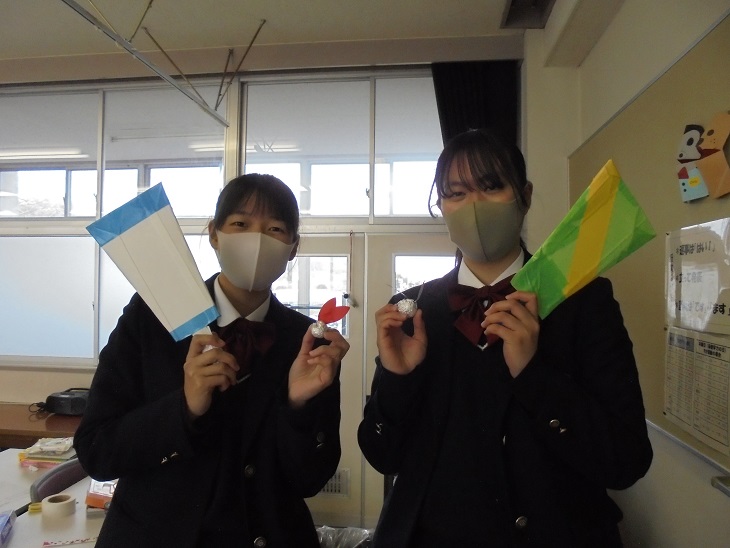

季節の遊びを体験~お正月~ (生活デザイン科2年保育類型)

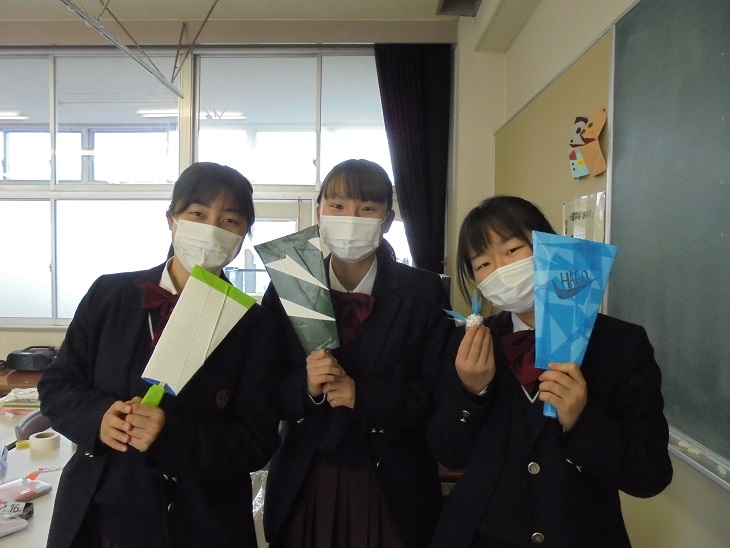

1月8日、子ども文化の授業の一環で、お正月の季節遊びとして「牛乳パック羽子板」を作りました。 伝統遊びを、子ども達に正しく伝えていくことも保育の大切な仕事です。製作を通し、「子ども達だったらどのような工夫ができるか」も併せて考えました。

個性がキラリ☆(生活デザイン科2年)

1月7日、生活デザイン科2年子ども文化の冬課題「クリスマスとお正月の飾り」が集まりました。 授業で学んだことを活かして飾りをつくり、年末年始のおうち時間を過ごしました。

生徒からは、 「今までの検定練習が無意識のうちに活きていました。可愛い物ができ、やりがいがありました。」 「小さい子でも作れるようなものを考えました。明るい色になるように配色を考えました。」 「完成した物は祖母に渡しました。とても喜んでもらえました」 などの感想がありました。

個性がキラリ☆ (生活デザイン科3年)

1月7日、生活デザイン科3年ファッション造形の冬課題「自由作品」が集まりました。 「フェルトで作ったお弁当セット」「ドレスの余り布を使ったシュシュ」「ブラウスの余り布を使った巾着袋」「ファスナーを使ったポーチ」など、今まで学んだ知識と技術を活かした作品となりました。

認知症かるた完成しました!(生活デザイン科)

岡山市中区地域包括支援センターより依頼を受け、生活デザイン科1年、2~3年福祉類型選択者で、認知症かるたの取り札製作に取り組んでいたものが製品になって返ってきました。 認知症かるたであそぶことで、認知症を知り考えるきっかけになればとの願いが込められています。今後は地域包括支援センター等で使われます。

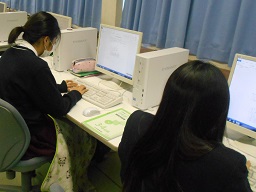

ワープロ検定全員合格!(生活デザイン科2年)

11月末に実施した、日本語ワープロ検定に2年生40名が全員合格しました。 準2級6名、3級34名と生徒が自ら目標を決め、練習を重ねてきました。快挙の報告に、クラスでも歓声が上がっていました。これから更に上位級を目指して頑張ります。

新家庭クラブ 始動!(生活デザイン科)

12月21日、新たなメンバーで家庭クラブが始動しました。 「地域とのつながり」「多学年・多クラスとの交流」をテーマに頑張っていきます。

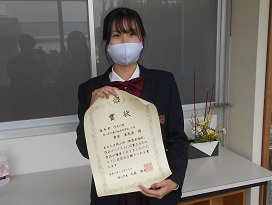

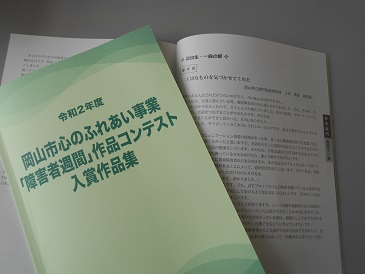

障害者週間作文優秀賞!(生活デザイン科)

12月3日から9日までの「障害者週間」にあわせ、岡山市作品コンテストに応募した、生活デザイン科3年 秀安亜衣菜さんの作品が優秀賞を獲得しました。

普段の生活の中で障害のある方と話をした経験や、福祉の授業の一環で手話を学んだり実習を行ったことで将来の夢に向かう思いについて書いたもので、作品タイトルは「大切なものを気づかせてくれた」です。 作品は障害者週間を中心として令和3年1月7日から14日まで東区役所等にて展示されます。

丁寧に早く! 一針に集中!! ~被服検定3級~(生活デザイン科1年)

12月9日、1年生40名が被服検定3級の実技試験を行いました。 被服検定3級は、検定時間70分でアウターパンツを製作しました。先日には筆記試験を終えているので、練習の成果を十分に発揮できるよう取り組みました。

保育検定4級(生活デザイン科1年)

生活デザイン科1年「子どもの発達と保育」の授業の一環で、保育検定4級に取り組んでいます。 12月3日、保育検定の種目の一つである、造形表現技術の検定を行いました。規定課題「こい」以外に、「魚」「動物」「鳥」「植物」「その他」を折り紙で折ります。生徒は真剣に取り組んでいました。

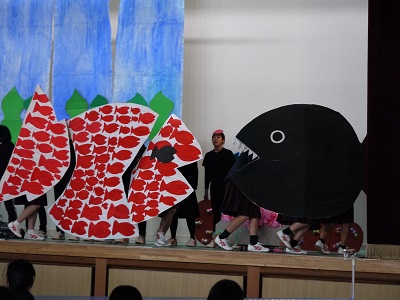

生デ★フェス2020(生活デザイン科)

11月28日、生デ★フェス2020を本校で開催しました。コロナウィルス対策として、消毒、検温、距離等、できる限りの配慮をしながら実施しました。 3年生にとって、3年間の学びの成果を発表する貴重な機会です。保育はオペレッタ~スイミー~、福祉は認知症をテーマにした劇、課題研究衣生活選択者によるファッションショー、それぞれが発表まで練習してきた成果が出せるよう発表しました。

生デフェスに向けて~フルーツパウンドケーキ~ (生活デザイン科3年)

11月26日に、販売用のフルーツパウンドケーキを作りました。 今年も生デフェスでは、1年生で瀬戸南myおこわ、2年生でシフォンケーキ、3年生でフルーツパウンドケーキを作って販売しました。今年度は校内販売のみでしたが、衛生管理に気をつけ、一つ一つに心を込めて作りました。

おもてなし弁当(生活デザイン科3年)

11月25日、フードデザインの授業で「おもてなし弁当」を作りました。 3年間の食物分野の学習の集大成として、献立から盛り付けまで、フードデザイン選択者25名みんなで考えたおもてなしの弁当を作りました。例年は「会食実習」を実施していましたが、今年度はコロナウィルス対策を考え、弁当にしました。3年間お世話になった先生方に喜んでいただけるよう、感謝の気持ちを込めて作りました。メニューは「赤米入りご飯、生麩田楽、だし巻き卵、焼椎茸と鶏ささみとほうれん草の胡麻和え、たことわかめときゅうりの酢の物、ぶりの塩麹焼き・ゆず大根、天ぷら、炒り鶏、たくあん、挽き茶かん」です。

ワープロ検定実施(生活デザイン科2年)

11月25日、生活産業情報の授業の一環で取り組んできた日本語ワープロ検定を実施しました。 合格基準の一つが、10分間で、3級は300文字、準2級は400文字を入力することです。今まで練習してきた成果が出せるよう、最後の1秒まで気を抜かずにパソコンと向き合っていました。

食物検定2級(生活デザイン科2年)

11月21日、食物検定2級の実技試験を実施しました。検定時間50分で「17歳女子の通学用弁当」を作りました。今まで練習してきた成果が出せるように一人一人頑張って取り組んでいました。