11月になり「農業と環境」の授業で学習しているダイコンとハクサイの収穫が始まりました。先週にはダイコンを抜き取り、きれいに洗って販売用と持ち帰り用に分けました。ハクサイは大きく育ち、1株が6㎏を超えるものもありました。販売用と持ち帰り用と収穫しましたが、重くて運ぶのが大変でした。

カテゴリー別アーカイブ: 各学科

果樹園だよりvol.81「パスクラサン試食」

11月17日。

園芸科学科3年果樹類型「課題研究」地域貢献グループでは、「パスクラサン」の試食をしました。規格外品を2個いただいていたものを通常の温度で追熟させていました。やはり、一定の技術が必要なようで、完全に追熟していませんでした。しかし、ねっとりとした触感と甘さを感じることができました。

岡山東区お土産開発プロジェクト中間報告会(生物生産科)

11月14日。

環太平洋大学で「WE LOVE 東区♥おみやげ開発プロジェクト」の中間発表会がありました。東区内の4校8チームが、高校生のアイデアで東区のお土産を開発に挑戦していますが、その経過報告を兼ねて中間発表会が行われました。瀬戸南高校は「おかき戦隊瀬戸南じゃー」の2人が参加しました。ナシのドライフルーツとチョコレートを使った新しい「瀬戸南おかき」の開発について、途中経過を発表しました。2月には8つのアイデアの中から一つがお土産として販売されることになります。課題は多くありますが、チャレンジを続けていきたいと思ます。ワークショップも行われ、他校との意見交換も活発に行いました。

食物検定2級に向けて(生活デザイン科 2年)

11月10日、フードデザインの授業で、食物検定に向けての練習を行いました。 手順や分量を事前に覚え、手際よく仕上げていました。今月21日の検定本番に向けて、各自で練習を重ねます。

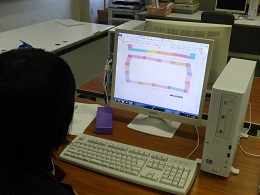

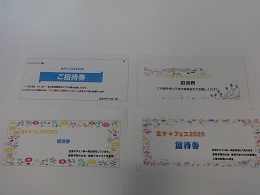

情報のプロフェッショナル⑨ (生活デザイン科 3年 課題研究情報ビジネス)

11月9日、生デフェス2020に向け、招待券や会場での案内図、引換券などを作成しました。大きさや見やすさを考えて作りました。今まで何気なく見ていたチケットや案内図がどのように作られているのかを考えるきっかけにもなりました。

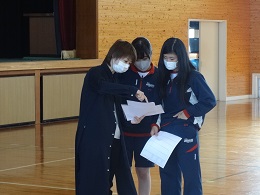

わたしだけのドレス⑩~ウォーキング講座~ (生活デザイン科3年 課題研究 衣生活選択者)

11月9日、課題研究衣生活選択者は、ビジネスカレッジ岡本典子先生に来ていただきファッションショーでのウォーキング講座を受けました。目線や姿勢、歩き方を見ていただき、ドレスにあった歩き方を実践しました。ウォーキング方法が変わるだけで、凜とした姿となっています。

生デフェス当日のファッションショーが楽しみです。

野菜だよりVol.55「秋野菜順調です」

11月13日。秋晴れの良い天気が続いています。

今月に入って、キャベツやブロッコリー、ダイコンの収穫が始まりました。それと合わせてプロジェクト栽培している珍しい野菜たちも順調に育っています。キャベツの仲間である「コールラビ」や紫キャベツによく似たキク科の「トレビス」、カリフラワーの種類である緑色の花蕾を持つ「連峰」。収穫が楽しみです。

果樹園だよりvol.80「パスクラサン収穫」

11月11日。 園芸科学科3年果樹類型「課題研究」地域貢献グループでは、ついに「パスクラサン」の収穫を体験しました。生産者の福島さんから収穫方法を学び、手際よくカゴに収穫をしていきました。赤磐市役所の方や高島屋の販売担当の方、メディアの方も来られ、とても賑やかな収穫となりました。今後追熟を行い、12月中旬に高島屋で販売をお手伝いする予定です。

あたたかいご⑩~車いすでの階段の昇降~ (生活デザイン科 2年 福祉類型)

11月4日は、生活支援技術の授業の一環で、車いすでの段差の昇降の介護方法を学びました。 利用者役で車いすに乗った状態で、持ち上げられると不安な気持ちになります。不安な気持ちを和らげるためにも声かけ等が大切であることを学びました。

保育検定練習 (生活デザイン科 2年保育類型)

保育類型では子ども文化の授業の一環で、保育検定に向けて取り組んでいます。

10月30日は、言語表現、家庭看護の練習を行いました。言語表現では対象児に合わせた絵本を選び、読み聞かせを行います。家庭看護では、保育人形を新生児にみたて、清拭の練習を行いました。

草花だより48話 シクラメンの出荷前の最終調整を行いました。

11月2日。

いよいよシクラメンの出荷前の最終調整が始まりました。今年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてシクラメン祭が中止となり、本校でのシクラメンの販売は行えません。しかし、「玉井青空市」様と「Aコープくまやま」様のご協力のもと、11月16日から11月21日の間、各店で販売していただけることになりました。今はその準備を生徒たちも一生懸命頑張っています。

シクラメンをお求めの方はお手数ですが、お店の方に来店していただき購入していただけると幸いです。

あたたかいご⑨ ~医療との連携~ (生活デザイン科 2年 福祉類型)

10月23日と30日、岡山旭東病院 リハビリテーション科 理学療法士 隅井太亮先生に来ていただき、リハビリテーションに関わる講義を受けました。

介護においては、介護職だけではなく、様々な医療専門職との連携が必要となります。理学療法士としての経験から、病院でのリハビリテーションの様子や様々な疾病について教えていただきました。

草花だより 第47話 またまたシクラメンの葉組み♪

10月28日。

今日も11月の出荷を前にシクラメンの葉組みをしました。一度外側に回した葉が戻ってこないようにリングを使います。1週間後にリングの中の葉を外に出して光を当てます。これをお盆明けから行っているので、11週目になります。次の葉組みは出荷直前になります。もっとたくさん、葉と花が出てくれればいいなと思います。

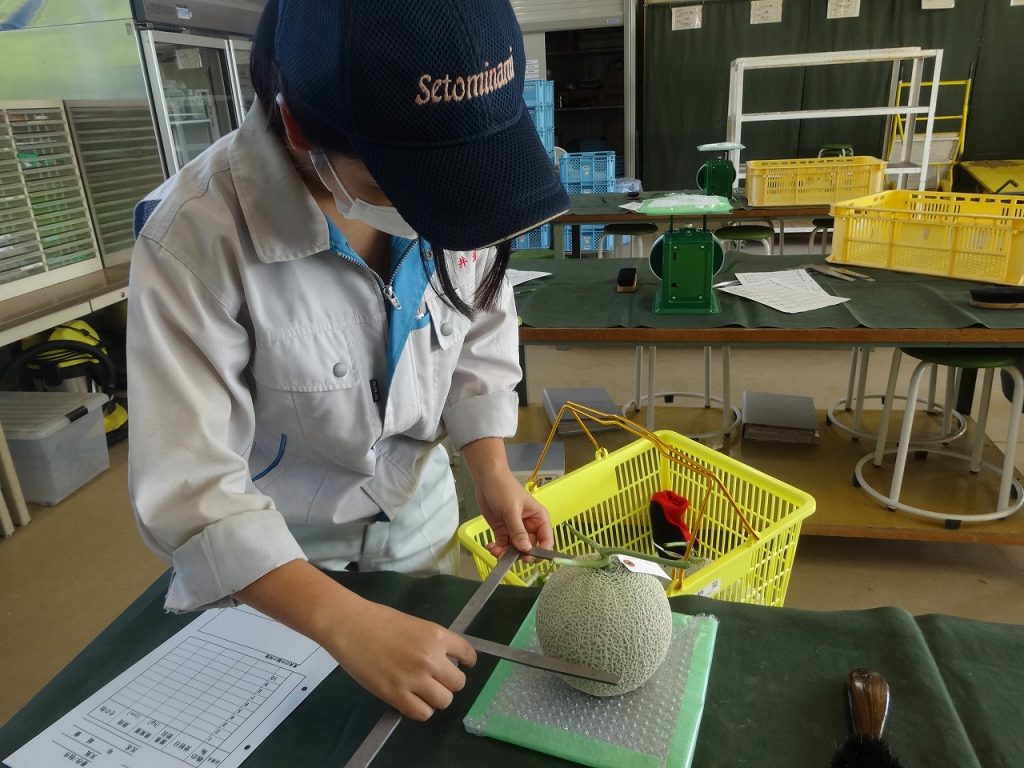

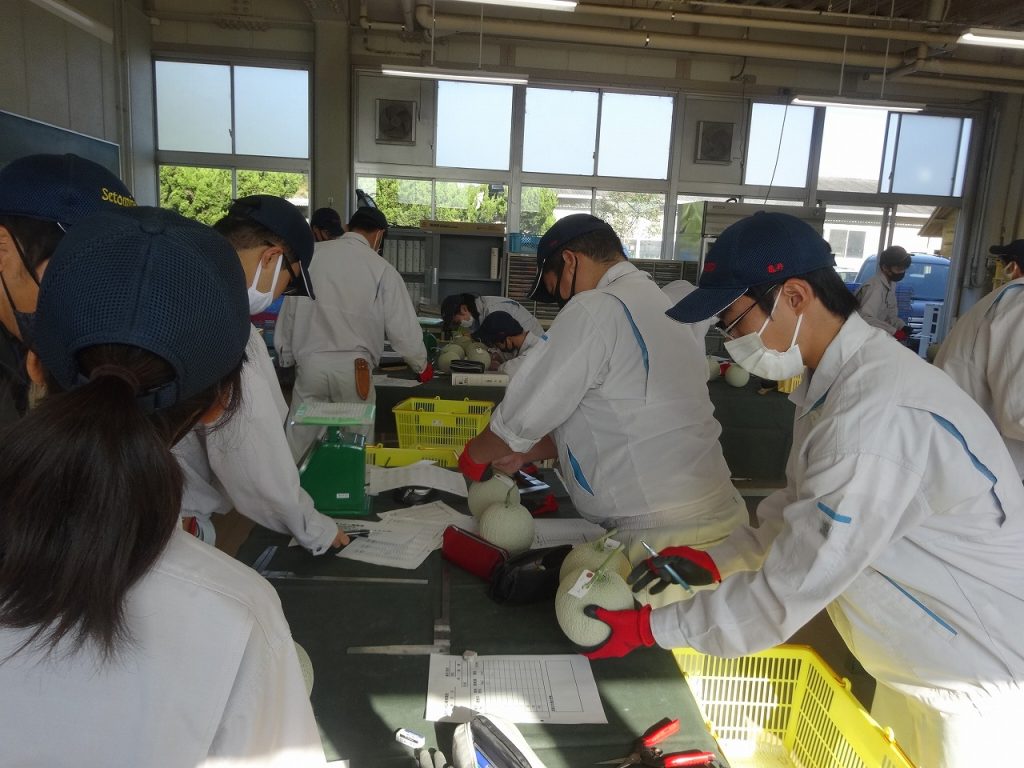

野菜だよりVol.54 メロンの収穫と販売会しました

11月4日。

種まきから約3ヶ月がたち、秋作メロンの収穫を迎えることが出来ました。今秋は、天候もよく、順調に育ち収穫できた個数も例年以上にありました。収穫作業は、春作に続いて2回目なので、調査と併せてテキパキとできました。

午後から、生徒向け販売会をおこないました。お客様の案内からレジ会計まで野菜類型の生徒がします。3年生らしく、落ち着いて何も言うことはありませんでした。最後に、記念写真を撮りました。

キャリア教育フェア (生活デザイン科 福祉類型)

11月7日、岡山イオンでキャリア教育フェア2020が開催されました。 福祉学科のPR動画では、本校生活デザイン科福祉類型の授業の様子が紹介されました。 「高校生キャリア教育フェア2020」ホームページから動画を視聴できます。ぜひ見てみてください。

草花だより 第46話 原種シクラメンのポット上げ♪

10月27日。

今日は原種のシクラメンのポット上げをしました。先週(3年目の苗)と異なり、2年目になる苗の管理をしました。原種シクラメンは園芸種のシクラメンと違って、球根の上に土をかぶせて栽培します。夏に入る前、暑さから身を守るために土をかぶせるのですが、猛暑の中、毎日朝晩、潅水をしたことと、花芽や葉が動き出したので、球根の上の土は少なくなりました。出荷を前に再度、球根の上に土を増しました。これにより自然界の落ち葉の下から花や葉が顔を出すように落ち着くのです。来年、たくさん開花するように丁寧に育てます。

果樹園だよりvol.79「パスクラサンバター完成」

11月4日。

園芸科学科3年果樹類型「課題研究」地域貢献グループでは、ついに「パスクラサンバター」を完成させました。さんようみねるばさんに発注していた商品とラベルを受け取り、本日ラベルを貼りました。明後日の桃源祭で販売予定です。

草花だより 第45話 原種シクラメンの播種したよ♪

令和2年10月27日。

今日は、原種のシクラメンの播種をしました。原種シクラメンは栽培期間が長く、播種して1年目に発芽して3~5枚の葉を出します。夏に葉が落ち、10月にまた葉を付けます。その時、花芽も付け、2年目に花を咲かせますが、とても密かに1~3輪程度です。3年目には5~10輪と多くなります。いずれにしても夏をきちんと越させることが肝心です。

ドラム缶ピザ窯でピザを焼いたよ!(生物生産科)

11月6日桃源祭(文化祭)で生物生産科3年生がピザをドラム缶窯で焼きました。ドラム缶を輪切りにして煙突や焚口、オーブンや扉などに溶接などで加工して作ったピザ窯に、レンガなど中に入れて蓄熱効果を高めました。雑木をよく乾燥した薪を燃やしてオーブン内の温度を250℃程度にし、ピザを入れて5分で焼き上げます。3時間で150人分のピザを焼き上げました。今度は耐火煉瓦で本格的なピザ窯を作り学校で栽培した小麦でピザを作りたいです。

草花だより 第44話 寄せ植えを2年生も3年生も行いました♪

令和2年10月26日・27日。

コロナ禍の中、今年のシクラメン祭は開催できませんが、販売用に寄せ植えを作成しています。2年生は29日、農マル園芸吉備路店で行われる寄せ植え甲子園に出る最終調整も兼ねて行いました。3年生は昨年を思い出しながら、販売用を作りました。コニファー、ガーデンシクラメン、ポット花、ヘデラを入れました。なかなかいいものに仕上がりました。