4月14日。

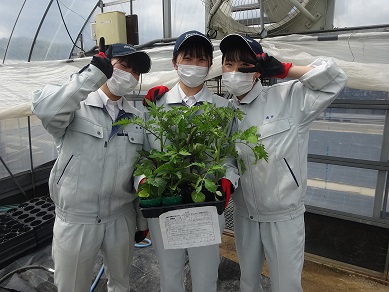

園芸科学科野菜園芸類型では、校内生徒向けにトマト・ナス・ピーマンなどの春物苗の販売を行いました。新型コロナウィルス感染対策のため、本校生徒に限って苗ものの販売を行います。まず、授業で新3年生が自分たちで育てた野菜苗からしっかりとしたものを選び、出荷の準備をしました。放課後、新2年生が実際に販売をします。初めは緊張しましたが、段々と自分で考えて行動ができました。明日以降の販売も頑張ります。

カテゴリー別アーカイブ: 各学科

野菜だよりVol.4野菜雑記②「屈光性」

4月6日。

メロンを定植する朝、メロンの苗が一方向に傾いていました。これは、植物の「屈光性」現象の一つだと思われます。内生ホルモンのオーキシンが影響して茎を曲げるのです。植物の動きにはきちんと意味があることを知ることができました。

果樹園だよりvol.4「ブルーベリー・オウトウ・キウイフルーツ」

4月8日。 試験的に栽培している果樹の様子です。日々成長しています。ブルーベリーはたくさんの花をつけ、オウトウは結実し、キウイフルーツは芽を出しています。

野菜だよりVOL.3 野菜雑記①「溢液(いつえき)」

4月7日。

ハウスに定植した大玉トマトやメロンの株が元気に大きくなっています。では、どこで野菜の調子を見ているのでしょうか?例えば、写真のように葉の縁に水の玉が着くことを「溢液(いつえき)」といいます。植物体内から分泌された水分です。根の状態が良いと朝見ることができます。

果樹園だよりvol.1「サクラ散る」

4月4日。

今年度も「果樹園だより」をよろしくお願いします。果樹園の様子や生徒の活動の写真を随時更新していきたいと思います。さて、校内の桜も散り始めました。例年よりも早く咲き始め、予想通り散り始めるのも早いです。瀬戸南高校は今年度も常に笑顔満開となるように頑張っていきたいと思います。

果樹園だよりvol.3「ブドウハウスの様子」

4月6日。暖かい日が続いています。

まもなく入学式です。 ブドウハウスでは、ほとんどの品種が芽吹いています。特に、黒系の「藤稔」「ブラックビート」の勢いがすごいです。今年度は、一本の樹に多品種のブドウを接ぎ木する実験をする予定です。

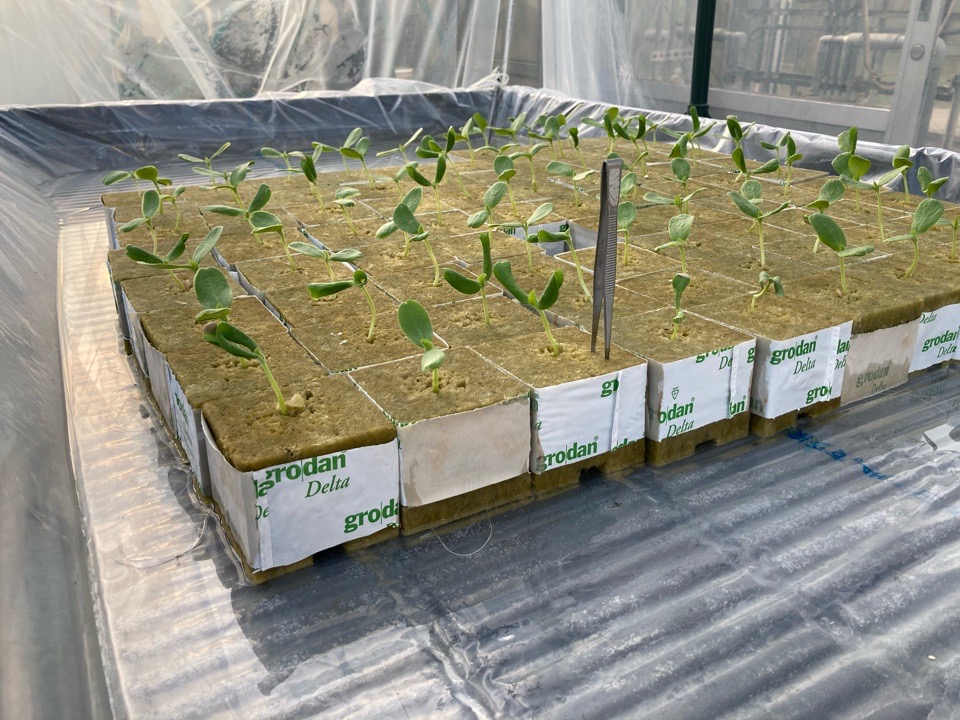

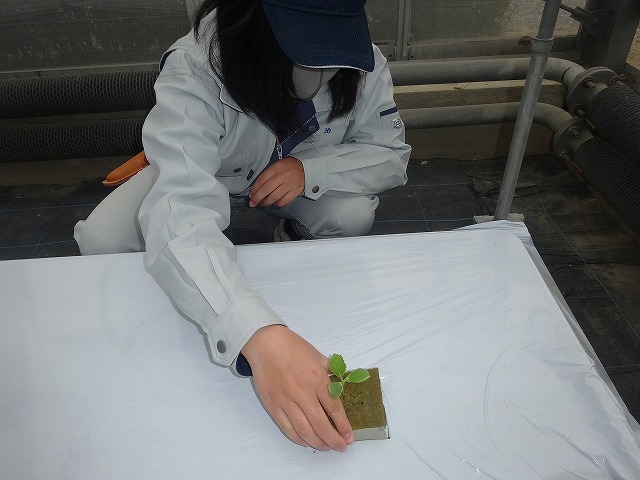

野菜だよりVOL.2 水耕メロンの定植

4月6日。

園芸科学科野菜園芸類型新3年生が、ガラスハウスにメロン(アールス雅春秋系)を定植しました。定植するベッド全体を覆ったマルチにハサミで穴を開け、メロン苗を設置します。ベッドでは肥料を溶かした溶液が循環しており、この溶液が土の代わりとなります。メロン苗の根を傷つけないように、また、ゴミなどの異物がベッド内に入らないように注意し定植しました。美味しいメロンを皆で作りたいです。

果樹園だよりvol.2「ナシ満開」

4月5日。

国内で栽培されているナシは、ニホンナシ、西洋ナシ、チュウゴクナシに大別されます。カンキツ類、リンゴに次いで生産量の多い果樹です。ナシは病害虫に弱く、受粉樹が必要な果樹です。本校にも試験的に2本のナシを栽培しています。

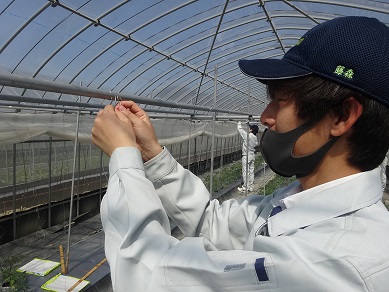

野菜だよりVOL.1 大玉トマト「麗夏」の誘引・調査

4月1日。

晴れ渡る空の下、満開の桜に迎えられ令和3年度が始まりました。園芸科学科野菜園芸類型新2年生がトマト「麗夏」の誘引と調査を行いました。トマトを立体で栽培させるのにヒモとクリップを使います。栽培本数を増やすにはこの方法を利用します。誘引後は、成長記録をとるために草丈の計測をしました。記録したデータをもとに、今後詳しく調査する株を決定します。

野菜だよりVOL.79 課題研究 畝立て

3月31日。

園芸科学科野菜類型2年生が、課題研究で行う栽培の準備として畝立てを行いました。生徒たちは、まずヒモを張って縄張りしてから畝立てをします。課題研究の準備が着々と進んでいます。

野菜だよりVOL.78 トマト苗の移動・ナス苗の展開

3月31日。

園芸科学科野菜類型2年生が、野菜苗の移動と展開を行いました。トマト苗は、移動の際に倒れてしまわないよう注意しながら、移動させました。ナス苗は、より苗をしっかりさせるために広げて展開させます。円滑に作業するために、生徒同士で活発にコミュニケーションをとってやりました。

野菜だよりVOL.77 課題研究 2号ハウスにトマト苗を定植

3月26日。

園芸科学科野菜類型1年生が、2号ハウスにトマト苗(麗夏)の定植を行いました。このトマトは、新2年生になる春から課題研究の授業で栽培管理をします。1年生は、定植前に余分な芽を取り除いたり、花の向きに注意したりしながら定植をしました。今後は1人20株を管理します。

入学前から・・ ~ようこそ1年生~ (生活デザイン科)

3月24日、入学説明会がありました。 生活デザイン科では、入学予定者を対象に、オリジナル課題を渡しました。 内容は「きゅうりの輪切りの練習」「なみ縫いの練習」です。入学後の学びの基礎となる部分です。頑張って取り組みましょう。

果樹類型1年生(来年度2年生)の実習の様子

本日(3/17〔水〕)と明日(3/18〔木〕)、摘蕾の実習を本格的に行います。また、本年度から栽培する「冬桃がたり(11月頃収穫予定)」という夏収穫でない品種の苗を圃場に定植しました。本格的な収穫や販売ができるのは、5年後となります。

野菜だよりVOL.76 課題研究 2年生の鉢上げ

3月17日。

園芸科学科野菜類型2年生が、播種した作物の鉢上げを行いました。2月末に播種した作物を鉢上げしていきます。他の生徒の作物と混ざらないようポットの色を変えて作業しました。また、セルトレー苗の大きさによって、ポットに入れる土の量を調整しました。

瀬戸南高校果樹類型モモ圃場のモモの花が咲き始めました。

果樹類型モモ圃場のモモの花が咲き始めました。花が1番に咲いたのはアーモンド(モモと同じバラ科)、2番目はおかやま夢白桃、その後、他の品種が咲き始めました。まだ、咲いていないのはゴールデンピーチ(3月23日時点、9月収穫)です。花が咲くと本格的に摘花や摘果の実習が行われます。

果樹園だよりvol.103「ブルーベリーの蕾」

3月22日。

本校には、数品種のブルーベリーを試験栽培しています。多くの樹が花の蕾をつけて、開花を待っています。今年度は、鉢植えだったもの庭植えして栽培管理を行っています。

草花だより75話 「サクラの剪定」

3月17日。

サクラの剪定を実施しました。サクラはことわざにあるように、あまり切らない方が良いのですが、道にかかっている枝と胴吹きを切りました。蕾が膨らんで今にも咲きそうです。もうすぐきれいなサクラで学校も春になります。

野菜だよりVOL.75 ナス苗の展開

3月17日。

園芸科学科野菜類型2年生が、成長したナスの苗を間隔をあけて配置し直しました。少し大きくなってきたナスの苗が倒れたり、痛まないよう注意を払いながらスムーズに行いました。春に向けて、しっかりとした苗を育てていきたいです。

草花だより74話 「オオカナダモ堆肥化の研究を再開しました」

2年前から、オオカナダモの利用を 草花園芸類型の課題研究で取り組んでいます。毎回、 混ぜて発酵させ、堆肥化を目指しています。栽培実験を行うために播種したマリーゴールド、ペチュニア、サルビアの芽が出ました。次回の授業で、ポット上げを行います。