1月17日の3.4限に味噌作りのはじめの行程として、米麹(こめこうじ)作りをしました。

自分たちで育てた米を研ぎ、1晩水に漬け、蒸しました。蒸した米を台に広げ、種麹(たねこうじ)をふりかけて均一になるように手早く混ぜます。

製麴器(せいきくき)に入れ、一定の温度で保温し米に麹菌を繁殖させて米麹をつくります。

今回は、製麴器に入れるところまでを行いました。

次の行程は、1月20日に行う予定です。

1月17日の3.4限に味噌作りのはじめの行程として、米麹(こめこうじ)作りをしました。

自分たちで育てた米を研ぎ、1晩水に漬け、蒸しました。蒸した米を台に広げ、種麹(たねこうじ)をふりかけて均一になるように手早く混ぜます。

製麴器(せいきくき)に入れ、一定の温度で保温し米に麹菌を繁殖させて米麹をつくります。

今回は、製麴器に入れるところまでを行いました。

次の行程は、1月20日に行う予定です。

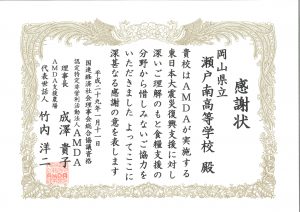

1月11日AMDAが行っている東日本大震災復興支援の「食糧支援分野」への協力として、玄米30kgを寄付させていただきました。

学校を代表して、実際に米を生産した生物生産科栽培類型の3年生が引き渡しに立ち会い、感謝状を受け取りました。

今回で、連続4年目の参加となりました。今でも被災されてホームレスとなっている人のいることや町は少しずつ復興してきているが、何もかも奪われ、心の中は一歩も前に進められていない人がたくさんいることをAMDAの方から伺いました。少しでも被災された皆様の助けになっていることを祈っています。

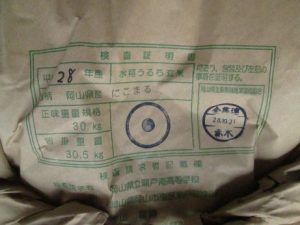

2年生の作物の授業で、米の等級検査を学びました。

農産物検査員の方をお招きし、生産者でもめったに見ることのない等級検査のやり方について教えていただきました。

そして結果は・・・、

今年もうるち米の「きぬむすめ」「にこまる」「朝日」すべて1等でした!!

半年間の苦労が報われた気がしました!!

検査したお米(玄米)は、校内やレストパークで行われるシクラメン祭で販売します。是非、買いに来てください。

平成28年10月16日(日)

第71回岡山県家畜共進会に本校の雌牛「しんひでなみ」を出品しました。

出品区分は若雌区の1という一番若い雌牛の1頭として出品しました。

結果は優等賞10席という結果でした。

日頃から丁寧に飼養してきた牛ですが、今回の県共進会に参加して、出品時の仕上げ方法、牛の持ち方等、普段の管理にも生かせることを生徒は多く学ぶことができたと思います。

当日は、県内トップクラスの肉用牛55頭、乳用牛100頭を間近で観察することができ、「良い牛とは」を学びました。また、OBの方々も駆け付けてくださり、「しんひでなみ」の出品を終えることができました。ありがとうございました。

生物生産科栽培類型が育てている稲が黄金色に色付き、10月7日から稲刈りが始まりました。

コンバインを操作して次々に稲を刈っていきます。刈り取った籾はトラックで運び、乾燥機に入れて乾燥させました。

この後もみすりをして選別し、30㎏袋に計量して入れ、等級検査を受けて玄米として販売します。

新しいもみすり機がライスセンターに入りました。

安全にそして、長く大事に使うために、機械の操作方法を中国クボタの方に教わりました。教えてくれた中国クボタの方は、生物生産科を10年前に卒業した大先輩です。

機械の操作方法だけではなく、「社会に貢献できる人になって下さい」というメッセージを3年生に贈ってくださいました。

もみすりした後の玄米は、選別計量機で30㎏ずつ袋に詰めました。袋のくくり方をお互い教え合い、完成した袋を積み上げていきました。

生物生産科で今年の1月に仕込んだ無添加の味噌です。

学校産の米と県内産の大豆と塩だけで作りました。

1パック(850g入り)400円で販売を始めました。

5月20日、籾まきを行いました。

今回は、「成苗」という一般的な苗より大きな苗で田植えをするための籾まきを行いました。

2年生は、自動播種機を使って240枚の苗箱に籾まきをしました。

1年生は、苗箱の小さなセル1つひとつに手で1粒づつまきました(40人で40枚)。この籾は、塩水選(比重1.15g/㎝³)をした良い籾で、消毒は温湯消毒をしました。農薬を使わないイネ作りのためのひと手間です。

籾まきした苗箱は田んぼに並べました。イネ作りが始まり、みんな楽しそうでした。

4月28日に実験用のトマトの定植を行いました。

生物生産科2年生の栽培類型では、化学肥料や農薬を使わないトマト作りを行っています。市販のヨーグルトの乳酸菌、パン作りに使うドライイーストの酵母菌、納豆菌や光合成細菌などを使って、病気や害虫の被害を受けずに栽培できるか実験していきます。

4月23日(金)に「さわはやふく」が一頭の子牛を出産しました。

出生時の体重は24㎏と小さな子牛でしたが、体重は日に日に増えています。

父は「気高鶴」で肉質に非常に優れていました。子牛も優れた肉質を持つ和牛に成長してくれればと思います。

学校の水田はレンゲが満開です。

ヤギたちも喜んでレンゲを食べていますが、実はレンゲや菜の花を田んぼで栽培しているのは、農薬(除草剤)に頼らない栽培の実験のためです。

田んぼに菜の花やレンゲを栽培するとなぜ水田に雑草が生えないのかを、科学的にデータを取って実証していきたいとプロジェクトに取り組んでいます。

4/23(土)9時半から春の苗物販売を行います。その準備として、3年生が農場にテントを14張り建てました。また、野菜類型の3年生は、Oniビジョンの取材をうけていました。愛情込めて作った野菜苗、草花苗、味噌、卵、ローストチキンなど販売しますので、皆さん買いに来て下さい。

暖かい春の陽気になり、授業でも栽培実習が始まりました。

生物生産科の栽培類型では、トウモロコシの播種を行いました。

種類・品種はスイートコーンのゴールドラッシュです。

7月上旬の収穫を目指して、日々の管理を頑張っています。

春休みを使って、生物生産科の2名の生徒が農業インターンシップに参加しています。

一人は岡山市北区にあるペットショップで、ペット産業について学んでいます。

もう一人は、同じく北区にある動物園で、各種動物の飼育・展示について学んでいます。

二人とも将来の進路決定の一つの指標とすることを目的に積極的にがんばっています。

2月25日、瀬戸内市立長船中学校から依頼のあった「出前授業」に本校教員が講師として参加しました。

生活デザイン科からは小林先生、鈴木先生が「福祉」の専門学習について講義を行いました。テーマは「レッツ コミュニケーション」。人と人とのコミュニケーションの取り方にはさまざまな方法があり、今後いろいろな人と関わり方について、わかりやすい実習を交えて授業行いました。

生物生産科は原先生から「人と動物と関わり」について説明がありました。動物は肉や牛乳などの食料生産以外にも、愛玩動物や動物セラピーの存在で大きな役割があるなど興味ある話がありました。

中学生にとって、高校で学ぶ専門教育についての説明・導入ができた貴重な行事だったと思います。

2月に入り、ヤギの出産が続いています。ヤギは季節繁殖動物(子どもを産む季節が決まっている動物)なので、ちょうどこの時期がお産に当たります。とてもかわいらしい子ヤギが誕生し、農場はにぎやかです。担当の生徒たちは、母ヤギの愛情に負けないくらい、毎日の管理を頑張っています。

毎年好評の生物生産科の味噌。今年も仕込みが無事終了しました。本校で育てた米と地元産の大豆、そして麹(こうじ)菌と塩と水だけでつくる無添加の米味噌です。栽培類型専攻の3年生から2年生、1年生へと、伝統の味が引き継がれました。来年度の10月頃から校内で販売予定です。よろしくお願いいたします。

1月26日に入すうしたヒナをデビーク(断し)しました。初めての体験です。先生の手本を基にヒナの保定をし、デビーカーでくちばしの先のとがった部分を少し焼きます。尻つつきの防止のためです。全部で550羽、「総合実習2時間の間でできるかなぁ。」「痛くないのかなぁ。」かわいそうの気持ちを捨てて頑張りました。何度か経験するごとに上手くなりました。2時間で全部できて達成感一杯です。尻つつきなんかしないで、みんなで大きく育て!!

生物生産科飼育類型の2年生は、肉用若鶏(ブロイラー)の飼育に取り組みました。

昨年の11月11日にヒナを岡山市内の福田種鶏場から導入し、飼育が開始されました。

学校到着後、35℃に保温された部屋に移され、えづけ(飲水、給餌)を行いました。

その後、日常の管理として、エサやり、掃除、ワクチン接種などを行いました。体重測定も毎日行いましたが、その増体量にはビックリ。同じ鶏である採卵鶏(卵を採るための鶏)と比べてみると、驚くほどの差でした。

そして飼育期間が2ヵ月を過ぎ、いよいよ肉として利用するときが迫ってきました。毎日愛情を込めて飼育した鶏たちの命をいただく日が来ました。授業に取り組んだ21名の生徒たちはそれぞれの思いでその実習に臨みました。

「普段何気なく食べている食材がどういう過程で生産され、利用されているのか」、飼育類型でしか学べない「いのちの教育」にふれられたことは私たちの大きな財産になりました。

平成28年1月14日(木) 岡山大学農学部において、作物開花制御学 教授 吉田 裕一 ・ 後藤 丹十郎先生を講師として、園芸学について学習しました。バイオテクノロジーを活用して植物を生産する研究について、園芸科学科2年生2名・1年生3名と生物生産科1年生1名が参加し、高校では学べない高度な農学技術に携わることができました。この体験を今後の学習に生かしていこうと思います。