牛舎で本年の安全祈願を行いました。これに当たって、備前の田倉牛神社の御守護と備前焼の置物をお供えしました。生徒もウシも怪我なく、安全に牛舎での学習が行えますように・・・。

牛舎で本年の安全祈願を行いました。これに当たって、備前の田倉牛神社の御守護と備前焼の置物をお供えしました。生徒もウシも怪我なく、安全に牛舎での学習が行えますように・・・。

12月25・26日に、生物生産科2年生(8名)と園芸科学科2年生(3名)の生徒が小型車両系建設機械の資格取得に挑戦しました。キャタピラー教習所の方の指導のもと、学科講習と実技講習を受講しました。

写真の機械は、地面を掘ったり整地したりする建設機械で、工事現場でよく見かける小型のショベルカーです。 実技講習では、初めて操作する機械に戸惑いや不安がありましたが、慣れてくると上手に掘削作業や整地作業ができるようになりました。無事に資格を取得することができるかな?

取れる資格はたくさん取って、進路の幅を広げよう!!

今日は、肥育牛の体重測定の日です。本校で生まれておよそ2年と5か月の間、飼養管理してきました。生まれた時の体重は30kg程でしたが、今日の体重測定では700kgを超えていました。つまり、約900日で670kg体重が増え、計算すると1日当たり約750gずつ体重が増えたことになります。

来月に出荷を控えているので、枝肉でどれ位の成績が残せるのか楽しみです。

ウシを繋ぐための技術を身に付けるためにロープワークに取り組みました。課題は「男結び」、「頭絡(とうらく)の装着」、「繋留(けいりゅう)」です。男結びは、鼻環とロープを結ぶのによく使われる結び方です。頭絡というのは、鼻環をつけていない子牛などを繋留するために頭部に装着するロープのことです。写真では紫色のものです。最後の繋留とは、柵などにウシを繋ぐことです。

今回は1、2年生合同実習でしたので、先輩が後輩に教えてあげながら技術の習得に取り組みました。「男結び」、「頭絡の装着」、「繋留」は、ウシを飼うために必要なロープワークの基礎です。しっかりと身に付けてほしいです。

☆おまけ

ロープワークの練習をしていると、肥育牛の牛房から2頭の肥育牛が興味津々な様子でこちらを見ていました。かわいいですね♥

牛肉は「枝肉格付け」と呼ばれる基準で評価されています。例えば、「A5ランク」といった感じで誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。消費者にとっては分かりやすい基準で、購入する際の指標になると思います。

一方、生産者からするとブランドや売却価格に直結するため、一番の関心事です。しかし、この枝肉の格付けというのはウシを屠畜して枝肉にしてみないとわかりません・・・。もし、生きている間に肉の様子を確かめることができたら…。 この課題を解決する技術として登場したのが、「エコー検査」を使った評価方法です。これを使うことで、ロースの大きさや霜降りの入り具合、余分な脂肪の厚さなどを推定することができます。

今回、2頭の肥育牛を測定し、比較しました。この2頭は、来年の1月に開催される「和牛甲子園」の出品候補牛で、この度の測定でより良好な枝肉成績を残す可能性がある肥育牛を選定することができました。

測定をするに当たって岡山県農林水産総合センター畜産研究所の職員の方からご指導をいただきました。この場をお借りして御礼を申し上げます。

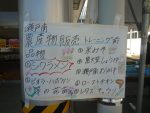

12月18日(水)。「おかき戦隊 瀬戸なんじゃ~」のメンバー4名が、「瀬戸南おかき」4種類と黒大豆で作った醤油「瀬戸南醤油」を高島屋さんで販売しました。今回の販売は、赤磐市の洋ナシ「パスクラサン」のPRのために赤磐市職員さんと果樹類型の3年生が一緒に行う販売会にコラボしたものです。

「味噌」「パクチー」「柚子胡椒」「瀬戸南醤油」おかきの試食を勧めながら商品の説明を行いました。おかきの歌を口ずさみながら楽しい販売会となりました。

「瀬戸南おかき」と「瀬戸南醤油」は、今月22日(日)まで高島屋の地下2階の食品売り場で販売してもらっています。是非、お買い求めください。

①牛体測定 子牛の発育状態をチェックするために牛体測定を行いました。今回は備前県民局とJAの職員の方に測定していただきました。牛体測定をしていただくだけでなく、関係機関の職員の方から話をしていただき、学びを深める機会となりました。この測定結果は今後の飼養管理の改善に役立てたいと思います。

②飼料給与(ヤギ) 本校ではヤギの飼育にも取り組んでいます。写真は、濃厚飼料を給与している様子です。飼料を報酬として給与することで、足の周りを回る芸を仕込もうとしているところです。ちなみにこのヤギは今年の4月に生まれたヤギで、飼料を与えている生徒が分娩を介助してくれました。非常に微笑ましい風景でした。

東備畜産研究会の先進地視察に同行し、笠岡市のベイファームの希望園にお邪魔させていただきました。県下最大級の牧場で、大規模な畜産経営を実際に見学さていただくことができました。その中でもローターパーラーは圧巻でした。一度に80頭近いホルスタインの搾乳がズムーズに行われる様子は、飼養管理をされている方の努力や工夫が感じられる場面でした。

また、飼養管理上の工夫だけでなく、オゾン発生装置や大量に発生する糞尿を処理するための堆肥場など今日の畜産が抱える課題の解決に向けて積極的に取り組まれていました。未来の畜産業を担う生徒達にとって非常に有意義な視察となりました。

終わりになりましたが、今回の視察に当たって、視察の場を提供してくださいました有限会社希望園の皆様、視察の機会を提供してくださいました東備畜産研究会の皆様、そして、視察に当たって準備をしてくださいました備前県民局の農産物生産課の皆様に御礼を申し上げます。

12月12日と13日に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」が、瀬戸南おかきと、栽培から仕込み・完成まで約3年かかった瀬戸南醤油(黒大豆醤油)を天満屋で販売しました。

朝、店内で職員さんの朝礼に参加し、販売する商品についての説明を行いました。おかきは、「味噌」「パクチー」「瀬戸南醤油」「柚子胡椒」の4種類を販売しました。生徒は試食を勧め、商品の説明をしながら接客を行いました。「瀬戸南おかきの歌」を流しながら、にぎやかな販売になりました。

来週の12月18日(水)には、高島屋で12時から2時まで販売会を行います。こちらにも是非いらしてください。

12月9日(月)。特別講演としてJTB中国四国のエグゼクティブプロデューサー兼岡山県教育委員会留学コーディネーターの田村秀昭先生をお招きし、「世界と闘う日本の農業」と題して、生物生産科と園芸科学科の1年生に講演をしていただきました。スマート農業や6次産業化の話にとどまらず、インバウンドや外国人旅行者のデータを示しつつ、農業の可能性について熱く語っていただきました。普段の農業生産の講演とは異なり、たくさんの発見や驚き、気づきがあり、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

12月3日(火)、生物生産科1年生40名が、8月に種をまいて育てたハクサイを収穫しました。 大きく育ったハクサイはとてもしっかりと葉が巻いており、通常のハクサイの2倍ほどまでに育ったことをみんなで喜びました。収穫したハクサイは持ち帰り、家族に品種や栽培の仕方を説明してから食べてもらいます。

11月30日(土)。学科説明会、生デフェス★2019、そして瀬戸南市。半日に3つのイベントを同時開催しました。

今年最後の瀬戸南市は晴天にも恵まれ、延べ人数125人という大イベントになりました。 「新鮮なレタス、キュウリ、餅米、味噌、おかき、黒豆醤油、ローストチキンは軽減税率のレジへ。シクラメンを始めとする草花は、新税率のレジにお並びください。では、思う存分、瀬戸南高校の空気を吸ってお買い物をお楽しみください。」と、園芸科学科3年草花類型長の景山くんの元気なあいさつで始まりました。 地域の方や懐かしい卒業生との再会も有り、あっという間の2時間でした。

今年1年、大変お世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

11月18日・25日、3年生の「農業機械」選択者がトラクターの運転実習を行いました。 栽培類型の生徒は、普段から水田などのほ場で乗り慣れているため、なかなかの運転操作でした。得意な人が苦手な人に「そこで少し右にハンドルを切る」「そこでクラッチを戻しながら曲がる」など、教え合う様子も見られました。 今回はグランドの堅い土の上で運転しましたが、水田の中では操作がもっと難しいので、まだまだ練習が必要です。

11月22日(金)、生物生産科2年生が校外研修を行いました。岡山種雄牛センターでは、牛の種牛を見学し、採精の作業を見させていただきました。ひるぜんジャージーランドでは、牛乳加工場を見学し、ヨーグルトやチーズなどの製造工場の見学を行いました。中国四国酪農大学校では、ホルスタインの搾乳や飼育管理について学びました。いずれも学校ではできない貴重な体験で、自分たちのこれからの学習の取り組みに生かしていきたいです。

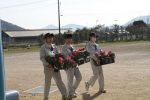

11月21日(木)、岡山県立興陽高等学校で第62回学校農業クラブ岡山県大会が行われました。本校からは、農業クラブ役員と今年の農業クラブ各競技で入賞した生徒25名が参加しました。また、最優秀賞を受賞しているプロジェクト発表の「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」と意見発表の平山さんが模範発表を行いました。その後授賞式が行われ、賞状とカップが授与されました。閉会式では、瀬戸南高校と真庭高校が次期事務局校となるため、瀬戸南高校農業クラブ会長の松岡さんが挨拶をして、県連旗を引継ぎました。 来年度は、農業クラブの運営を瀬戸南高校挙げて頑張っていきましょう。

11月16日(土)、第48回シクラメン祭を開催しました。江尻レストパークでの開催は、今年で4年目になります。園芸科学科3年の景山くん(高陽中出身)の挨拶の後、この日のために準備してきたシクラメンや草花苗、野菜、ローストチキンなどの販売を行いました。約千人のお客様が来場され、園芸科学科3年の岸本さん(上道中出身)の挨拶で終了しました。

来年もよろしくお願いいたします。

11月7日(木)、2年生の総合実習で子牛の引き運動を行いました。引き運動は、子牛に運動させることで身体の成長と食欲を促進させます。ちょっとした飼養管理ですが、積み重ねが良い牛を作ることを学ぶ機会になりました。

農業機械・圃場の準備ができたら、次は機械収穫です。まずは、ロールベーラーの働きを簡単に説明しました。ロールベーラーの前面下部には、ピックと呼ばれる装置があります。これが、地面の稲わらを拾い上げます。拾い上げられた稲わらは、本体内部のローラーにより圧縮され、円筒形に成型されます。成型された稲わらは、一定の大きさになるとセンサーが検知して解けないようにネットで包まれて、本体後部から排出されます。

生徒にとって農業機械の実習は初めてではありませんが、ロールベーラーはロータリー(土を耕耘する作業機)よりもずっと大きい作業機です。どの生徒も真剣に実習に取り組んでいました。

出来上がった稲わらロールには、貝を宿主にした寄生虫がいる可能性があるので、死滅するまでの数か月間は飼料として使わずに、ビニールハウスで保管します。

今回の実習が「耕畜連携」や「循環型農業」、「安全な農業機械の利用」を考える機会となってくれたら幸いです。

機械の準備ができたら、次は圃場の準備です。稲刈りの時に束にした稲わらは、立てて干しています。1つ1つ立てるのは大変ですが、よく乾かしておかないと保管中にカビが生えてしまうので大切な工程です。ロールベーラーで効率よく収穫するために、今日は事前に干しておいたこの稲わらを直線上に並べ変えました。これで農業機械、圃場の準備が完了しました。

具体的な機械収穫の実習内容については「その3」で紹介します。

11月6日(水)。稲刈りが終わり、その副産物として稲わらが発生します。本校では、稲わらを収穫して和牛の飼料として利用しています。ウシが稲わらを食べ、消化された牛糞を堆肥化し、水田や牧草地の肥料として利用しています。いわゆる「耕畜連携の循環型農業」です。

今日は、「農業機械を用いて稲わらを収穫する」ことをテーマに実習を行いました。 この実習で使用した農業機械は、トラクタとロールベーラーです。ロールベーラーとは、牧草などを円筒形に圧縮、成型する作業機です。まずは、この作業機をトラクタに装着するところから実習を始めました。最初に、3点リンク装置でトラクタと作業機を装着します。次に、PTO軸にユニバーサルジョイントを取り付けて、トラクタから動力を取り出せるようにします。最後に、今回使用しているロールベーラーは電子制御されているので、プラグを差し、農業機械の準備は終了です。

次の圃場の準備は「その2」で紹介します。