7月22日(水)に生物生産科と園芸科学科の3年生合計104名が「農業技術検定上級」を受検しました。この検定は、高校3年間の学習成果を「検定」によって確認を行うことや、取得した基礎的な技術および応用的な技術を一層深めることを目的として行われています。 筆記試験による「雑草の種類鑑定と防除」や「野菜栽培計画の作成」、実技試験による「牛の審査」など、各科、各類型で3年間学習した専門知識・技術を発揮しました。

7月22日(水)に生物生産科と園芸科学科の3年生合計104名が「農業技術検定上級」を受検しました。この検定は、高校3年間の学習成果を「検定」によって確認を行うことや、取得した基礎的な技術および応用的な技術を一層深めることを目的として行われています。 筆記試験による「雑草の種類鑑定と防除」や「野菜栽培計画の作成」、実技試験による「牛の審査」など、各科、各類型で3年間学習した専門知識・技術を発揮しました。

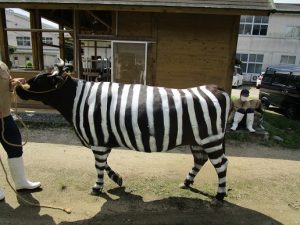

本校に新しく「シマウマ」が仲間入り・・・・したわけではありません。残念ながらウシです。

3年生の「課題研究」でサシバエ対策の方法の一つとして、ウシをシマウマカラーにペイントしました。名付けて「シマウシ」!!!この時期はアブやサシバエなどの吸血昆虫がウシに飛来し、吸血してしまいます。それによってウシもストレスを感じ、エサの食べる量が減るなど悪影響があり、その対策として実施してみました。 海外や愛知県の農業総合試験場では実際に研究が行わるようです。

※牛体に害のない塗料を使っています。

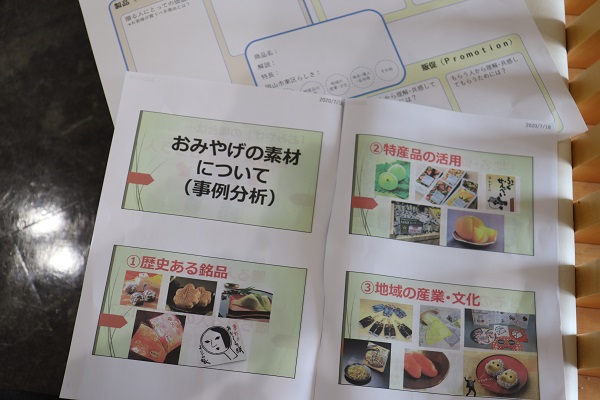

7月18日(土)に生物生産科3年生の3名が山陽新聞本社で開催された、おみやげ開発プロジェクトに参加しました。 岡山を代表するようなお土産を東区から生み出そうというプロジェクトに、東にある高校4校10チームが参加してセミナー・ワークショップが行われました。 瀬戸南おかきを開発してきたノウハウを生かし、岡山らしいお土産を作ろうと今回エントリーして参加しました。10チームで企画、商品化へ向けて活動していき、2月にはグランプリが選ばれる予定です。 セミナーでは、岡山ではどのようなお土産が売れているのかや、どのようなことに着眼していけばよいかなど、開発のヒントになる話を聞くことができました。

今週は本校に2頭、新たな仲間が加わりました!

14日(火)には、「さざなみ」号が出産しました。14時頃出産しましたが、残念ながら警報による臨時休校で生徒は立ち会う ことができませんでした。

16日(木)には、「はなはなてる」号が出産しました。7時頃に出産しました。今回は朝でしたが、ヤギの管理をしていた飼育同好会の3人が立ち会い、分娩介助を行いました。命の誕生に立ち会うことができ、今後の飼育管理に精が出るのではないでしょうか!

今後も出産ラッシュが続きます。あくまでも予定日ですが、7月26日(日)、8月4日(火)にも分娩が控えています。

7月6日に生物生産科3年生が七夕飾りを作りました。新型コロナウイルスの影響で学校生活が今までのように過ごせない中、クラスの文化委員が「思い出になることをしよう」と呼びかけて実施しました。短冊に進学や就職の合格祈願や、部活動での最後の試合の思い、クラスみんなが希望の進路を実現できるようにと願いを短冊に書きました。 LHRでは体育委員が中心となって体育祭の出場種目決めを行いました。3年生にとって思い出になる行事になることを祈っています。

6月25日。生物生産科3年栽培類型20名が「グリーンライフ」の授業の中ででソーセージを作りました。この授業は農村生活を体験したりスローフード活動を行ったりしています。前回は豆乳でプリンや充填豆腐を作りましたが、今回は家庭で作れる方法でソーセージを作りました。 搾り袋を利用して、人工腸に香辛料などで味付けしたミンチ肉を詰めました。70℃で40分ボイルした後に軽く焼いて試食をしました。最後に味や作業工程についての感想や改善点についてまとめました。初めての体験活動でうまくいかないこともあり、ドキドキしながら完成させ楽しく学べました。

6月17日。生物生産科栽培類型3年生が令和2年度の田植えを開始しました。 この日は4号田(60a)に、成苗まで育苗した「にこまる」の苗植付けを行いました。成苗という苗の種類は、岡山県のメーカーみのる産業(株)が開発したポット育苗システムで育苗します。 田植えの手順は、まず、苗代から苗箱を田んぼまで運びます。次に田植え機に苗箱をセットします。そして、田植え機を操作しまっすぐに植え付けていきます。初めて操作する田植え機に緊張した面持ちの生徒もいましたが、無事に1枚目の田んぼの田植えが終了しました。明日は3号田(50a)、「きぬむすめ」成苗の田植えです。明日もがんばります。

6月17日。生物生産科栽培類型3年生が田植え前の代かきを行いました。 代かきの目的は、耕うん後の田に水を入れ、土を細かく砕き、田面を平らにすることです。 今年は代かき専用の作業機「ドライブハロー」を導入しました。トラクタに標準で装備されているロータリより砕土・撹拌能力に優れ、田土をより細かく砕き田面を平らにできます。これにより、均一な田植えを実現できます。機械操作に慣れた3年生が丁寧に代かきを行いました。これからおいしいお米をつくるために田植えをがんばります。

6月12日。生物生産科2年生の「畜産」の実習において、新型コロナウイルス感染症の休校期間中から練習してきた「ロープワーク」の練習成果を確認しました。実際にウシの鼻先を「男結び」でつなぎ、ウシを散歩させました。つながれて運動するのが初めてのウシもいましたが、10分ほどで”人牛一体”の関係(右上写真)にまでなりました。その後、柵に保定して毛ブラシで牛体のブラッシングをしました。練習したロープワークはほどけることなく、技術の習得を実感できました。

6月16日。生物生産科2年生の生物活用の授業で、ヒナのワクチン接種を行いました。今回接種したのは鶏痘(FP)ワクチンです。前回のILTワクチンは目薬のように眼にワクチンを投与する点眼方式でしたが、今日は穿刺(せんし)という方式でワクチンを投与しました。 穿刺法とはワクチンを鶏の翼膜(写真1:赤三角部分)に穿刺し、投与するやり方で、穿刺部位の皮膚でワクチンウイルスを増やし、免疫を付けさせます。生徒の皆さんはかわいそうという気持ちになりつつも、鶏が伝染病にかからないためだとしっかりと理解し、実習を行うことができました。

作業でのポイント

① 翼膜(写真1:赤三角部分)付近の羽を取り除き、穿刺する際にワクチンが羽毛につかないように注意する。

② 穿刺する際に針が血管に打ち込まないようにする。

③ ペアで作業する場合、自分と相手に刺さないように注意する。

芒種の時候を迎え、田植えの時期が近づいてきました。6月10日生物生産科栽培類型3年生が田植え前の田植え機の点検・整備を行いました。 今日は稚苗用田植え機のエンジンやミッションのオイル量、植付け部の動作確認を行いました。エンジンオイルの汚れを確認したので交換を行いました。ミッションオイルも規定量より減っていたので継ぎ足し、植付け部のグリスアップを行いました。 きちんと整備できたので、再来週からエンジン全開で田植え実習をがんばります!

6月8日、生物生産科2年生20人がジャガイモの収穫を行いました。品種はデジマです。 2月20日(木)に定植したたねイモが大きく成長し、収穫期を迎えました。地中のイモを傷つけないように、剣先スコップで株の周りを掘り起こして収穫をします。暑い中でしたが、協力して取り組むことができました。今年の出来栄えは・・・、小粒のものが多く、収穫量も少なかったです。また来年の作付けを頑張ろと思います。

6月9日(火)。今日は卵の日です。「卵」という漢字が「69」の数字に似ていることと、夏前に卵を食べて体力増進を図ってほしいという願いとかが込められているそうです。

さて本日、生物生産科2年の「生物活用」の授業で、鶏伝染性咽頭気管支炎(以下ILT)ワクチンを点眼しました。ILTは届出伝染病に指定されており、感染して重症化すると異常な呼吸音となり、血痰で窒息死する場合があります。そのため、ワクチンを点眼し、免疫を補強する必要があるのです。

4月14日に入すうした際は体重35g前後でしたが、今では平均700g前後としっかり成長しています。2年生は1年生の実習で一度、点眼をした経験があるため、その経験を活かし、集中して取り組むことができました。466羽の点眼を90分程で終えることができました。そして、暑い中での実習でしたが、久しぶりに触れ合うヒナの可愛さに癒されていました。残りの時間は、ワクチンの解説と、次回の実習で行う鶏痘(FP)ワクチン投与の説明を受け、学びのある実習となりました。

6月2日の朝、いつものように牛舎に向かうと新しい瀬戸南家族が誕生していました。 28kgの雄牛でした。6月1日から学校が再開されましたが、生徒の成長とともに、この仔牛も大きく成長してほしいと思います。

6月1日(月)。快晴の中、生物生産科一年生は新品の実習服に着替え、初めての「総合実習」を行いました。ウシとニワトリの2グループに分かれて実習を行いました。生徒にとっては初めての体験がたくさんありましたが、真剣に取り組むことができました。

ニワトリグループは、鶏舎の入り方や、実際に卵を集める集卵(しゅうらん)作業、割れている卵の見極め方等について説明を受けました。実際に新しい卵と古い卵のゆでたまごを使って、どちらの殻が剥きやすいか、しっかり考え、日常生活のちょっとした豆知識も得ることができ、非常に深い学びとなりました。

~ちょこっと豆知識~

ゆでたまごは、新鮮な卵より、古い卵の殻のほうが剥きやすいです。それは、新しい卵の白身に炭酸ガスが多く含まれていて、茹でたときに薄皮が圧着するので、剥きにくくなります。逆に、古い卵はその炭酸ガスが抜け、卵と殻の間に隙間ができ剥きやすくなります。

5月28日(木)。本日は、2年生の登校日でした。健康観察の後、課題を提出し、HR後に約1時間程度「総合実習」の補充を行いました。約1か月ぶりの実習でしたが、作業内容を思い出しながら、真剣に取り組むことができました。 新型コロナウイルス感染症の対策として、実習前には使用する道具やドアノブ等を消毒し、熱中症に十分配慮してマスクを着用。実習の際も密接にならないよう、常に間隔をとって作業に取り組みました。

慣れない実習に戸惑いながらも、さすが2年生!しっかり順応し、楽しみながら学び、汗を流すことができました。

5月21日晴天の中、水稲の苗を作る苗代(なわしろ)づくりを行いました。新型コロナウイルス感染症の影響で、本来生徒が実習で学ぶこの作業を、教員のみで対応せざるをえないため、非常に大変です。しかし、体育科の先生方をはじめ、作物担当以外の農業科の先生も一丸となって作業を行ったため、無事に完成することができました。 苗代をつくる際に使用した均平機(きんぺいき)は地元の農家さんからお借りしたもので、きれいな苗代をつくることができました。

苗代(なわしろ)とは、イネの苗を田植えが、できるくらいまで大きくする場所のことを指します。ちなみに本校は、移植栽培のため、この苗代でしっかりと育苗してから田植えを行います。

本日、大すう舎に引っ越したヒナ達にワクチンを投与しました。ワクチンの投与方法は「飲水(いんすい)」です。飲水とは読んで字のごとく、乾燥ワクチンを水に溶かして一緒に飲ませるという方法です。その際、すべてのヒナにしっかり投与できるように、あらかじめ断水をしておきます。

今回投与したワクチンは「IBDワクチン」です。鶏伝染性ファブリキウス嚢病に効果があります。この病気は、届出伝染病に指定されており、ヒナの時期に発生しやすいとされています。もしこの病気にかかってしまうと、急に元気がなくなり、白色や緑色の下痢を起こし、最悪の場合死んでしまうため、しっかりとワクチンを投与し、免疫をつけさせる必要があります。

~ちょこっと雑学~

今回飲水に使用した水は、一夜汲み置きしたものです。各家庭の蛇口からでる水道水の遊離残留塩素濃度は、1リットル当たり0.1mg(0.1ppm)以上の濃度を保持することが義務づけられているため、塩素を含んでいます。そのため、カルキ抜きをしたものを使用します。

5月11日(月)に、ヒナ(採卵鶏:ボリスブラウン)を育成舎から、大すう舎へ移動させました。新型コロナウイルス感染症の影響で休校が続き、生徒のみなさんがいないため、教員のみで管理を行いました。作物担当教員をはじめ、普通科担当の教員、合計6人もの先生方がお手伝いにきてくださいました。助っ人に来てくださったおかげで、約30分で作業も完了し、ヒナの可愛さに日々の仕事の疲れを忘れ、大すう舎が温かい雰囲気に包まれました。ヒナの管理を通して瀬戸南家族が、より団結したように感じます。 ヒナがはじめて学校にきた、4月14日(火)の時は体重が平均35gで、とても小さかったですが、27日齢となり、体重も約10倍の350g。中足骨長もしっかり伸び、バタリーの天井に頭がつきはじめていました。幼ビナから中ビナへと成長した彼女らはようやく広い大すう舎へ移動でき、とても喜んでいる様子でした。

本日、臨時休校で生徒の皆さんがいないため、教員のみでボリスブラウンのヒナ約460羽分の点眼ワクチン接種を行いました。頼もしい助っ人として、家庭科の先生も手伝いに来てくださり、予定よりも、早く終わることができました。ありがとうございました!! ちなみに、今回点眼したワクチンのNB(ポールバックコンビ)は、ニューカッスル病及び鶏伝染性気管支炎の予防に効果があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、大変な今こそ教員同士の助け合いが重要であり、力を合わせる時だと感じました。