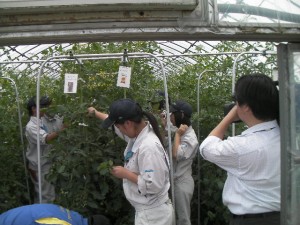

7月23日より農業インターンシップが始まりました。将来農業分野への進路を考えている生徒が先進農家を訪問して農業について学びます。写真は、雨よけハウスの遮光ネットを設置している様子、小松菜の収穫をしている様子、メロンの摘花をしている様子です。生徒達は、一緒に作業をしながら様々なことを学んでいました。夏休みに5日、9月10月に2回程度農家を訪問して研修を続けます。暑さに負けず頑張れ!

setomina01 のすべての投稿

農業クラブ 測量競技大会に向けて猛練習

1年生の夏休み補習始まる。

農業クラブ 情報処理競技で優秀賞!

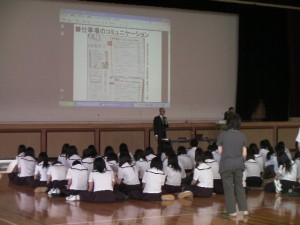

7月23日に新見高校で行われた農業クラブ情報処理競技に、生物生産科1年 越智のぞみさん(山南中学校卒業)と園芸科学科2年生 大生真奈美さん(操山中学校卒業)の2名が出場し、優秀賞を受賞しました。情報処理競技では、制限時間内(60分間)に文書作成とデータ処理の正確さを競います。各農業高校の代表選手約14名が参加する中で2位、3位と上位の素晴らしい成績でした。

掃除に学んで、トイレと心をきれいにしました

モモの収穫がはじまりました。

備前陣太鼓の勇壮な演奏!

7月20日、Panasonicフェスティバル2012にて備前陣太鼓の演奏を行いました。演奏曲目は、「風」と「備前陣太鼓」の2曲です。瀬戸南高校の生徒4名は、馬場先生、深井先生、社会人メンバーと呼吸を合わせての演奏です。切れのよい所作とズシンと響く太鼓の音に、会場一杯のお客様の目と耳は釘付けになっていました。

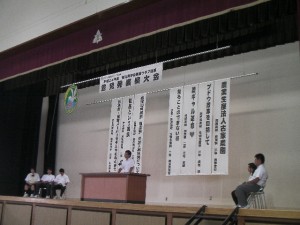

農業クラブ 意見発表県大会で素晴らしい成果!

農業インターンシップ 農業大学校1年生からアドバイスを受ける。

7月18日、この夏に農業インターンシップに参加予定の3年生4名は、農業大学校を訪問し、農業大学校1年生4名から農家での体験実習をする場合の心構えについてのアドバイスをいただきました。参加してくださった農業大学校の生徒は、全員瀬戸南高校を昨年度卒業した先輩ということもあり、とても丁寧に農業大学校入学後に農家研修で学んだ事や感じた事、心がけなければならないことを教えてくれました。特にメモを取ることの大切さ、積極的に学ぶ姿勢を持って参加すること、素直に学ぶこと、分からないことがあればしっかりと聞いて確認し、思い込みで判断しないことなど大変参考になりました。◆農業インターンシップとは、将来農業分野に進路を考えている生徒が、農家にて就業体験を行う取り組みで、夏休み期間中に5日間、9月以降平日に2日間行います。それぞれが希望する作目について勉強します。今回は、土壌分析をテーマに分析装置を持参して土について学びます。この取り組みは、農家の選定や研修前指導について岡山県農業大学校の協力をいただいて実現しました。夏の研修の様子については、またお伝えします。

7月18日、この夏に農業インターンシップに参加予定の3年生4名は、農業大学校を訪問し、農業大学校1年生4名から農家での体験実習をする場合の心構えについてのアドバイスをいただきました。参加してくださった農業大学校の生徒は、全員瀬戸南高校を昨年度卒業した先輩ということもあり、とても丁寧に農業大学校入学後に農家研修で学んだ事や感じた事、心がけなければならないことを教えてくれました。特にメモを取ることの大切さ、積極的に学ぶ姿勢を持って参加すること、素直に学ぶこと、分からないことがあればしっかりと聞いて確認し、思い込みで判断しないことなど大変参考になりました。◆農業インターンシップとは、将来農業分野に進路を考えている生徒が、農家にて就業体験を行う取り組みで、夏休み期間中に5日間、9月以降平日に2日間行います。それぞれが希望する作目について勉強します。今回は、土壌分析をテーマに分析装置を持参して土について学びます。この取り組みは、農家の選定や研修前指導について岡山県農業大学校の協力をいただいて実現しました。夏の研修の様子については、またお伝えします。

インターンシップ マナー講座

東備支援学校との交流会

ハンドマッサージの実習

農業鑑定競技校内大会の様子

サニーサイドコンサート

農業クラブ プロジェクト発表県大会の結果

6月27日、岡山県学校農業クラブ連盟 プロジェクト発表県大会が久世高校で行われました。本校からは、以下の2題の発表を行いました。学校に戻ってからの報告会では、日頃取り組んでいる研究をまとめてしっかりと発表できたという達成感、これからの取り組むべき課題について立ち向かわなければというやる気、後輩へこの研究を受け継ぐんだという3年生としての思いが、生徒達から伝わってきました。

◆生物生産科飼育類型の発表 タイトル「新しい瀬戸南の味を求めて ~廃鶏肉を蘇らせよう~」

発表者 3年 八田 綾(備前中出身)、重松季咲良(赤坂中出身) 、小池夕貴子(日生中出身)、古賀千夏(高陽中出身) 結果3位

廃鶏肉を活用した紅白チキンソーセージへの取り組み ヘルシーで人気があります。更に食味の改善を図っていきます。学校の食味試験を教職員は、楽しみにしております。

◆園芸科学科草花類型の発表 タイトル「もっともっとシクラメン ~地域に拡げようシクラメンの輪パート3」

発表者 3年 小林貴洋(西大寺中出身)、飯田裕加里(桜が丘中出身)、鶴峯沙也加(備前中出身)、岡崎さやか(旭東中出身)、馬場有加里(旭東中出身)、山口亜衣(富山中出身) 結果2位(優秀賞)

原種シクラメンにこだわった様々な取り組み、品種育成がアカデミックで楽しみです。シクラメン検定もシクラメンにこだわった学校ならではの全国初の取り組みです。