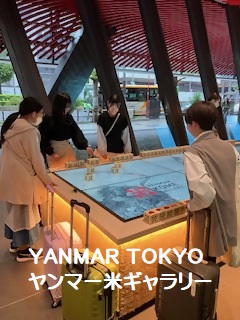

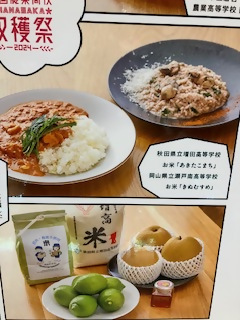

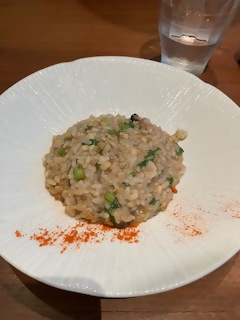

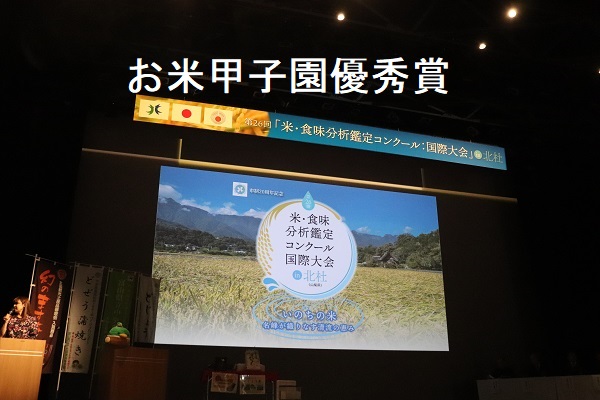

11月2日。「全国農業高校HANASAKA収穫祭」に参加のおかき戦隊瀨戸なんじゃ~のメンバー4名が、ヤンマーマルシェが運営するイタリアンレストラン「ASTERISCO(アステリスコ)」に招待されました。これは、農業高校生が作った食材を使った全国農業高校HANASAKA収穫祭コラボコースメニューに本校生物生産科の肥料・農薬不使用で栽培した「きぬむすめ」が使用されることになったためです。 東京のイタリアンレストランで、自分たちが栽培したお米が、おしゃれでとても美味しい料理になったことにとても感激しました。多くの農業高校がお米を作っているなかで選んでいただけたことはとても名誉で、今まで栽培研究や取り組み発表などで情報発信した成果だと思います。