12月7日。

今日は、生徒会・農業クラブ・家庭クラブの役員選挙が行われました。選挙管理委員会で準備を行い、演説と投票が行われました。本校のリーダーたちの熱い想いを、オンラインで伝えました。

12月7日。

今日は、生徒会・農業クラブ・家庭クラブの役員選挙が行われました。選挙管理委員会で準備を行い、演説と投票が行われました。本校のリーダーたちの熱い想いを、オンラインで伝えました。

12月6日。

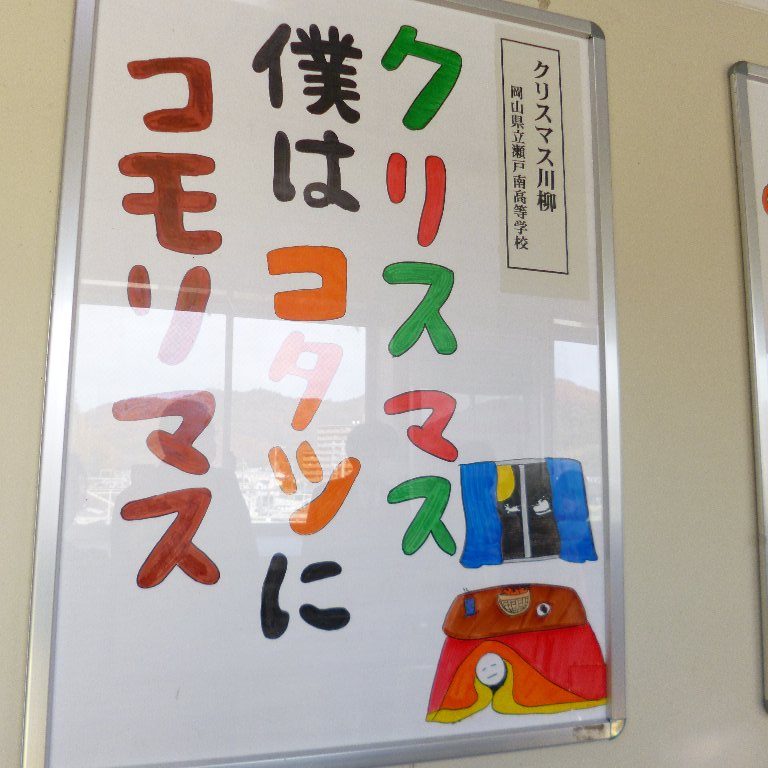

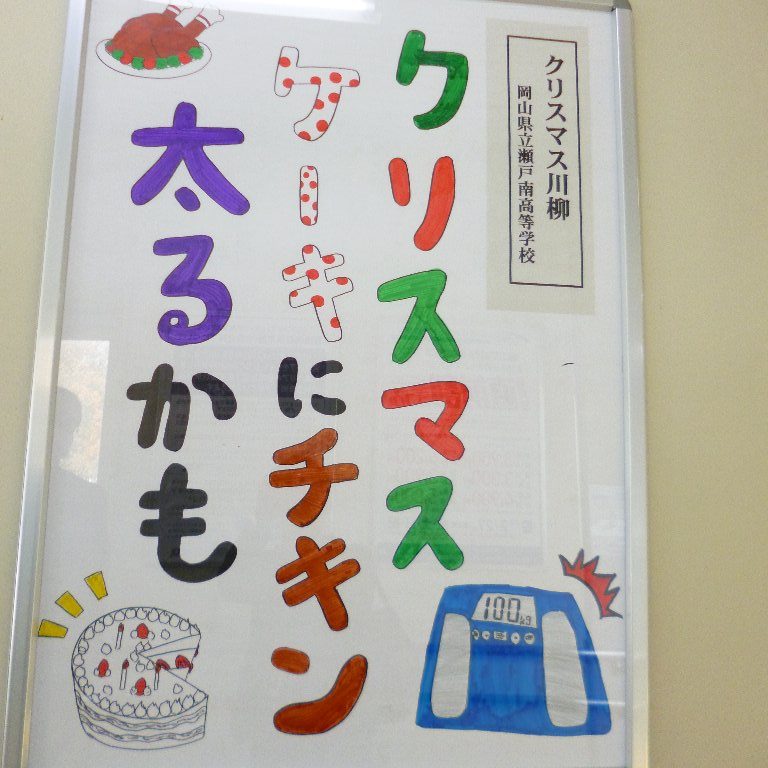

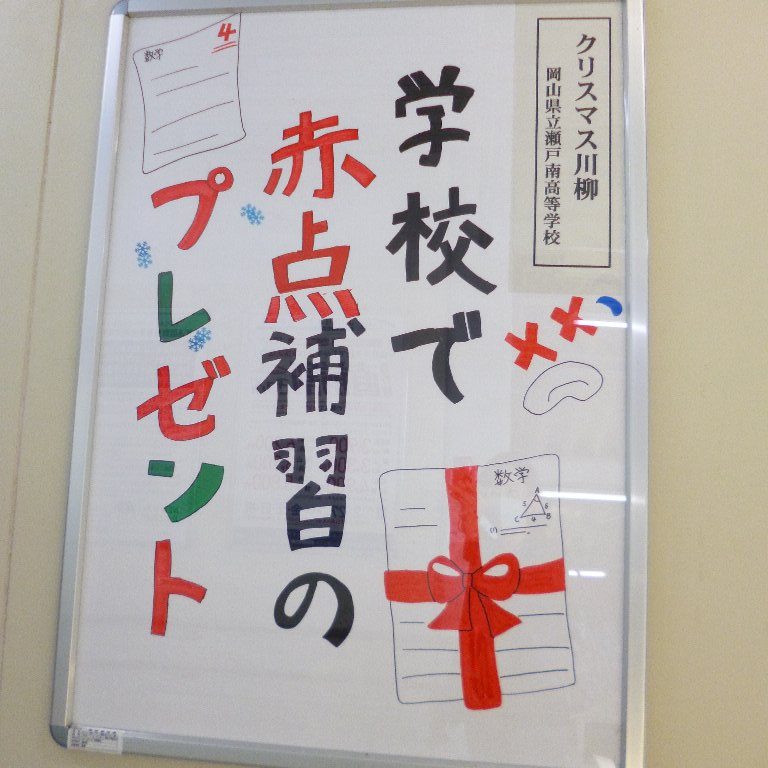

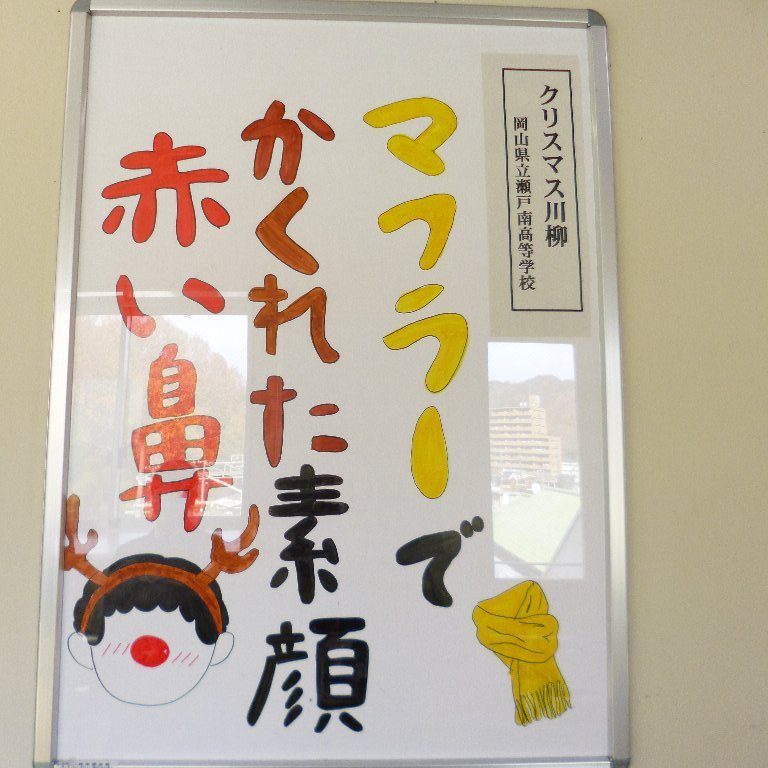

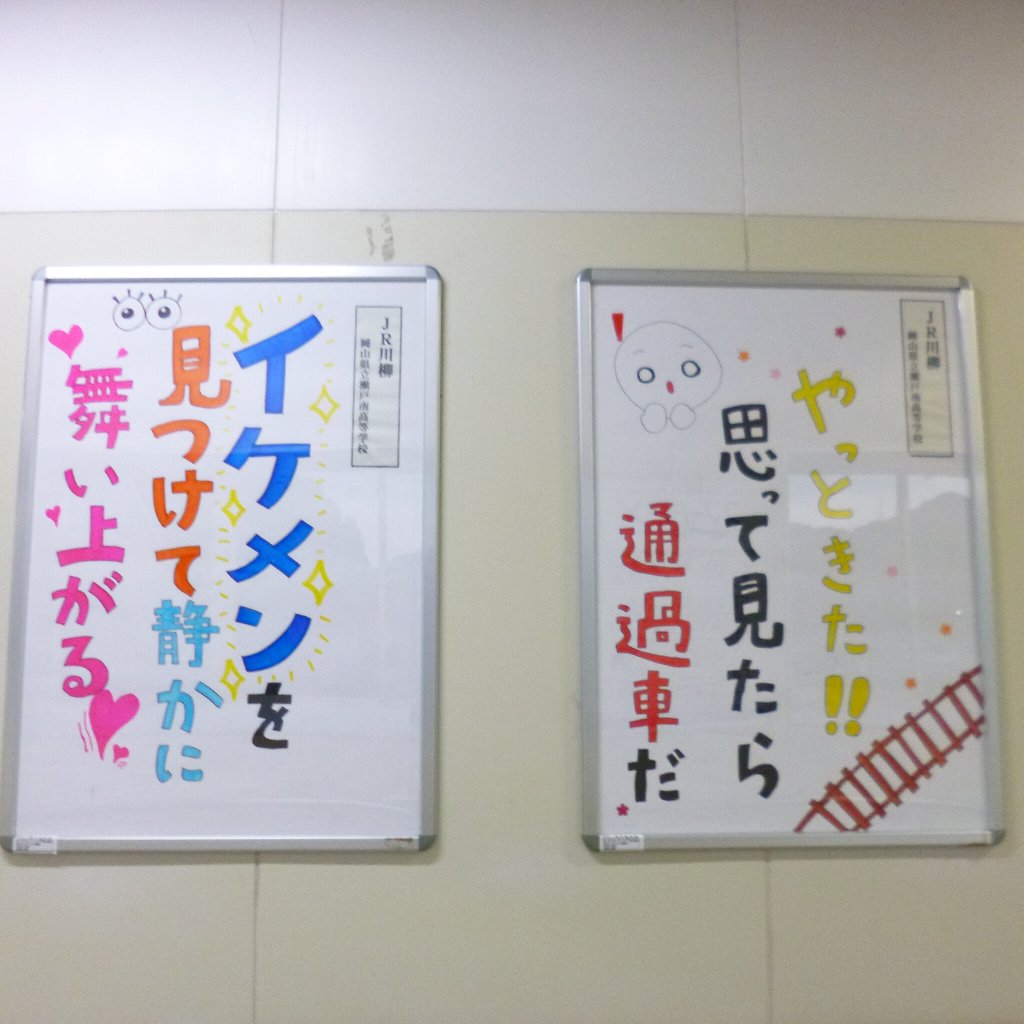

川柳委員会では、瀬戸駅コラボ企画の「クリスマス川柳」のポスターを作成し、瀬戸駅に掲示に行きました。ぜひ足を運んでみてください。

12月7日。

本校生徒の努力の結果です。誉れです。お近くを通られた際は、ぜひご覧ください。

12月8日。

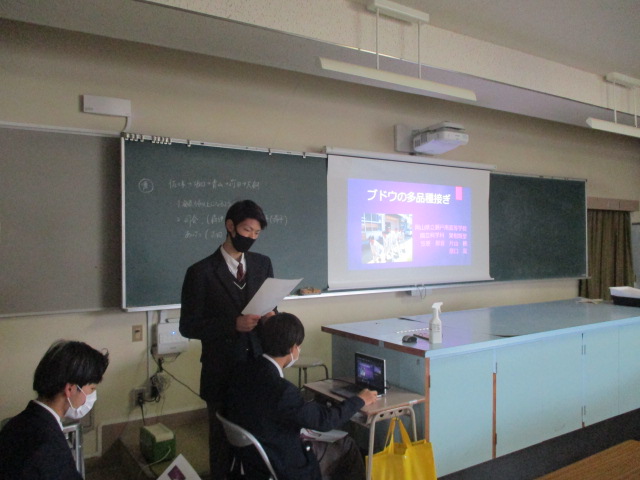

園芸科学科果樹類型3年「課題研究」では、1月に行われる「課題研究発表会」のリハーサルを行いました。個人・グループで行ってきた研究の成果発表です。質疑応答の練習も行いました。

12月3日。

学期末考査も終わり、以前から企画していた外部より依頼されていた肥料の比較試験栽培を始めました。肥料は岡山市から頂いたものです。容器はワグネルポットを使い、野菜は栽培期間の短いコマツナを使用しました。これから、定期的に観察を続けたいと思います。

12月7日。

期末考査が終わりました。 廃材を利用し、校内に「止まれ」の標識を設置しました。

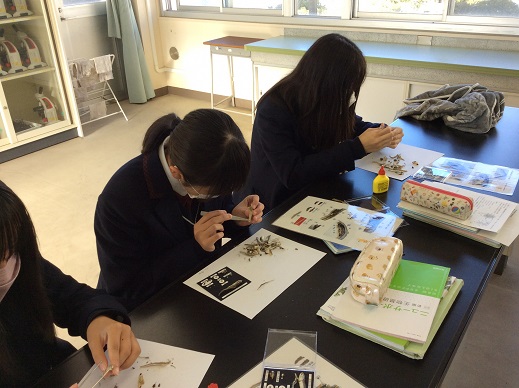

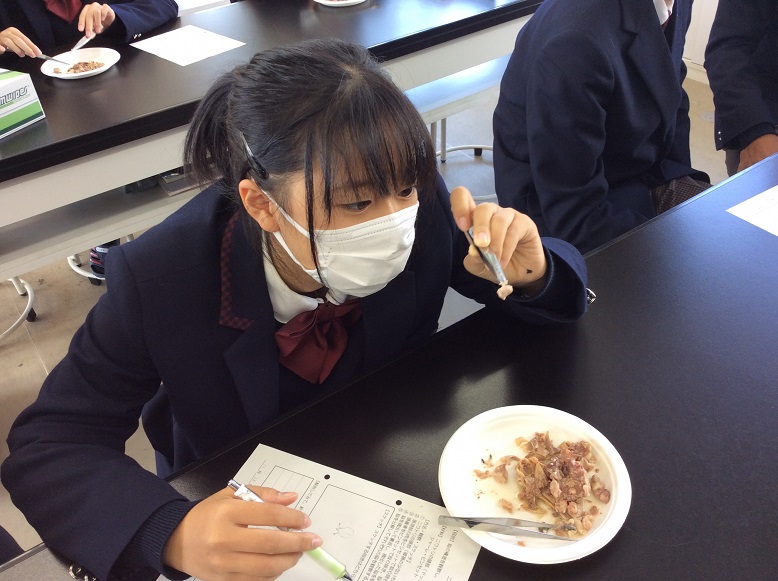

「生物基礎」の授業で【煮干しの標本】を作製しました。

煮干し(カタクチイワシ)を題材に、ヒレやエラ、内臓などの身体のつくりを学習したあと、実際に解剖して観察しました。

きれいにパーツを並べ、フロッピーディスクのケースを使って標本を完成させました。

ぜひインテリアとして飾ってほしいと思います(笑)

11月18日。

園芸科学科草花類型2年生の「課題研究」で、近隣コミニティーの方と「寄せ植え交流」を行いました。今回は、ビオラ、ハボタン、シクラメン、カールーナ、タイムなどを使って、寄せ植えを作りました。開会のあいさつの後、花の説明、そして、6つの班に分かれて寄せ植えを作りました。緊張しましたが、とても楽しく交流が出来ました。

11月10日。

園芸科学科草花類型3年の「生物活用」で、江西小学校2年生との交流がありました。小学校に出向き、花壇にビオラやハボタンを一緒に植えました。4つのグループに分かれ、紙芝居を作って、植え方やポイントなどを説明しました。小学生も一生懸命聞いてくれたので、スムーズにそして楽しく、きれいなな花壇ができ上がりました。

11月12日。

園芸科学科果樹類型3年生が、課題研究で赤磐市由津里にあるパスクラサン農家の収穫に参加しました。西洋ナシで、収穫後の追熟が必要なパスクラサン。クリーミーな味わいで岡山でも数件の農家しか栽培されていない「幻のナシ」です。 このパスクラサンをPRしたいと本校生徒が取り組んでいます。 当日は、報道や新聞社の方も来られていました。 果樹園だよりvol.112「パスクラサン収穫実習」

11月22日。

ビワは、11~12月にかけて開花し、果実が越冬する珍しい果樹です。農場の片隅で、開花を確認しました。しかし、-3℃以下になると果実が傷む特徴があります。

11月15日。

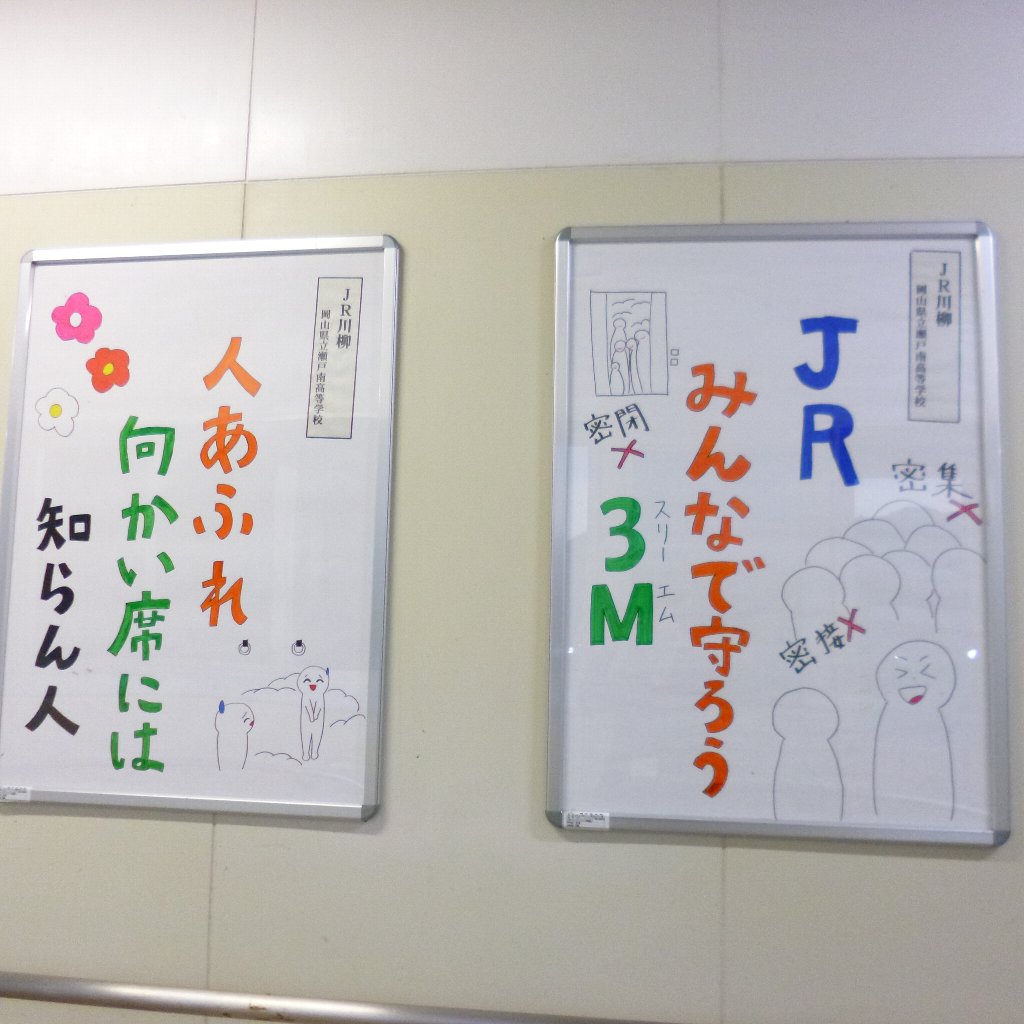

川柳委員会では、瀬戸駅コラボ企画で「JR川柳」のポスターを作成し、瀬戸駅に掲示に行きました。ぜひ足を運んでみてください。

11月18日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が、「課題研究」で栽培学習を行っている「ダイコン」の収穫が本番を迎えました。ダイコンの抜き取りから洗浄、ヒゲ根とりなどの出荷調整を丁寧に行いました。

「科学と人間生活」の授業でニワトリの脳を観察しました。

材料はホームセンターなどでドッグフードとして売られている缶詰を使用しました。

観察しながらスケッチも行い、我々ヒトの脳や眼球などと共通している点や違っている点を確認しました。

実際に観察することでより印象に残る授業になったと思います。

11月17日。

農場の片隅で、ツバキのつぼみを確認しました。11月も後半に入り、季節の移ろいを感じさせます。

11月16日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生の「課題研究」で栽培している、秋野菜の収穫が本番を迎えています。

11月17日。

園芸科学科果樹類型3年「総合実習」では、草払い機の使い方の学習を行いました。実際に土手で、安全を確認しながら操作を行いました。

11月17日。

園芸科学科果樹類型3年「総合実習」では、マスカットオブアレキサンドリアのハウスの「強制落葉」を行いました。

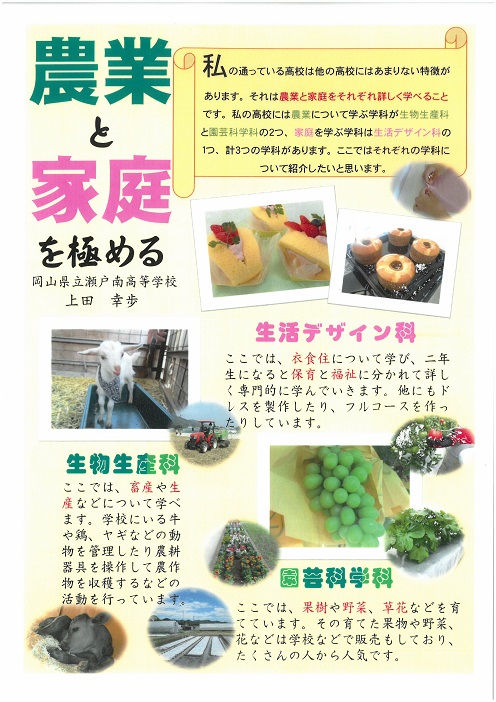

日本情報処理検定協会主催の文書デザインコンテストに応募した作品のうち、生活デザイン科3年生2名の作品が入賞しました。今年度のテーマは「学び舎(まなびや)」です。応募総数1480作品の中から、上位39作品に選出されました。上位入賞はできませんでしたが、レイアウトや配置など勉強になりました。

11月15日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が、「総合実習」と「課題研究」でプロジェクト学習を行っている。ダイコン栽培で、「岐根」で珍しい形のダイコンを収穫することができました。「岐根」の原因は、土中の石の影響や未熟な有機物、濃厚な肥料、センチュウなどによっておこる生理障害です。