今年は暖冬で、ブドウの樹の休眠が心配な今日この頃です。

1月17日(金)、1年生の総合実習でブラックビートのせん定を行いました。せん定ばさみで慎重に枝を切り落とし、芽を一つ残してせん定しました。その後、切り口に殺菌剤を塗布しました。せん定枝は、農業残渣として燃やされる状況にありますが、何か活用できないかと考えているところです。

今年は暖冬で、ブドウの樹の休眠が心配な今日この頃です。

1月17日(金)、1年生の総合実習でブラックビートのせん定を行いました。せん定ばさみで慎重に枝を切り落とし、芽を一つ残してせん定しました。その後、切り口に殺菌剤を塗布しました。せん定枝は、農業残渣として燃やされる状況にありますが、何か活用できないかと考えているところです。

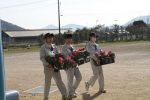

草花類型2年生と草花類型1年生が、3月1日の卒業式に向けて生花のコサージ作製の練習を開始しました。本番で使用するコサージは2月28日に完成させますが、それぞれのパーツ作りの練習です。 フォーカルポイントに使うシンビジウムなどのラン、フォーカルポイントを引き立てる脇役のマスフラワーとしてのスプレーカーネーション、空間を埋めるフィラフラワーとしてのカスミソウ、葉ものとしてのレザーファン。それぞれの役割とワイヤリング、テーピングの方法を理解しました。また、出来上がりを見て、触って、確かめました。 今回は前半のランだけを練習しましたが、次回からスピードを上げていきます。そして、過去の先輩達がとっても苦労した「リボンワーク」もやっていきます。頑張っていきましょう!

1月15日(水)。園芸科学科3年生が果樹・野菜・草花の3類型に分かれ、課題研究発表会を2年生を前にして3会場でそれぞれ行いました。3年生が1年間に渡り、計画、栽培、調査、分析、考察を行った課題研究。努力の結晶が伝わるようにプレゼンテーションも作ってきました。2年生からの鋭い質問に動揺することもありましたが、全員が無事に堂々と発表できました。3年生のみなさん、お疲れさまでした。

2年生のみなさん、来年の課題は見つかりましたか? 早めに取り掛かって、さらに良い課題研究発表会にしていきましょう!

12月25・26日に、生物生産科2年生(8名)と園芸科学科2年生(3名)の生徒が小型車両系建設機械の資格取得に挑戦しました。キャタピラー教習所の方の指導のもと、学科講習と実技講習を受講しました。

写真の機械は、地面を掘ったり整地したりする建設機械で、工事現場でよく見かける小型のショベルカーです。 実技講習では、初めて操作する機械に戸惑いや不安がありましたが、慣れてくると上手に掘削作業や整地作業ができるようになりました。無事に資格を取得することができるかな?

取れる資格はたくさん取って、進路の幅を広げよう!!

12月23日(月)。パスクラサンの研究を2年生が引き継ぎ、新たなプロジェクトがスタートしました。果樹類型の生徒4名が新商品の開発を目指します。 今日は、規格外のパスクラサンをいただきに福島さんのもとへうかがいました。いろいろなお話をうかがうことができた上に、試食までさせて頂きました。

また、赤坂の直売所にも足を運び、市場調査も行いました。生徒の瞳が輝いていました。

12月18日(水)。園芸科学科果樹類型3年生のパスクラ研究班が、岡山高島屋さんでパスクラサンの販売実習を行いました。福島農園から仕入れたパスクラサンを、特設ブースで試食していただきながらPRしました。多くの方々に興味を持っていただき、私たちのこれまでの取組が報われたような気持ちになりました。生産者の福島さん夫妻も来店され、記念撮影も行いました。

来年度も、この取組を後輩たちが引き継ぎ、新たなプロジェクトを立ち上げてもらいたいと思いました。

なお、この様子が12月19日の山陽新聞の岡山市版に掲載されました。

園芸科学科草花類型の3年生が、今年行った課題研究のまとめを行っています。報告書とプレゼンテーションの作成で、パソコンと格闘中です・・・。

1月14日には、後輩の前で発表をします。がんばれ~。

12月17日(火)。「平成から令和のシクラメンを咲かそう」と開講した本年度のシクラメン講座も、いよいよ5回目の最終回となりました。あいにくの雨模様でしたが、受講生の方々もほぼ全員ご参加くださいました。

今日は、皆さんのシクラメンの管理方法についての情報交換がメインで行われました。夏の高温対策に悩まされ、毎年の気候の変動に対応することができずに株を枯らしてしまった方が多かったです。特に、水のやり過ぎなどが多かったように思います。 そこで提案したのが、底面給水鉢の底皿を外した管理方法でした。この方法だと底皿がないために潅水に注意が払われます。また水が多すぎても、下の皿がないために余分な水が抜け、意外と元気な状態をキープできるという長所があります。

また、夏越しをしていく中で失敗?してしまった株も、手入れをすることで球根から植物の生命力のすごさを感じることができる、シクラメンの「コーデックス」について勉強しました。これは、シクラメンがきれいな塊根植物であり、球根から葉柄(葉の茎)や花梗(花の茎)が生えるところを見て、わび・さびを感じることが最近ブームになっているものです。紹介後は、実際に植え込みをして、きれいに仕上げました。

受講生の皆様、1年間お世話になり、ありがとうございました。来年もシクラメン講座を行う予定ですので、よろしくお願いいたします。

12月12日(木)。2年生B組の草花類型の生徒で、草花ハウスのビニルの貼り替えをしました。まずは屋根の部分、つまの部分、巻き上げの部分、そしてすその部分を気をつけて外しました。その後、真新しいビニルをみんなで貼り替えました。

今日は天気もよく、集中して楽しくできました。しわもなく貼れ、巻き上げもきれいに仕上げられました。お疲れ様でした。

12月11日(水)。園芸科学科果樹類型3年生のパスクラサン研究班が、生産者の福島さんのお宅にうかがい、追熟の様子を観察させていただきました。果実は小さなものから順番に追熟が進み、ギフト用として箱詰めされていました。また、試食もさせていただき、ついに初めてパスクラサンを食べることができました! とてもクリーミーで甘く、リンゴとバナナを掛け合わせたような味でした!!

来週の18日から岡山高島屋さんで販売実習をさせていただく予定となっています。ここまで多くの方々のサポートがあり、たくさんのことを勉強することができました。感謝しかありません。ありがとうございました。

なお、この様子が読売新聞に掲載されました。

12月9日(月)。今日は、園芸科学科果樹園芸類型の2年生全員で農業大学校を訪問し、果樹に関するプロジェクト研究の内容及び成果について、先輩方から直接説明をしていただきました。また、ほ場見学もさせていただき、モモやブドウ以外の話もうかがうことができました。

地域の果樹園芸に関して、たくさんの知識を得ることができました。また、来年度の「課題研究」のテーマ設定や研究の進め方について、大いに参考となりました。ありがとうございました。

12月9日(月)。特別講演としてJTB中国四国のエグゼクティブプロデューサー兼岡山県教育委員会留学コーディネーターの田村秀昭先生をお招きし、「世界と闘う日本の農業」と題して、生物生産科と園芸科学科の1年生に講演をしていただきました。スマート農業や6次産業化の話にとどまらず、インバウンドや外国人旅行者のデータを示しつつ、農業の可能性について熱く語っていただきました。普段の農業生産の講演とは異なり、たくさんの発見や驚き、気づきがあり、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

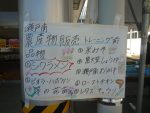

11月30日(土)。学科説明会、生デフェス★2019、そして瀬戸南市。半日に3つのイベントを同時開催しました。

今年最後の瀬戸南市は晴天にも恵まれ、延べ人数125人という大イベントになりました。 「新鮮なレタス、キュウリ、餅米、味噌、おかき、黒豆醤油、ローストチキンは軽減税率のレジへ。シクラメンを始めとする草花は、新税率のレジにお並びください。では、思う存分、瀬戸南高校の空気を吸ってお買い物をお楽しみください。」と、園芸科学科3年草花類型長の景山くんの元気なあいさつで始まりました。 地域の方や懐かしい卒業生との再会も有り、あっという間の2時間でした。

今年1年、大変お世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

11月27日(水)。風の無い穏やかな天気。3年生の「総合実習」の授業で、ブドウの施設栽培で用いているビニルハウスのプラスチックフィルムの張り替えを行いました。ブドウ栽培では、雨よけをしないと病気が発生します。本校では、ガラス温室とビニルハウスで13品種のブドウを栽培しています。定期的に劣化したプラスチックフィルムを張り替えなければなりませんが、息を合わせて行わないと、フィルムに穴が開いたりしわがよったりします。今回はとてもうまく張り替えができました。3年生、お疲れ様でした。

今後は強制落葉やせん定の実習が待っています。

11月21日(木)。園芸科学科草花類型の2年生が、江尻地区の方と寄せ植えづくりの交流会を行いました。これまで2年生は販売用の寄せ植えをいくつも作り、寄せ植えコンテストにも出場して、そしてシクラメン祭などでも販売活動をしてきました。いよいよその技術を披露する場です。

トラックから荷物を降ろすと、全員であいさつをして、早速開始です。植え方や植物の話をしながら、次第に打ち解け、最後は寄せ植え作品を見ながら管理方法などの会話に花が咲いていました。江尻地区のみなさん、お世話になりました。

11月21日(木)、岡山県立興陽高等学校で第62回学校農業クラブ岡山県大会が行われました。本校からは、農業クラブ役員と今年の農業クラブ各競技で入賞した生徒25名が参加しました。また、最優秀賞を受賞しているプロジェクト発表の「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」と意見発表の平山さんが模範発表を行いました。その後授賞式が行われ、賞状とカップが授与されました。閉会式では、瀬戸南高校と真庭高校が次期事務局校となるため、瀬戸南高校農業クラブ会長の松岡さんが挨拶をして、県連旗を引継ぎました。 来年度は、農業クラブの運営を瀬戸南高校挙げて頑張っていきましょう。

11月20日(水)。園芸科学科草花類型の3年生が、教室前のリボン花壇を秋冬バージョンに植え替えました。事前に元肥を入れ、耕運機を使って耕しました。そして、各自が考えたデザイン画に基づいて、パンジー、ビオラ、ハボタンなどを植え付けていきました。これから寒くなりますが、きっと花が心と体を癒してくれることでしょう。

11月20日(水)。10日前に「食品製造」の授業でドライアイス処理をした「愛宕柿」を真空包装しました。初めに柿の表面の水分や汚れを取り除き、傷んだカキを選別しました。その後、真空包装機を使って真空状態にして包装しました。農産物の加工について、いろいろな方法を学んでいます。先人の知恵のすごさにも感動することがたくさんあります。これからも、農産物の加工について真剣に学んでいきたいと思います。

11月16日(土)、第48回シクラメン祭を開催しました。江尻レストパークでの開催は、今年で4年目になります。園芸科学科3年の景山くん(高陽中出身)の挨拶の後、この日のために準備してきたシクラメンや草花苗、野菜、ローストチキンなどの販売を行いました。約千人のお客様が来場され、園芸科学科3年の岸本さん(上道中出身)の挨拶で終了しました。

来年もよろしくお願いいたします。

11月13日(水)。いよいよパスクラサンの収穫です。春からヒアリングや袋掛けをしてきましたが、待ちに待った収穫となりました。今日はメディアの方やJAの方もたくさん来られました。一つひとつ丁寧に収穫し、コンテナに詰めていきました。12月18日(水)に、追熟した果実を岡山駅前の高島屋さんで販売する予定です。私たちもお手伝いに参加します。