10月28日(月)、生物生産科3年生の農業機械の授業で、コンバインを使った稲刈りとドローンの操作を学習しました。

ドローンの操作は、飛行ルールを確認した後、操縦機の使い方と機体のコンパス校正の仕方を学び、実際に稲刈りの様子を上空から撮影しました。

コンバインでの稲刈りは、運転操作の仕方と曲がり方のポイントを学びながら稲刈りを行いました。5号田、残りあとわずかです。

10月28日(月)、生物生産科3年生の農業機械の授業で、コンバインを使った稲刈りとドローンの操作を学習しました。

ドローンの操作は、飛行ルールを確認した後、操縦機の使い方と機体のコンパス校正の仕方を学び、実際に稲刈りの様子を上空から撮影しました。

コンバインでの稲刈りは、運転操作の仕方と曲がり方のポイントを学びながら稲刈りを行いました。5号田、残りあとわずかです。

10月27日(日)、高梁市成羽町の「成羽祭り」に「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」が参加しました。課題研究の授業で新しく開発した、高梁市吹屋地区の柚子胡椒を使った「柚子胡椒」と真庭市湯原地区のキヨミドリ大豆のきな粉を使った「キヨミドリきな粉」の2種類の新作おかきと、「味噌」「岡山マイルドパクチー」のおかきの、合計4種類を販売しました。

「瀬戸南おかき」の歌をギター演奏に合わせて歌って販売しました。パネルに表示した歌詞を一言ずつ確認している方や、一緒に歌を口ずさむ高校生の集団もいて、楽しく販売することができました。また地域の方と、学校や成羽地域の農業のことなどを話したりして、大変有意義な時間を過ごすことができました。更には、柚子胡椒を生産されている方の販売も手伝わせていただき、貴重な販売会になりました。ありがとうございました。

10月24日(木)。今日は、生物生産科と園芸科学科の1年生、園芸科学科果樹類型の2年生を対象に、林ぶどう研究所の林さんの講演会を開催しました。

「マツコの知らない世界」の番組出演をきっかけに多忙を極めている林さん。本校の生徒のために育種や経営について具体的に話をしてくださいました。また、岡山県やこれからのブドウ生産についてもどうあるべきかを語られ、「目から鱗」がたくさんありました。6次産業化のヒントもくださり、とても有意義な講演会となりました。

10月24日(木)。放課後に畜舎(牛房)の消毒を行いました。水洗いをした後、噴霧器で消毒液を散布し、最後に石灰を床に施して終了です。

この管理は、離乳した複数の子牛を1つの牛房で「群飼」する際に、疾病を予防するために実施するものです。地味な作業ですが、家畜を健康に飼養するためには不可欠な重要な管理作業です。子牛が元気に育つことを祈って、心を込めて行いました。

最近の飼育類型の実習の様子を紹介します。

2年生の総合実習では、母牛の搾乳を行いました。本校では規定の日数が経つと離乳を行います。母牛は乳房が張ったままになってしまうと乳房炎という病気になってしまうこともあるので、予防のために実施します。

3年生の総合実習では、牛体洗浄を行いました。子牛市場に出荷する前に、ウシをきれいにシャンプーで洗浄し、見栄えを良くしてより高値で売却するためです。

大きなウシを相手に大変ですが、楽しみながら学びを深めているようでした。

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

-1-300x225.jpg)

10月22日(火)。即位礼正殿の儀の記念すべき日に和牛の分娩がありました。生まれてきた子牛はオスで、体重は42kgでした。和牛の分娩は、子牛が無事に生まれた後も観察する必要があります。確認事項は大きく分けて2つあります。1つ目は、子牛が立つこと、2つ目は、子牛が母乳を飲むことです。特に2つ目は重要です。子牛が生まれてからすぐに母牛が分泌する初乳には、子牛が先天的に獲得することができない免疫物質が含まれています。しかも.初乳に含有される免疫物質は時間の経過とともに減少していくため、もし母牛が授乳を拒否するようであれば対処しなければなりません。今回はそのようなことはなく、無事に起立し母乳を飲んでいたので安心しました。今後もすくすくと元気に成長してほしいです。

10月17日(木)。消費活動が「モノ消費」から「コト消費」に移り変わったと言われています。本校では、「攻めの農業経営」の一環で、様々な農業経営について学んでいます。今日の2年生農業経営の授業では、稲刈りを終えた水田で「農場アクティビティ」として、生徒達に実際に鬼ごっこをしてもらい、「コト消費」を体感してもらいました。農業の可能性を考える一助となれば幸いです。

10月17日(木)、赤磐市の企画・協力のもと、大阪にあるヤンマー本社の食堂で生物生産科の生徒5名と園芸科学科の生徒8名が販売実習を行いました。生物生産科の生徒は「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」として「瀬戸南おかき」の販売と、先日できたばかりの黒大豆醤油「瀬戸南醤油」の販売を行いました。また園芸科学科の生徒は、低温で長期保存したブドウの販売をしました。

ヤンマーの社員さんたちを前にして、それぞれの活動と商品の説明を行い、おかき戦隊瀬戸南じゃ~はオリジナルソングの「瀬戸南おかき」を演奏して歌い、大変喜んでいただきました。

午後からは、遠隔による機械動作管理システムの指令センターを見学させていただきました。日本中のヤンマーの機械が作動しているかどうかが、リアルタイムで一目見てわかるモニターなど、AIが管理している様子を見て、生徒達も最新の技術に感動していました。 ヤンマーと赤磐市のみなさん、大変お世話になりました。

10月16日(水)、生物生産科3年栽培類型19名と環太平洋大学の留学生23名が稲刈り交流を行いました。6月に一緒に手植えをし、生徒が管理をして育てた稲が黄金色に実り、刈り取り時期を迎えました。ベトナム、中国、タイからの留学生に稲刈りの仕方を説明したのちに、留学生が稲を刈り取り、高校生が結束をしていきました。作業をしながらお互いに趣味の話などして会話が盛り上がっていました。最後にみんなで稲をコンバインまで運び、脱穀作業をして7aの稲刈りが終了しました。

生徒や留学生から、今度は収穫したお米を使った交流がしたいという声が上がるほど楽しいひと時を過ごしました。お疲れ様でした。

10月15日(火)。「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」のメンバーが大型コンバインを操作して、「瀬戸南おかき」の材料となるもち米を収穫しました。コンバインの操作方法を学び、最初は先生についてもらいコツなどを教えてもらいながら練習した後は、一人で操作しました。

作業の様子は、ドローン操作を学んだほかのメンバーが、ドローンを使って画像と動画を撮影しました。今後のDVD作成などに活用したいと思っています。

10月9日(水)、生物生産科栽培類型の3年生19名と江西小学校5年生103名が、本校の3号田で「イネ刈り交流会」を行いました。6月19日に「田植え交流会」で植えた「きぬむすめ」を、本校生徒の指導のもと刈り取りしました。3株1束にして、束が集まったらコンバインで脱穀しました。収穫したお米は、乾燥・もみすり・精白を行い、12月にお米パーティーにてみんなでいっしょに食べる予定です。

交流後、コンバインで仕上げ刈りを行いました。10月7日から開始した「きぬむすめ」の刈り取りが本日で終了しました。あと3品種です。どんどん刈っていくぞ!

10月4日(金)。先月もろみを搾って寝かせた黒大豆醤油の澱が沈み終わったので、殺菌のための火入れと、ビン詰め作業を笹埜醤油醸造元でおこないました。醤油プロジェクトのメンバーが一ビンずつ手作業で醤油をビンに詰めました。後日、確認作業をしながらラベルを貼れば完成です。1年生の3月に仕込んだ黒大豆醤油が販売できることを生徒たちは楽しみにしています。

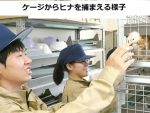

10月2日(水)、生物生産科1年生が3回目のヒナの実習を行いました。産まれてから21日が経ち、体重も約250gと、生まれた時の約7倍に成長しました。成長が進み、現在のケージでは狭くなってしまったため、「大すう室」という大きな部屋にヒナを移動しました。そしてただ移動するだけでなく、水の飲み口に口ばしをあててやり、飲み口を覚えさせる作業も行いました。約470羽を、一羽一羽ていねいに覚えさせました。

ヒナ達も「ケージ」から「大きな部屋」に移動したため、走り回ったり、砂浴びしたりと嬉しそうでした。生徒たちもヒナとふれあい癒されているようでした。

生物生産科の3年生が、瀬戸南醤油の研究を行っています。今回は、黒大豆を仕込んで作ったもろみから醤油を搾ったあとの「搾りかす」の有効利用として、「食べる味噌」と「ふりかけ」を作ってみました。食べる味噌は、豆板醤、ネギ、エノキタケ、しょうが、にんにくなど入れて作りました。ふりかけは、柚子、シソ、鰹節、ゴマなどを混ぜて作りました。

来週は、搾った醤油の火入れ、ビン詰めをおこない、「瀬戸南醤油」が完成します。

生徒の感想

○食べる味噌はピリ辛な仕上がりになり、「ごはんと食べると美味しい!」と好評でした。

○先生方からは、「もう少し砂糖が多くてもいい」「水あめを入れてみたら?」というアドバイスを頂きました。次の機会に試したいと思います。

○搾りかすを利用して、ダイコンなどの漬物も作成してみたい。

9月24日(火)、生物生産科1年生が2回目のヒナの実習を行いました。前回から1週間が経ち、体重が更に2倍にも成長したヒナを見て、驚いている様子でした。

今回は「ワクチン接種」を行いました。ワクチン接種には様々な方法がありますが、今回は「点眼法」という方法で行いました。「点眼法」とは、人間でいう目薬を差すように行う方法です。

初めてのワクチン接種ということで、やり損じがあるといけないので、緊張感をもって全員が取り組むことができました。また、生徒同士でヒナの持ち方を教え合うなど、良い学習環境が作れているなと感心しました。

9月17日(火)、生物生産科の1年生がヒナと対面しました。初めて見るヒナに感動する生徒や驚く生徒など、反応も様々でした。先週は37~40gだった体重も、1週間で約70gまで成長しました。順調に大きくなっています。

今回は「デビーク」という、ヒナの口ばしを切る作業をしました。ヒナにとってもストレスがかかる作業です。しかし、ニワトリは口ばしでお互いをつつき、傷つけあってしまいます。最悪の場合は死にいたることもあるので、それを防止するために行う作業です。

1年生にとっては初めての管理でしたが、まだまだ慣れない手つきでした。来週はワクチン接種を行います。

9月13日(金)。2年生の「畜産」の授業で、雄子牛の去勢実習を行いました。

肉用牛の雄は、肉質を良くしたり、牛同士の争いを軽減したりする目的で、生後1.5 ~2か月のころに精巣の機能を除去する「去勢」を行います。今まで学習してきたロープによる保定法で牛をつなぎ、メスを使用する観血去勢法を学習しました。ほとんど血を流すことなく、安全に精巣を摘出することができました。お疲れ様でした。

9月になり、生物生産科栽培類型では味噌加工が始まりました。この時期は、1月に学校で生産した米と地元の大豆で仕込んだ味噌を、豆の形状が残らないように味噌くり機(ミンチ機)ですりつぶして、再仕込みをする作業をおこないます。1年生から3年生まで、各学年の総合実習の授業で行っています。 お客さんに販売することを意識して、体調管理、服装、器具の点検、洗浄、安全な作業など、食品製造で必要なチェックをみんなで行い、衛生管理を徹底することを学びます。

再仕込みをして1か月ほど熟成させた味噌は、10月からパック詰めをして、販売をしていきます。 今しばらくお待ちください。

9月11日(水)、本校に鶏のヒナが仲間入りしました。「ボリスブラウン」という品種で、卵を生産することを目的に改良された、赤玉系の卵を産む採卵鶏です。今は生後1~2日のヒナですが、約4か月経つと卵を産み始めます。今は抵抗力が弱いので、一つひとつの管理に細心の注意が必要です。

今日は、生物生産科飼育類型の3年生が、飲水とえづけを行いました。一羽一羽、給水器に顔をつけてやることで、飲み水の在りかを覚えさせることができます。 今回、仲間入りしたヒナについては、主に生物生産科1年生が管理(デビーク、ワクチン接種など)を行っていきます。尊い命です。しっかり管理していきましょう。