生物生産科2年生が、学校で飼育しているウシの糞を発酵させ、堆肥にしたものをマニュアスプレッダ(堆肥散布機)を使って水田に散布しました。トラクタでマニュアスプレッダをけん引し、ギヤを操作したりしながら、水田にまんべんなく堆肥を散布しました。けん引による作業は初めてで、操作の手順や注意点の説明を聞いた後に運転実習を行いました。前進はできても、後進時のハンドル操作がとても難しいため、苦戦する場面もあり緊張感のある実習となりました。

生物生産科2年生が、学校で飼育しているウシの糞を発酵させ、堆肥にしたものをマニュアスプレッダ(堆肥散布機)を使って水田に散布しました。トラクタでマニュアスプレッダをけん引し、ギヤを操作したりしながら、水田にまんべんなく堆肥を散布しました。けん引による作業は初めてで、操作の手順や注意点の説明を聞いた後に運転実習を行いました。前進はできても、後進時のハンドル操作がとても難しいため、苦戦する場面もあり緊張感のある実習となりました。

あけましておめでとうございます。2021年が始まりました。

今年の干支はなんでしょうか。そうです!「丑」です!本校にも約20頭のウシがいますが、今年の主役です。丑年は「先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年」といわれています。

コロナ禍で大変な年明けとなりましたが、生徒の皆さんには、一人ひとり今できることを着実に行い、将来の糧となる一年にしてほしいものと願っています。

1月4日にはさっそく飼料づくりや仔牛の体側などの家畜の管理実習を行いました。

12月24日。

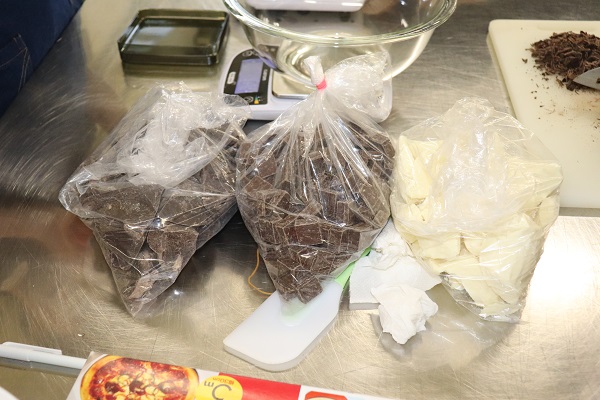

終業式終了後「瀬戸南おかきの新作チョコレート味」の試作を行いました。何度か試作を繰り返す中で、素焼きのものと、味の付いたおかきのどちらがチョコレートとの相性が良いか試すことになりました。ビター、ミルク、ホワイトの3種類の加工用チョコレートを用いて、味付けをしていない素焼きと、味噌味のおかきにチョコレートを付け、味覚調査を行いました。試作を繰り返すのは大変ですが考えがまとまり改善点も見えてくるようになりました。完成するまで試行錯誤を続けます。

頑張れ!おかき戦隊瀬戸南(なん)じゃ~!

12月22日に、生物生産科3年生の栽培類型の生徒(17人)で餅つき体験をしました。「グリーンライフ」の授業では、グリーンツーリズムのように農村体験も農業のありかたの一つとして学んでいます。餅つきを家庭で体験したことのない生徒が多く、文化の一つとして、将来自分の地域の子どもたちに伝えていくことができればと思います。ソーシャルディスタンスにも気を配りながら、3つの班に分かれもちをつき、自分で丸めたもちを最後に試食しました。

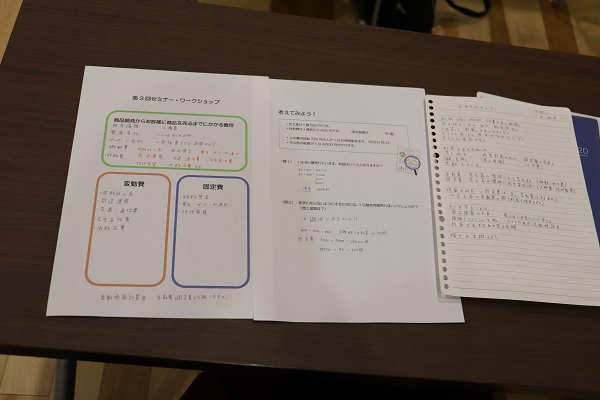

12月20日に、岡山学芸館高校スクールーガーデンで「WE LOVE 東区♥おみやげ開発プロジェクト」の第3回ワークショップ・セミナーがありました。岡山県経営コンサルタント事業協同組合の藤原様より「お土産の相場や見えないところのお金の話」、(株)バイトマークの江草様からは「プレゼンをより良いものにするための伝え方」の講義をしていただきました。参加した「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」の3年生2名は、2月の最終報告会だけではなく、「課題研究」の授業での発表や進学先で大変役に立つと話しをしていました。

12月16日。

岡山高島屋地下2階の岡山特産物販売ブースで、瀬戸南おかきの販売を行いました。10時から12時までの短い時間帯でしたが、校外での販売はお客様の反応が直に伝わり商品開発における良い刺激となりました。しばらく店頭に「瀬戸南おかき」の味噌味、パクチー(サラダ風味)味、柚子胡椒味の3種類がありますので、岡山高島屋においでの際はぜひご覧ください。

12月16日(水)。

畜産の実習において、12月18日(金)真庭市の全農岡山県本部家畜市場で行われる子ウシのセリに出す去勢牛の出荷準備をしました。

授業の中で体格を測定したり、ブラッシングなどの手入れをしたりしてきたウシの出荷準備です。冬毛で長くなった部分を整え、お湯で温めたタオルで体全体を拭きました。時折涙を流すので愛情をこめて、最後の手入れをしました。

瀬戸南高校生物生産科ではアダプト事業に取り組んでおり、学校の農場横を流れる砂川の土手の草刈りを年間を通じて行っています。草刈り機の操作方法や危険性の説明、安全な距離を意識した作業手順などを学んでから草刈り作業をしています。保護メガネの着用など身を守る服装や、道路際には教員が立ち人や車の通行がないことを確認しながら作業に取り組んでいます。川土手の草が刈られすっきりとしました。

12月10日に、生物生産科1年生が「農業と環境」の授業で育てたダイコン「三太郎」を収穫しました。大きく育ったダイコンを見てびっくり。抜いてまたびっくり。三太郎は大きくなっても中が空洞になる「す入り」がしにくい品種です。1人4本を収穫して持ち帰りました。

11月27日(金)新たな「瀬戸南家族」が誕生しました。元気な男の子です。 16時頃から産気づき、17時過ぎに無事、自然分娩で誕生しました。放課後だったこともあり、生徒数名が立ち会うことができました。分娩の痛みで苦しむ母牛の姿、目の前で誕生する命を生徒たちは真剣なまなざしで見ていました。 今年はもう1頭、分娩予定です!

無事生まれてきますように!!

11月28日に、総社市の農マル園芸吉備路店で行われた岡山県農業女子プロジェクトの「GoTo農業!子どもの農業体験キャラバン」に「おかき戦隊」のメンバーが参加し、「瀬戸南おかき」の販売を行いました。農業女子のメンバーの農産物や、加工品の販売会に参加し「瀬戸南おかき」の販売を行いました。岡山県内で活躍されている女性農業者の方々と活動でき、地域の農産物や、様々なアイデアで作られた加工品を見ることができ貴重な体験ができました。

課題研究の授業で、見ためは悪いですが味に問題のない「紫斑病」になったダイズを、有効に活用しようとテーマを決め、納豆づくりに挑戦しました。身近な道具で作れるように工夫をしました。圧力なべで30分ほど熱を加え、ダイズが熱いうちに市販の納豆を種菌として数粒入れました。ペットボトルを湯たんぽ代わりにして、保温のために発泡スチロール箱に入れ2日間置きました。納豆臭は結構きつかったですが、しっかりと糸を引く美味しい納豆に仕上がっていました。みんなでお昼の弁当と一緒に美味しく食べました。

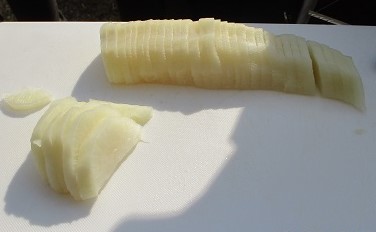

3年生の課題研究の授業で、形の悪いダイコンを利用して漬物づくりをしました。ダイコンは皮をむき、塩漬けに1日したあと、酢と砂糖を入れて2日間本漬けをしました。干して、しなびたダイコンでも、水がたくさん出てきました。そして、歯切れのよい美味しい漬物になりました。授業で試食アンケートをして、昼食でもクラスみんなで弁当と一緒に試食をしました。

WE LOVE 東区 ♥ おみやげ開発プロジェクトに参加している「おかき戦隊瀬戸南じゃ~」のメンバー3年2名と1年4名が、チョコおかきの試作に取り組みました。今まで市販のチョコレートを使って試作をしていましたが、ヒルゼンミルキーさんより業務用チョコレートをいただいて試作を行いました。今まで試作した中で一番良い出来になり、みんな喜びました。次回は、味のついていないおかきに、チョコレートを付けて試作をしたいと計画を練っています。何回も試作を重ねて、自分たちの味を作っていきたいと思います。

3年の「グリーンライフ」の授業で、規格外のサツマイモを使った「サツマイモまん」を作りました。先週の授業で、いくつかの試作品の中で商品化できると判断したものを、放課後に試作を繰り返し改良を加えました。サツマイモ餡の量を増やしたり、酵母の種類を変えたりしました。

小麦粉を練って発酵させたものを均等にちぎり、平たく伸ばして餡を包みました。2次発酵させたものを蒸気窯で蒸し、包装ました。昼休みに出来立てを販売し好評でした。

11月に毎日のように、秋野菜の収穫が行われています。今日は2年生で「野菜」の授業で育てたキャベツとブロッコリーの収穫を始めました。株を包丁で切り、持ち帰った後余分な葉や汚れを取り除き、製品として販売できるようにきれいにする「出荷調整」という作業を学びました。収穫した野菜は放課後生徒や、保護者向けに販売実習をしました。

11月になり大豆も葉がすっかり枯れさやも茶色くなり収穫の時期を迎えました。3年生の「作物」の授業で、多収量栽培に挑戦しているダイズを1年生が「総合実習」の授業で植木ばさみで刈り取り、畑に立て(島立て)乾燥させました。そして、さやを振るとカラカラと音がするようになったので3年の「課題研究」の授業で足踏み脱穀機を使い脱穀を行いました。そして、「作物」の授業で唐箕(とうみ)という道具でからのさやを飛ばし実と分けました。

収穫した大豆は豆腐などに加工する予定です。

生物生産科3年生が「作物」の授業で栽培したサツマイモ(安納芋、ベニハルカ、鳴門金時)の規格外の有効利用として商品開発に挑戦しました。「グリーンライフ」の授業でチームごとに作りたいものを考え、材料や作り方を調べました。サツマイモまん、サツマイモもち、サツマイモジュース、サツマイモプリンを作り試食しました。みんなで評価をした結果、「サツマイモまん」がおいしいということになりました。

11月になり「農業と環境」の授業で学習しているダイコンとハクサイの収穫が始まりました。先週にはダイコンを抜き取り、きれいに洗って販売用と持ち帰り用に分けました。ハクサイは大きく育ち、1株が6㎏を超えるものもありました。販売用と持ち帰り用と収穫しましたが、重くて運ぶのが大変でした。

11月17日。

園芸科学科3年果樹類型「課題研究」地域貢献グループでは、「パスクラサン」の試食をしました。規格外品を2個いただいていたものを通常の温度で追熟させていました。やはり、一定の技術が必要なようで、完全に追熟していませんでした。しかし、ねっとりとした触感と甘さを感じることができました。