5月10日。栽培類型3年生の「総合実習」で種もみの温湯消毒を行いました。種もみの消毒は農薬を使うのが一般的ですが、農薬を使用しない農業を実践するために、温湯消毒を実践しています。60度の温湯に10分間漬けるだけですが、気をつけるポイントを学びながら行いました。いよいよ来週からもみまきが始まります。

カテゴリー別アーカイブ: ①生物生産科

自動操舵走行試験開始!(生物生産科)

5月9日。Pioneer R.Gのメンバーが自動操舵システムで中耕除草機の走行試験を開始しました。走行経路の設定を行い、予備走行試験を行った後、田んぼで走行試験を開始しました。開始直後、傾斜センサーの接続不良による走行不能状態になりました。配線の接続を確認するなどしたら動くようになり、無事走行試験を終えることができました。課題もいくつか発見したので解決に向けて楽しく研究を進めていきます。

活動の様子をインスタグラムで紹介していきます。

瀬南 Insutagram

サツマイモ植えました。(生物生産科)

5月9日、栽培類型3年生の「グリーンライフ」の授業で、サツマイモの苗を植えました。鳴門金時、べにはるか、安納いもの3品種を植えました。「グリーンライフ」の授業では収穫したサツマイモを利用した商品開発(6次産業化)の実践を行う予定です。

自動操舵システムへの除草機データ入力(生物生産科)

5月8日、栽培類型2年生の自動操舵システムを活用した多数回中耕除草による無農薬・無肥料栽培のイネ栽培の研究に取り組んでいるグループのPioneer R.Gが、日立造船の自動操舵システムに、みのる産業製除草機の機械データを入力しました。 人工衛星からデータを受けるアンテナ2つの位置の微調整や、除草機の車輪幅やアンテナと車軸の距離など機械の制御に必要な基本データを計測し、システムに入力しました。 システムと機械の動作をあわせるキャリブレーションも実施しました。次はWifiとつなげて走行試験を行います。

スイカを植えたよ!(生物生産科2年栽培類型)

4月28日に野菜の授業でスイカを植えました。良い苗の選び方や、摘心(茎の先を切る)の仕方、植え方を学びました。浅植えや、植えつけ時に水をやり、しばらくかん水しないことにより、根を深いところに伸ばしていく技術などを学びました。植えつける場所は、先週のうちに穴を掘って堆肥を入れ、味肥え(おいしくなるように)として魚粉を入れて土でふたをした後、黒マルチ(ポリエチレンフィルム)を張りました。植え付け後はキャップをして、わワラで風よけをしました .

スズメバチトラップの作成

生物生産科3年 栽培類型 グリーンライフ

4月25日、「グリーンライフ」の授業でスズメバチトラップを作製しました。この時期、単独で行動している女王バチを捕らえるのが目的です。秋に大きな巣ができ、危険な目に会うことがないようにするためです。発酵臭がするように、酢や、酒粕、ブドウの粒などを混ぜた液をペットボトルで作製したトラップに入れ、スズメバチの通りそうな木陰につるしました。

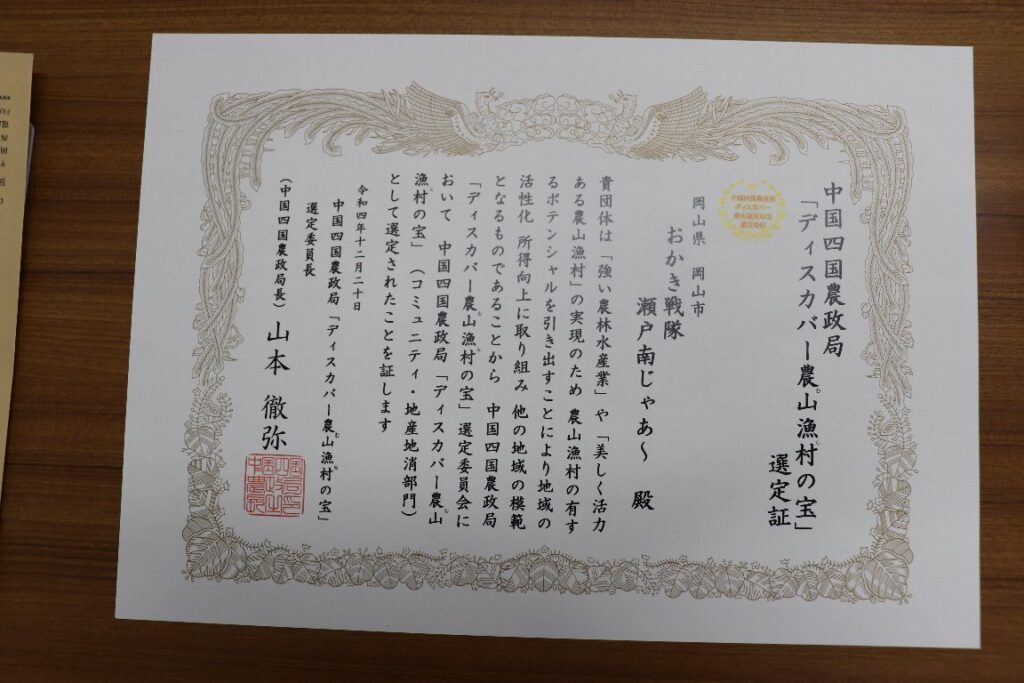

ディスカバー農山漁村の宝選定式(生物生産科)

12月20日。

栽培類型が取り組んでいる”おかき戦隊「瀬戸なんじゃー」”がディスカバー農山漁村の宝(コミュニティ・地産地消部門)に中四国農政局から選定されました。表彰式の後、本校で座談会も行われました。

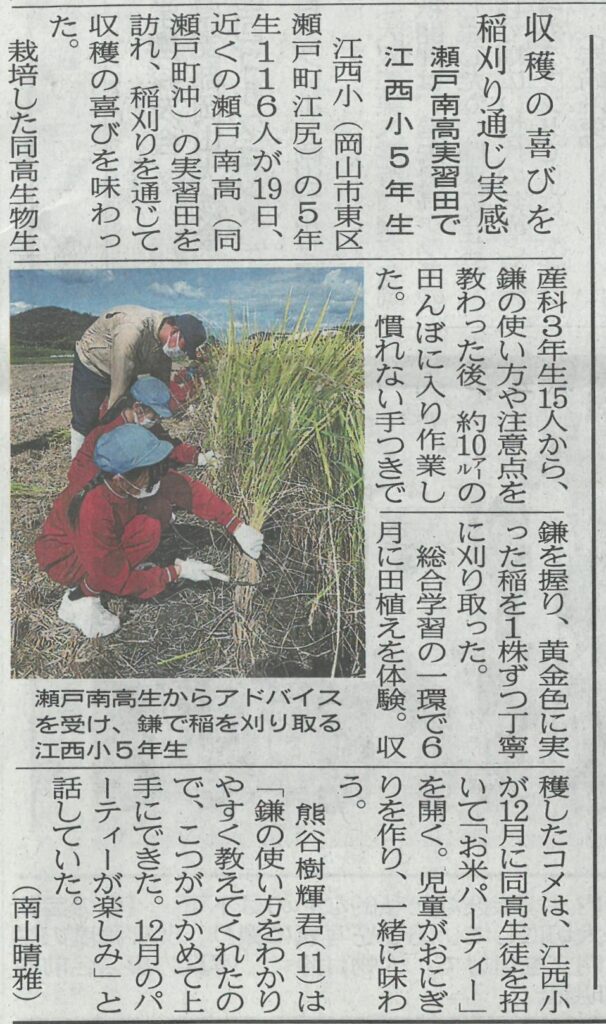

収穫の喜びを 稲刈り通じ実感

山陽新聞 令和4年10月25日(火)掲載

生物生産科 「第5回和牛甲子園へのオンラインでの参加」

1月21日(金)。

生物生産科飼育類型2年生「畜産」の授業で、アグベンチャーラボ(東京大手町)を主会場に35校がオンラインでつながり、午前の取組評価部門の結果発表を視聴しました。第3回大会から3年間、活動を続けてきた3年生3人と一緒に視聴しました。取組評価部門では最優秀賞1点、優秀賞2点、優良賞3点の計6点と、審査員特別賞1校、発表した高校が選ぶ高校牛児特別賞1校が発表されました。本校は、3回目の参加で「審査員特別賞」に選ばれました。3年間の試行錯誤と努力が実った瞬間で、2年生からも歓声が上がりました。審査員長からの講評は第5回和牛甲子園のサイトからYouTubeでも見られるのでご覧ください。

生物生産科 「第5回和牛甲子園へいざ出陣!」

1月18日(火)

生物生産科飼育類型3年生「畜産」の授業で、3年間飼育してきた肥育牛(名号:百合花越)の出荷準備と搬送車への積み込みを行いました。出荷した牛は令和元年10月22日生で26か月間、授業や放課後にブラッシングや運動をさせながら大切に育ててきた牛です。1月21日、東京食肉市場で開催される第5回和牛甲子園で全国35校51頭にて枝肉の成績を競います。

ピザ窯完成(生物生産科)

12月21日。

生物生産科3年生が「課題研究」の授業で取り組んでいるピザ窯が完成しました。インターネットや書籍で調べたりしながら設計、基礎作り、焼台制作、窯の組み立てを4月から取り組んできました。12月に完成し、窯内の燃焼時の温度測定と、ピザの試し焼きを行いました。

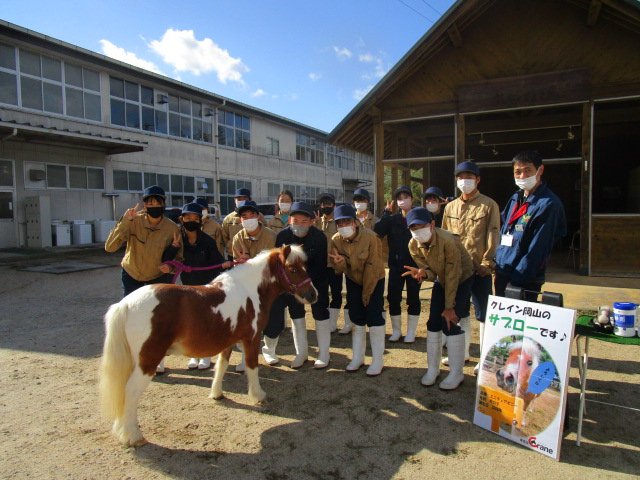

ポニーとの触れ合い学習」

11月12日。

生物生産科2年生の「生物活用」の授業で、ポニーとの触れ合い学習を行いました。近隣の乗馬クラブクレイン岡山からポニーの「サブロー」が来校し、職員の方々から触れ合い方や、ブラッシング方法、触れ合いの際の注意点を説明して頂きました。

動物とふれあい、給餌やブラッシング等の世話をすることで「感性」を培うことができ、この力は「人をおもいやる」気持ちにつながるということを実際に体験することができました。

ラストイネ刈り&もみすり(生物生産科)

10月も終わりを迎え、生物生産科栽培類型のイネ刈りも終盤となりました。最後の品種、晩生の「朝日」を栽培類型3年生が刈り取りました。朝日は倒伏してしまい、刈り取りは難航しました。倒伏刈りは、倒れている方向に沿って刈取る必要があり、一方向にしか刈り取りができません。倒れている逆向きに刈ると米の汚損や機械の破損につながります。慎重にコンバインを走らせ、上手に倒伏刈りができました。令和3年産米の刈り取りもこれで終了です。

イネ刈りと同時進行で、「もみすり」も行っています。写真は10月29日(金)に栽培類型2年生がもみすりをしている様子です。米袋に30kgの玄米を詰めていきます。この後、米の等級検査を受けて販売準備に取りかかります。もみすりと同時に、1ヶ月間稼働したコンバインの掃除も行いました。

江西小学校とのイネ刈り交流会

10月14日(木)。

生物生産科栽培類型3年生が、江西小学校5年生との「イネ刈り交流会」を行いました。毎年、田植え、イネ刈り、お米パーティーの全3回のお米作り交流会を実施しています。今年も昨年同様、新型コロナウイルスの影響で田植え交流会は実施できなかったため、今日のイネ刈り交流会を楽しみにしていました。

今年は、「ヤシロモチ」というもち米の品種を刈り取りました。最初に、本校生徒がイネの刈り方の説明や実演、ケガをしないように注意事項を伝えたのち、イネ刈りを行いました。小学生たちは上手に鎌を使い、どんどんイネを刈っていきます。刈り取ったイネは、3~4株を1束に結び、コンバインで脱穀しました。

小学生も本校生徒もとても楽しかったという感想を持っていましたが、高校生は小学生にわかりやすく説明することは、とても難しいということも経験したようです。

イネ刈りスタート

10月4日(月)。

生物生産科栽培類型が、「総合実習」で令和3年産米の刈り取りをスタートしました。5月中旬からモミを播き、6月中に4品種を植え付けました。除草や追肥、生育状況の観察を行いながら、丹精込めて栽培してきたイネの収穫です。

10月4日(月)から10月8日(金)までで、「きぬむすめ」の刈取りが終了しました。他にも「にこまる」「朝日」「ヤシロモチ」の収穫を10月中に行う予定です。イネ刈り後は乾燥させて「籾すり」を行い、「玄米」に調製して袋詰めします。あと3週間、イネ刈りを頑張りたいと思います。

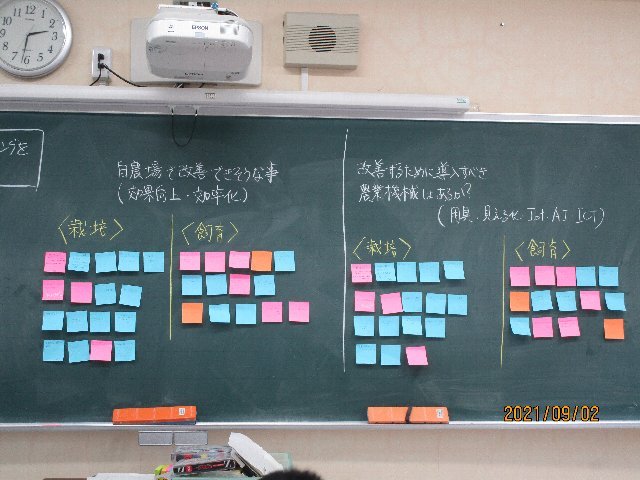

「授業スタート!!」(生物生産科)

9月2日から授業が開始されました。生物生産科2年生の「農業機械」の授業で、学校の農場で改善・効率化を図れる点を考え、新たな農業機械を導入するのなら何がよいかをクラスで考えました。付箋に自分の意見を書いて、アウトプットし、共通のカテゴリーに細分化することで、自分の考えをクラスのみんなに伝えやすくし、他の生徒の考えもしっかり聞くことができ、有意義な学びとなりました。

生物生産科「課題研究:ヤギ班」

ヤギの調教の経過報告です。3月31日に生まれた2頭のヤギ、「くも」と「そら」は、現段階で「お手」「おかわり」「おまわり」ができるようになりました。調教しない期間が増えるとヤギが芸を忘れてしまうので、毎日練習をしています。次の目標は「待て」と「フラフープ飛び」です。目標に向かってパートナーであるヤギと練習に努めます。

生物生産科「課題研究:ニワトリ班」

ニワトリ班では、瀬戸南高校の鶏卵をより高品質なものにしたいと考え、「GAP」「HACCP」「SDGs」の3観点を取り入れ、研究を進めています。そして、これから気温も高くなるため、中びながいる施設の屋根に散水ホースを設置し、防暑対策を実施しました。 ニワトリも私たちと同じで暑すぎると「夏バテ」状態となり、食欲が減退します。しっかり餌を食べてくれないと大きく育たないため、引き続き対策を行いたいと思います。

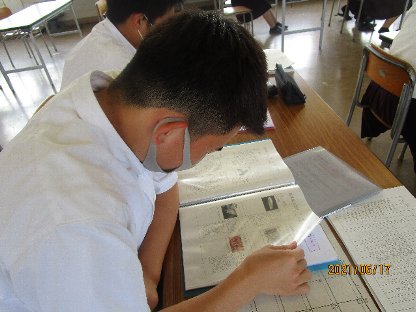

生物生産科 「農業鑑定競技の勉強スタート」

6月15日から、生物生産科1年生の農業鑑定競技の勉強会がスタートしました。農業鑑定競技とは農業クラブの競技の1つで、実物や写真を見て、その名称や使用方法等を答える競技です。出題範囲がまとめられたファイルを参考に学習を進めています。

授業で学習した内容を復習し、7月1日にある校内農業鑑定競技に向け、勉強に励んでいます。

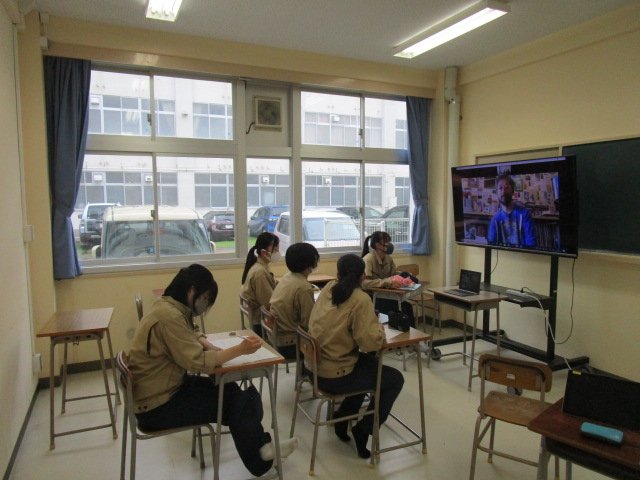

生物生産科「課題研究:ヤギ班」

ヤギミルクを使用した加工品の研究を行う上でのアドバイスをいただく、本校の近くにある「ルーラルカプリ農場」さんとzoomを用いてオンラインインタビューを行いました。緊急事態宣言下のため、直接農場にお邪魔することはかないませんでしたが、オンラインで貴重なアドバイスをいただくことができました。