5月14日。

ハッサクの花がひっそりと咲いていました。とても清廉な白い花をつけていました。

5月14日。

ハッサクの花がひっそりと咲いていました。とても清廉な白い花をつけていました。

5月12日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生が栽培している水耕栽培のメロンが大きくなりました。定植から1ヶ月たち、草丈も1mを優に超えています。今日は、伸びたツルを立体栽培なのでヒモに誘引したり、本葉に枚数をマーキングしました。来週は、いよいよ人工交配です。卒業アルバム用に写真も写していただきました。

5月12日。

園芸科学科果樹類型3年の「総合実習」では、ブドウの誘引を行いました。3年生は手際よく道具(テープナー)を使ってほとんど終わらせることができました。

5月13日。

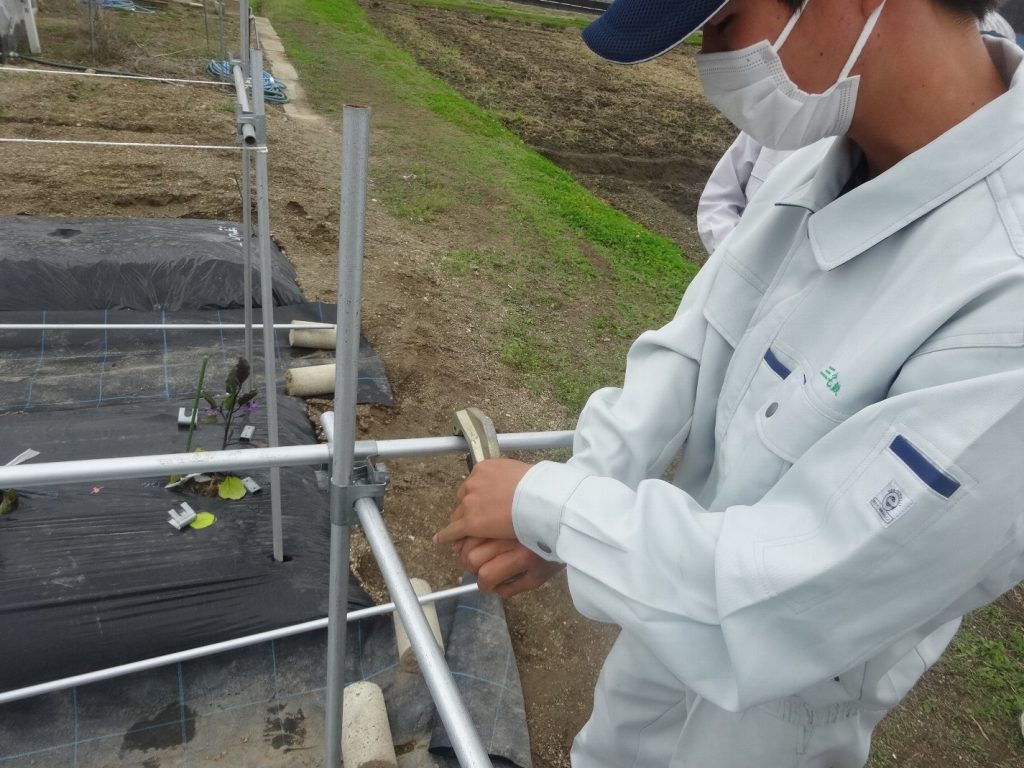

今日は、園芸科学科野菜園芸類型「課題研究」で大玉トマトの調査で草丈の調査と未熟な幼果の糖度を計測しました。 糖度調査は糖度の変化を見るために行い、果実を壊さない「非破壊糖度計」を用いました。直径3cmぐらいの果実は4度から5度弱の糖度でした。そして、露地のナスやピーマンを誘引するための支柱も立てました。初めてで、大変でしたが、みんなで頑張りました。

気温も高くなり、秋冬ものの花も植え替え時期です。今日はパンジー、ビオラの花を押し花にしました。押し花にすることで長い間花を楽しめます。一輪ずつ摘み取って、重ならないように並べ、重さをかけていきます。ゆっくり乾燥させた方が色が残りやすいため、自然乾燥していきます。オープンスクールなどで使っていきたいと思います。

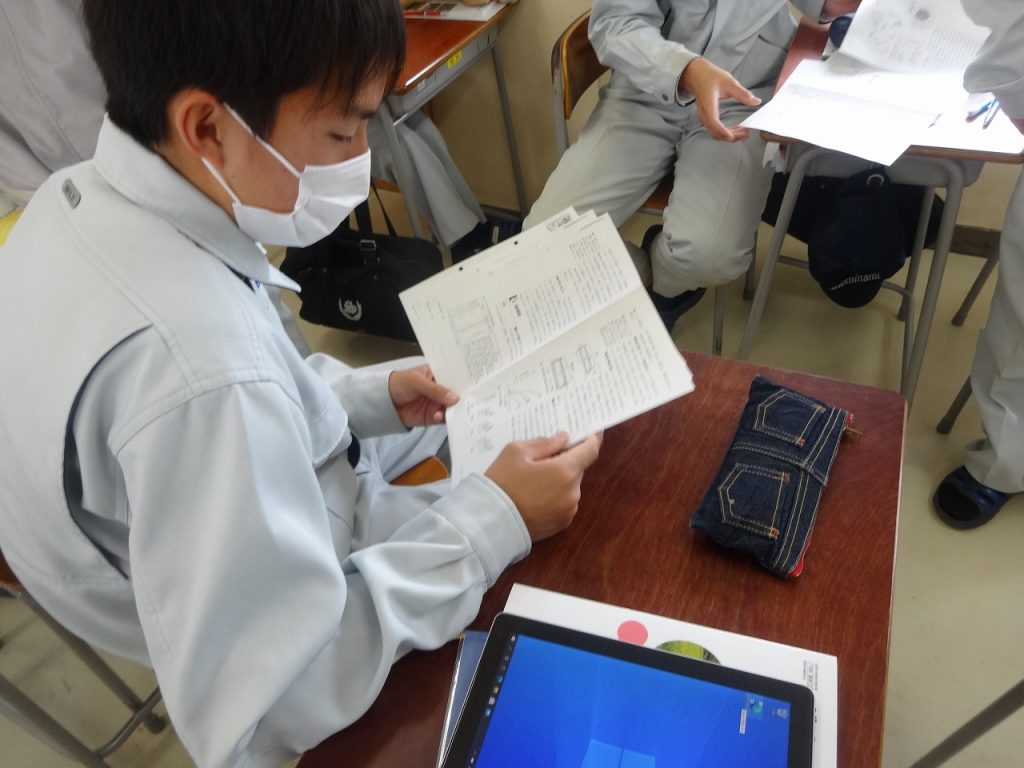

5月12日(水)。

RSKの取材を受けました。 3年生課題研究で「パスクラサン」のPR方法の研究と、ブドウの品質向上についての研究について生徒が取材を受けていました。緊張している様子もありましたが、さすが3年生!しっかり答えられていました。

シクラメンの鉢替えのシーズンです。12月に種まきした苗が順調に大きくなり、2.5号のポリポットから5号の底面給水の鉢に鉢替えです。シクラメンは浅植え(球根が半分出る)にして、水やりも乾燥気味が基本です。今後、3,000鉢、植えていきます。11月のシクラメン祭で地域の皆さんに喜んでいただけるように頑張っています。

5月11日。

園芸科学科果樹類型3年の課題研究ブドウ班では、ブドウの剪定枝をスモーク(燻煙)チップに加工して、燻製の商品化を検討しています。今日は、裁断機でチップを作りました。

5月11日。

今日は、園芸科学科野菜園芸類型3年生が、科目「課題研究」で栽培研究しているナスやピーマン、トマトなどの支柱を立てました。3年生は、個人研究なので自分で考えて動かないと何も始まりません。自分で考え、行動出来るようにしたいです。

5月11日。

RSKテレビの「笑みちゃん天気予報」で園芸科学科草花園芸類型と果樹園芸類型が取材を受けました。草花ではオオカナダモチームが取材を受けました。児島湖周辺に大量発生するオオカナダモを堆肥化して、マリーゴールドやサルビアの栽培実験をしています。心の準備をして取材に挑んだつもりですが、すごく緊張しました。放送でどうなっているか不安です。

5月7日。

果樹園のキウイフルーツ、ウメ、ブルーベリーは順調に大きくなっています。ブドウハウスもかなり賑やかになってきました。少しずつ花も咲き始め、来週あたり種なしにする「ジベレリン処理」を行う予定です。

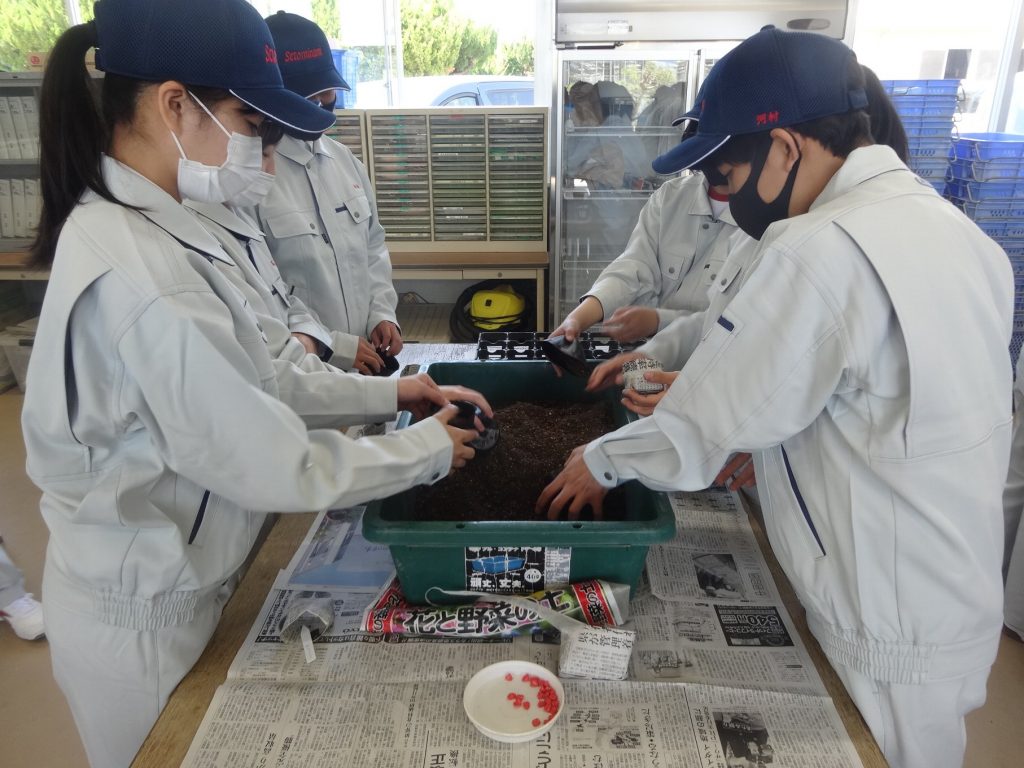

園芸科学科1年生が、3号ハウスで畝たてを行いました。科目「農業と環境」で栽培するトウモロコシを定植する畝を立てました。平グワやトンボを用いて、きれいに畝を整えた後、マルチを張りました。ペアになり、マルチを足で抑えて張ってから端に土をかけて固定しました。

5月6日。

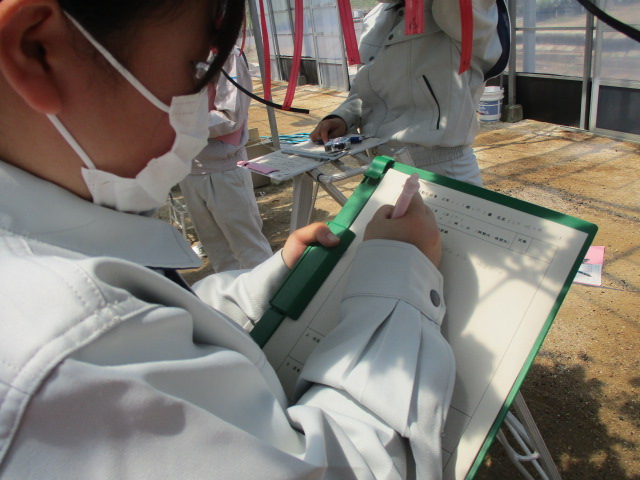

園芸科学科2年「課題研究」果樹類型では、ブドウの生育調査を行いました。新梢の長さや茎の太さを計測して記録しました。

5月6日。

今日は、園芸科学科2年生が科目「課題研究」で、先週定植したナスやピーマンの生育調査しました。それと、スイカやカボチャを定植しました。これからツル性の野菜について学びます。

5月6日。

先日、トウモロコシの種をポットに播種する実習を園芸科学科1年生が行いました。これは、教科「農業と環境」で行う栽培プロジェクトとして、1学期はトウモロコシを栽培します。慣れない手つきでしたがとても楽しそうでした。今回は、SDGsな新しい試みとして、新聞紙でポットを作りました。苗も順調に育っているので今後が楽しみです。

4月28日。

今日は、大きくなってきた側枝や蕾を摘み取る管理や、伸びてきた草丈の生育調査をしました。本葉も5枚から6枚程度に育ってきました。

4月28日。

今日は、野菜苗の仮置き場にしていたビニルハウスを野菜園芸類型3年生で片づけました。連休が明けたら、1年生のトウモロコシやオープンスクール用ミニトマトを栽培します。3年生ともなると、作業も早くテキパキと出来ます。また、オクラやズッキーニも露地圃場に播いたり定植したりしました。

4月28日。

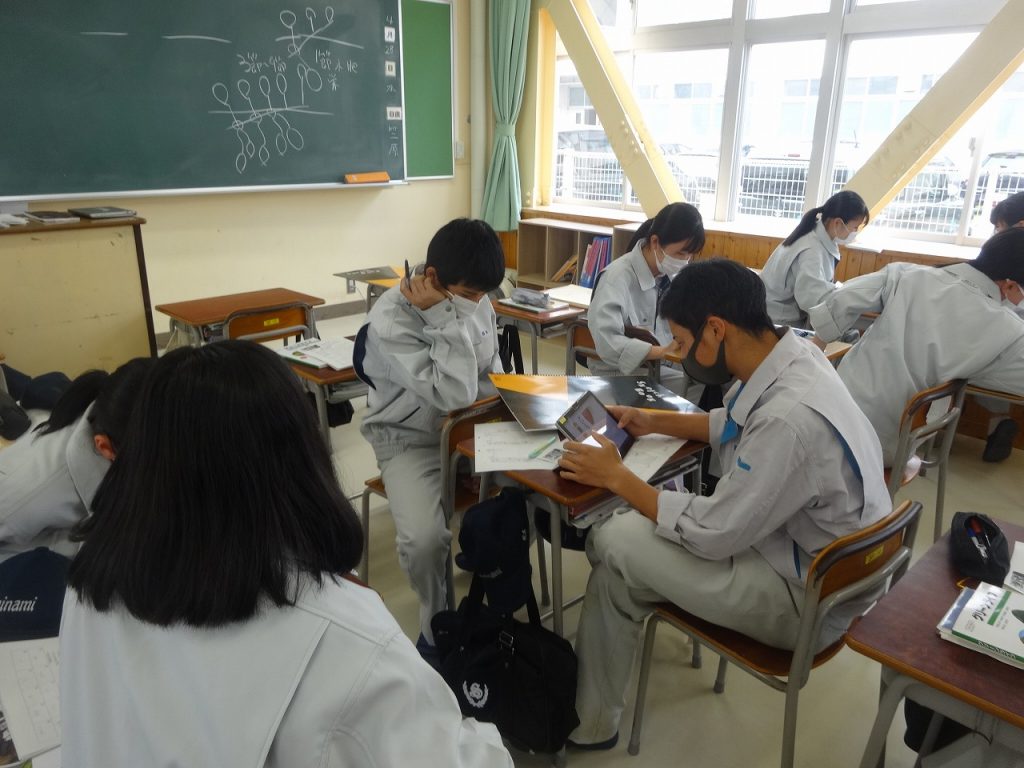

今日は、教科「グリーンライフ」の授業で、5月中旬に行われる地元地域の小学校2年生と行う、サツマイモを植える交流会の準備をしました。密にならないような動線と、分かりやすく興味をもってもらえる説明をどのようにするかをグループで考え、プランを作成しました。連休明けにはリハーサルを行い、しっかり準備をしたいと思います。

4月30日。

園芸科学科3年「課題研究」果樹類型では、ブドウの多品種接ぎのプロジェクト研究を始めました。手始めに、ブドウの接ぎ木方法の「緑枝接ぎ」の方法を学び、予備実験を行いました。実際に芽が出るか楽しみです。

4月30日。

今日で4月も終わりです。1号ブドウハウスの「ブラックビート」「藤稔」は順調に大きくなり、花ぶるい防止と花穂の形を整えるための「整房」という管理作業が始まりました。ブドウの商品価値を高めるためにも、房の形を整える作業はとても大切なものとなります。