6月11日。

園芸科学科1年果樹班「総合実習」では、シャインマスカットの摘粒について学習しました。大人気のシャインマスカットですが、口に入るまでにさまざまな管理があることを実感し、ハサミを握る手にも力が入りました。

カテゴリー別アーカイブ: ②園芸科学科

果樹園だよりvol.44「ウメの砂糖漬けのつづき」

6月11日。

「食品製造」の授業で行っているウメの砂糖漬け実験。砂糖が少しずつ溶け、また、ウメの果実も浸透圧の作用で水分が抜け始めてきています。

果樹園だよりvol.43「ブルーベリーの様子」

6月11日。

ブルーベリーが色づき、収穫期を迎え始めました。家庭菜園でも人気の果樹ですが、これからは鳥害に気をつけなければなりません。

果樹園だよりvol.42「1号ブドウハウスの様子」

6月8日。

「ブラックビート」「藤稔」の黒系のブドウはすくすく育っています。収穫は来月下旬の予定です。

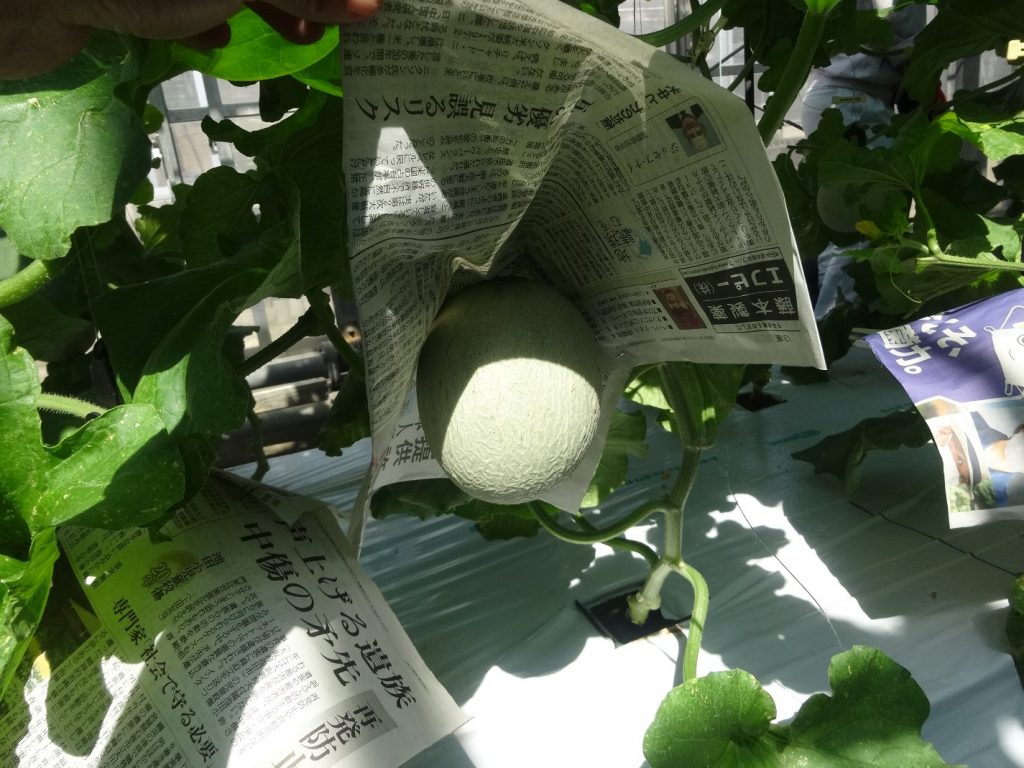

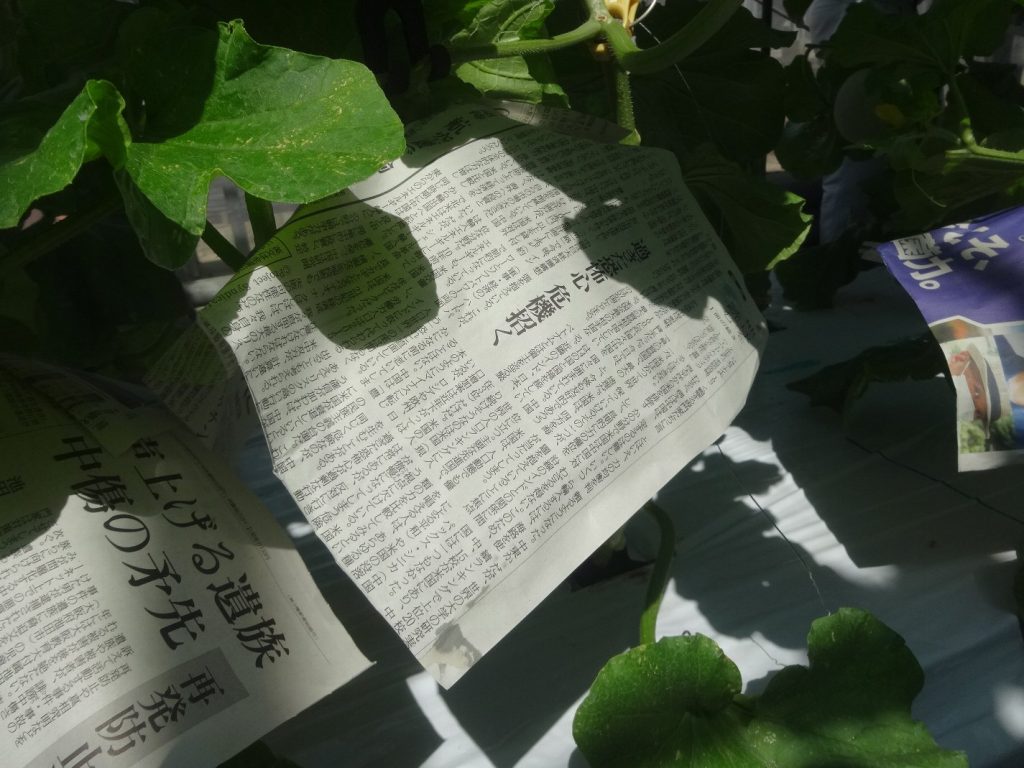

野菜だよりVol.38「メロンの傘かけ」

6月9日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生が栽培している「水耕メロン」の果実を新聞紙で傘かけを行いました。この時期の強い日差しと、茎葉のトゲから表皮を守るためにします。材料づくりから始め、きちんと傘かけできました。

果樹園だよりvol.41「スモーク実験」

6月8日。

園芸科学科3年生果樹類型ブドウ班「課題研究」では、先週に引き続き、手作りのスモーカーで実験を行いました。前回は、熱源から食材までの距離があまりなかったために失敗してしまいました。今回は、改良型スモーカーで挑戦しました。

果樹園だよりvol.40「ブドウの接ぎ木研究」

6月8日。

園芸科学科3年生果樹類型ブドウ班「課題研究」では、ブドウの接ぎ木実験が失敗したため、再挑戦しました。「藤稔」の樹に「シャインマスカット」の枝を接ぎました

果樹園だよりvol.39「ウメの砂糖漬け」

6月7日。

園芸科学科2年生「食品製造」では、食品の保存方法の一つとして「糖蔵」の学習をしています。今日は、ウメをわずかながら収穫できたので、氷砂糖と上白糖で砂糖漬けの実験を行いました。

果樹園だよりvol.38「ブドウの枝管理」

6月7日。 園芸科学科果樹類型2年生「総合実習」では、ブドウの副梢(ふくしょう)の管理を行いました。これは、不要なわき芽を取り除くことにより、効率よく光合成をさせ、また、養分のロスを防ぐ目的で行います。

野菜だよりVol.37 「総合実習2年生」

6月7日。

今日は、園芸科学科野菜園芸類型2年生で大玉トマト「麗夏」を栽培しているビニルハウスに、遮光シートを張りました。今週から気温も上がり、暑さ対策として皆で協力して行いました。

愛と自律の川柳委員会「入賞作品ボードの作製」

6月7日。

3年生の川柳委員会では、持ち込み企画として、「入賞作品ボードの作製」を行いました。今後も手作りのボードを作製していきたいと考えています。

果樹園だよりvol.37「キウイフルーツ結実」

6月4日。

果樹園のキウイフルーツの実を3個確認しました。今年は結実しないと思っていたので少し驚きました。

果樹園だよりvol.36「ブドウの摘粒」

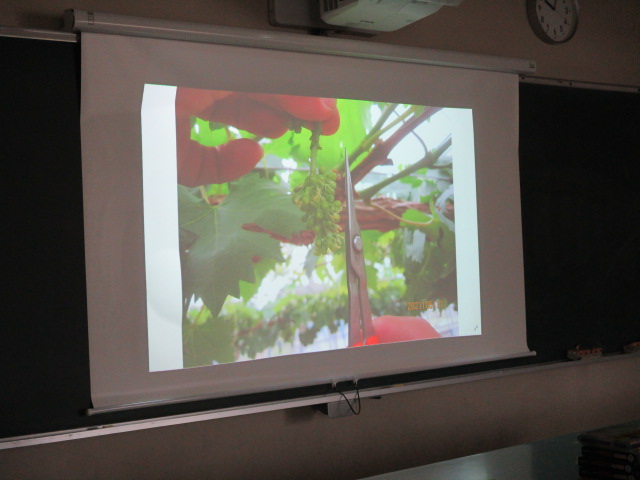

6月4日。

園芸科学科1年生「総合実習」果樹班では、ブドウの摘粒の学習を初めて行いました。はじめに、スライドや動画で学習し、実際にブドウハウスで挑戦しました。

農ク校内意見発表会

農業に関する学科(生物生産科・園芸科学科)の各クラス代表者が、農業体験や日頃の学習を通して感じたことや意見を述べる「校内意見発表会」が6月2日(水)に行われました。コロナウィルス感染予防のため、ZOOMで行いました。緊張しながらも、自分の意見をはっきりと発表した生徒のみなさん、お疲れさまでした。 上位3名は、7月に行われる県大会に出場する予定です。

果樹園だよりvol.35「生育調査」

6月2日。

園芸科学科果樹類型2年生「課題研究」では、担当区のブドウの生育調査を行いました。ブドウハウスでタブレットを用いて写真を撮影したり、調査記録をまとめたりしました。

果樹園だよりvol.34「ゴールドフィンガーの摘粒」

6月1日。

園芸科学科果樹類型「課題研究」ブドウ班は、細長い珍しい形をしているゴールドフィンガーという品種の摘粒を行いました。関東では一房5000円以上で販売されているようです。

野菜だよりVol.36「2年生課題研究」

6月3日。

今日は、園芸科学科野菜園芸類型2年生で栽培している、大玉トマト「麗夏」の古い葉を下からとる「下葉かき」を行いました。今年は梅雨が早いので、例年より少し早くこの実習を行いました。

野菜だよりVol.35 トウモロコシ栽培プロジェクト③

6月2日。

園芸科学科1年生の「農業と環境」の授業でトウモロコシの土寄せと追肥を行いました。 トウモロコシは葉齢が8になるころが追肥のタイミングです。適量適期を見極めて、肥料を施すこと、調査をして植物の生育状態を知ることの大切さを学びました。

果樹園だよりvol.33「接ぎ木実験の続き」

6月1日。

園芸科学科果樹類型「課題研究」ブドウ班は、ブドウの接ぎ木の経過観察を行いました。半分近くが枯死しており、接ぎ木の技術的な難しさを改めて知りました。

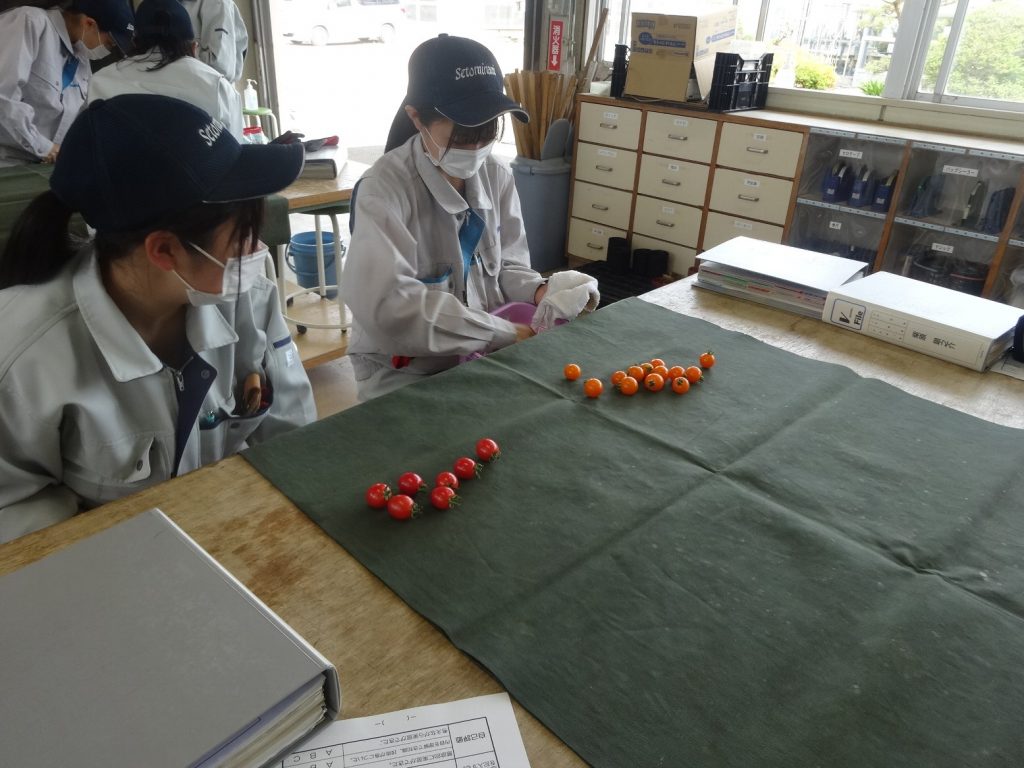

野菜だよりVol.34 総合実習3年生

6月2日。

今日は、園芸科学科野菜園芸類型3年生「総合実習」の授業でミニトマトの管理と収穫、調整、袋詰めと西洋リーキの定植を行いました。