2月4日。

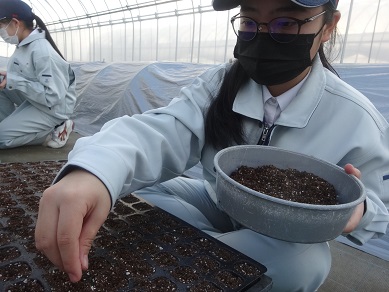

園芸科学科野菜園芸類型1年生が、「総合実習」の授業でナスとピーマンの播種を行いました。以前、大玉トマトを播種したときに学んだ注意点に気をつけながら、播種をしていきます。自分の播種した種子が、発芽するのが楽しみです。

カテゴリー別アーカイブ: ②園芸科学科

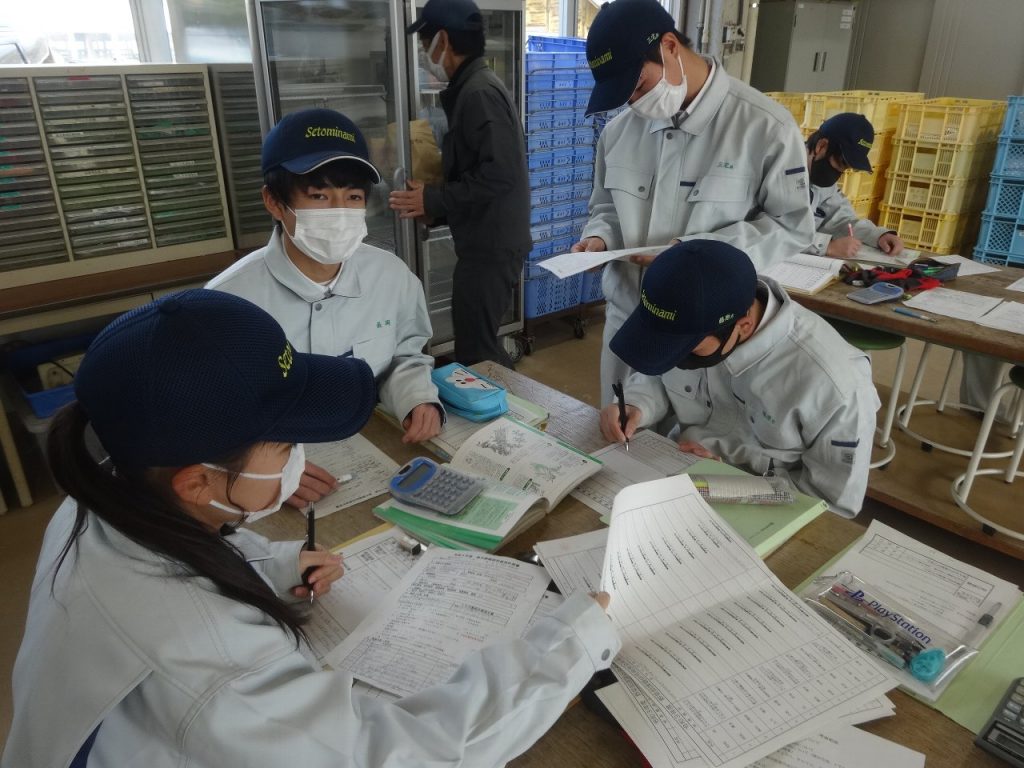

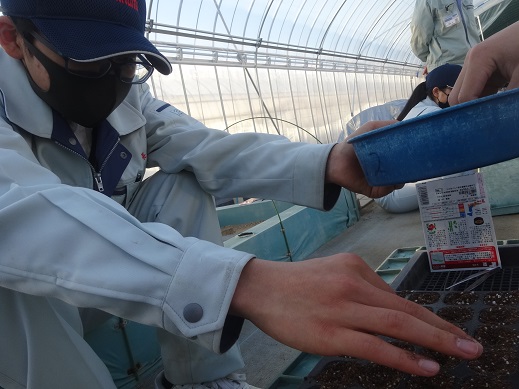

野菜だよりVol.124 「1年生総合実習」

2月4日。

園芸科学科野菜園芸類型1年生が「総合実習」の授業で、ナスとピーマンの播種の準備を行いました。セルトレイに播種用土を入れ、先週の授業を振り返りながら、自分たちで準備しました。その後、ビニルハウスに堆肥を散布しました。堆肥を散布することで土の保水性や保肥性を高め、良い土にできることを学べました。

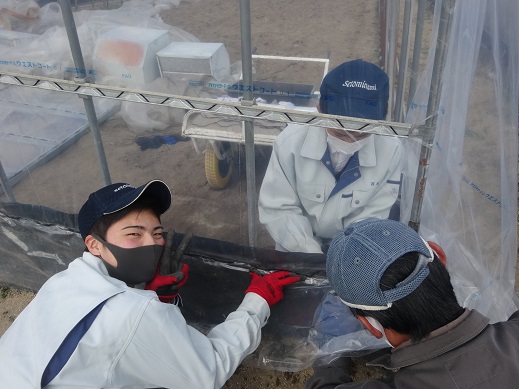

果樹園だよりvol.128「剪定枝の結束」

2月4日。

園芸科学科果樹類型1年「総合実習」の授業では、モモの剪定枝を結束しました。先月学習したロープワークで行いました。

草花だより51話 「原種シクラメンの種子」

2月3日。

園芸科学科草花類型2年生「課題研究」の授業で、原種シクラメンの観察を行いました。シクラメンは、受粉すると「花柄(かへい)」がコイル状に巻いてきます。品種によって巻き方に多少の違いはあります。巻いた後に、子房が膨らみ、種子が出来ます。これを採取、播種して繁殖させます。来年度は、「シクラメンの里」班で原種シクラメンの栽培研究を行いたいと思います。

果樹園だよりvol.127「皮剥」

2月4日。

園芸科学科果樹類型1年「総合実習」の授業では、ブドウの枝の粗(荒)皮を剥ぎました。粗(荒)皮の下ではカイガラムシなどの害虫が越冬しているため、粗皮を削り取ると害虫の生息密度を下げることができます。

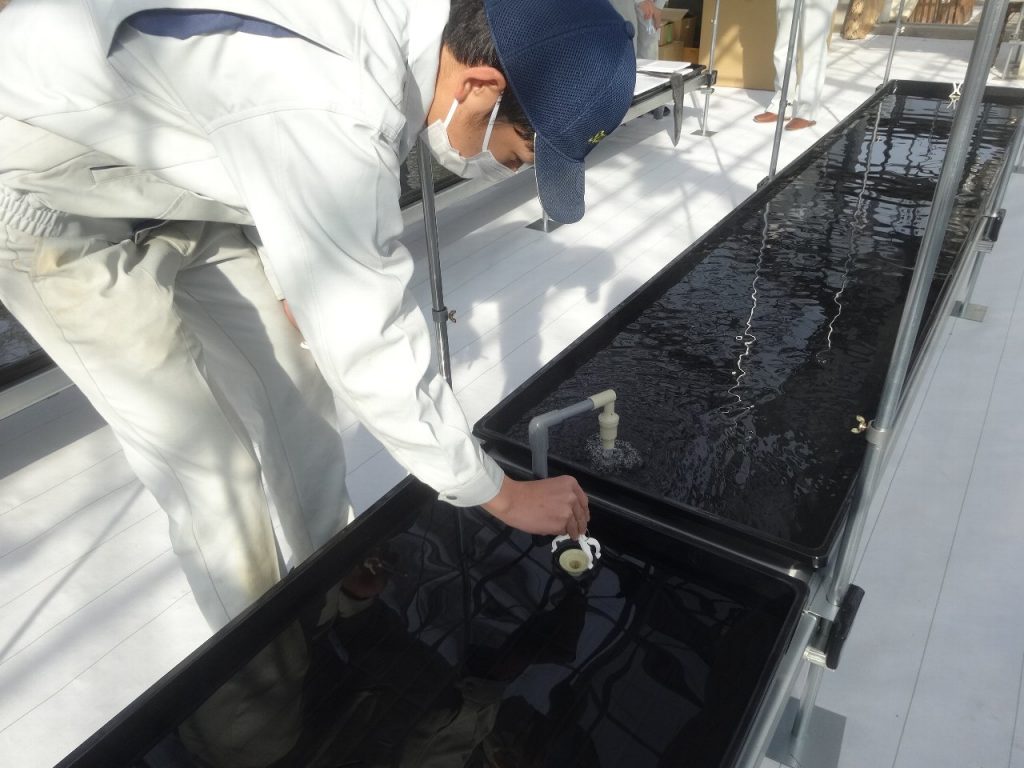

野菜だよりVol.123 2年生課題研究

2月3日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が、「課題研究」の授業でハウスに堆肥を施しました。新年度から栽培研究する場所になります。そして、メロンの水耕栽培の準備もしました。夏野菜の準備を着々と進めてます。

草花だより50話 「コサージ4」

1月28日。

園芸科学科草花類型1年生「総合実習」の授業で、コサージ作成の練習を行いました。前回は「レザーファン」のワイヤリングだけでしたが、今回は、「カスミソウ」「カーネーション」「シンビジウム」のワイヤリングと組立てを行いました。初めてのコサージ作りでしたが、なかなかの出来栄えです。まだまだ練習を重ねて、よりよい作品を作れるように頑張ります。

果樹園だよりvol.126「モモ園の様子」

2月3日。

モモ園では、つぼみが少し膨らんでいます。せん定した枝をハウスの中で加温すると、来月には花を咲かせることができます。

草花だより49話 「原種シクラメン」

1月28日。

園芸科学科草花類型2年生「課題研究」の授業で、原種シクラメンの出荷準備を行いました。令和4年度の「課題研究」の授業では、「シクラメンの里」チームが再開し、チームのメンバーが原種シクラメンの手入れを行いました。この時期に咲いているのは「コーム」という品種です。かわいいラベルも作ったので、見てください。

草花だより48話 「コサージ3」

1月27日。

園芸科学科草花類型2年生「課題研究」の授業で、コサージ作りの練習を行いました。今回はシンビジウムとカーネーションのワイヤリングと組立てを行いました。 前回と同じく、2年生は手際が良く組みた立てることができ、胸につけてみるところまで出来ました。 お互いに胸につけあって、つけ方とつける位置の確認をしました。

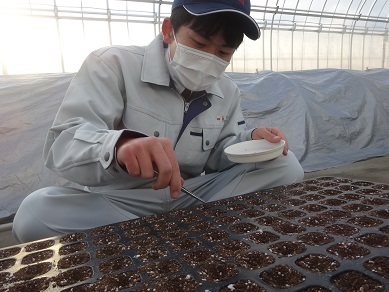

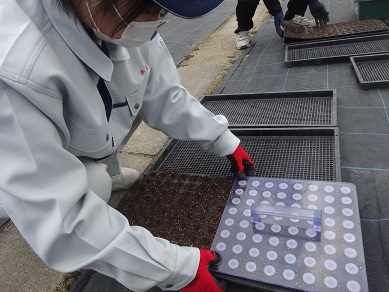

野菜だよりVol.122 「1年生 大玉トマト播種」

1月31日。

園芸科学科野菜園芸類型1年生が「総合実習」の授業で、大玉トマトの播種を行いました。類型に分かれて初めての播種です。事前にセルトレイに入れておいた土に転圧器という道具で植穴を開けたり、種を一粒ずつ丁寧に播種したり、手順をきちんと確認しながら慎重に行いました。今日の実習で、一学期のトマト栽培プロジェクトがスタートしました。

野菜だよりVol.121 「2年生総合実習」

1月31日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が「総合実習」の授業で、春野菜苗の育苗床を設置しました。温度を保つために、3号ビニルハウスに内張のカーテンを設置しました。さらに、苗を置くためのトンネルを、木材に支柱を立ててビニルをかけて設置しました。これらによって、苗を寒さから守り良い苗ができると学びました。

野菜だよりVol.120 「1年生総合実習」

1月28日。

園芸科学科野菜園芸類型1年生が、大玉トマトを播種するための準備を行いました。事前にセルトレイに培養土を入れておき、来週の播種に備えます。トマト苗を均一に育てるためには、最初の土入れから気を付けることが重要だと学び、丁寧に土入れをしました。土入れ後は、播種後にセルトレイを設置する育苗床や、ミニハウスの整備を行いました。

野菜だよりVol.119 2年生類型実習

1月27日。

園芸科学科野菜園芸類型2年生が「野菜」の授業で、先週から取り組んでいるビニルハウスの張り替えを行いました。今日は、屋根ビニルを更新しました。大きなビニルを張り変えるのは大変でしたが、皆で協力して完成しました。

草花だより46話 「最後の生物活用」

1月19日。

園芸学科草花園芸類型3年生「生物活用」の授業で、最後の教室の前の花壇の手入れを行いました。今は「ハボタン」と「ビオラ」を植栽しています。雑草や、花がら・下葉を取り除いてキレイにしました。いろいろな授業が最後を迎え、残るは卒業考査です。

草花だより45話 「最後の課題研究」

1月18日。

園芸学科草花園芸類型3年生「課題研究」の最後の実習が行われました。それぞれの研究チームで、花壇やハウスの最後の手入れ・掃除を行いました。1年間栽培、研究を行ったので愛着のある場所をキレイにして、後は後輩達に託したいと思います。

野菜だよりVol.118 「1年生総合実習」

1月21日。

園芸科学科野菜園芸類型1年生が、「総合実習」で3号ビニルハウスの張り替えで外した古いビニルの廃棄方法を学びました。ゴミ袋に収まるように細かくビニルを裁断し、まとめていきました。そして、ミニハウスの片付けも行いました。先週学んだ手順を振り返りながら、どうすれば早くできるか考えて取り組みました。着々と春に向けて準備が進んでいます。

野菜だよりVol.117 「3年生課題研究」

1月18日。

園芸科学科野菜園芸類型3年生の「課題研究」の授業が今年で最後となります。来年度に向けて、ビニルハウス内に堆肥を散布したり、種まきや鉢上げに用いる土を作ったりしました。最後の最後まで、何をするべきか考えながら、いきいきと実習に取り組むことができました。

果樹園だよりvol.125「ブドウのせん定」

1月22日。

園芸科学科果樹類型「総合実習」ブドウ班(放課後)では、赤系ブドウ「クインニーナ」、緑系ブドウ「ゴールドフィンガー」「雄宝」のせん定について学習しました。2年生が1年生を指導しながら行いました。

草花だより44話 「道具の消毒」

1月17日。

園芸科学科草花類型2年生「総合実習」で、実習に用いる道具の消毒を行いました。シクラメンは病気に弱い特徴のため、道具をきちんと消毒します。今回は、ケースと葉組リングの消毒を行いました。消毒液で手が荒れないように、肘まであるゴム手袋を付けて実習を行いました。