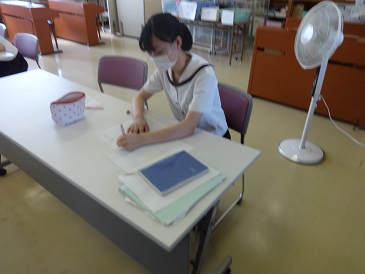

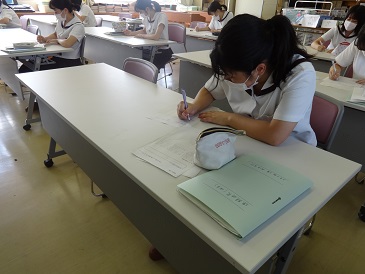

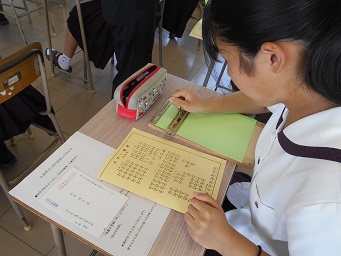

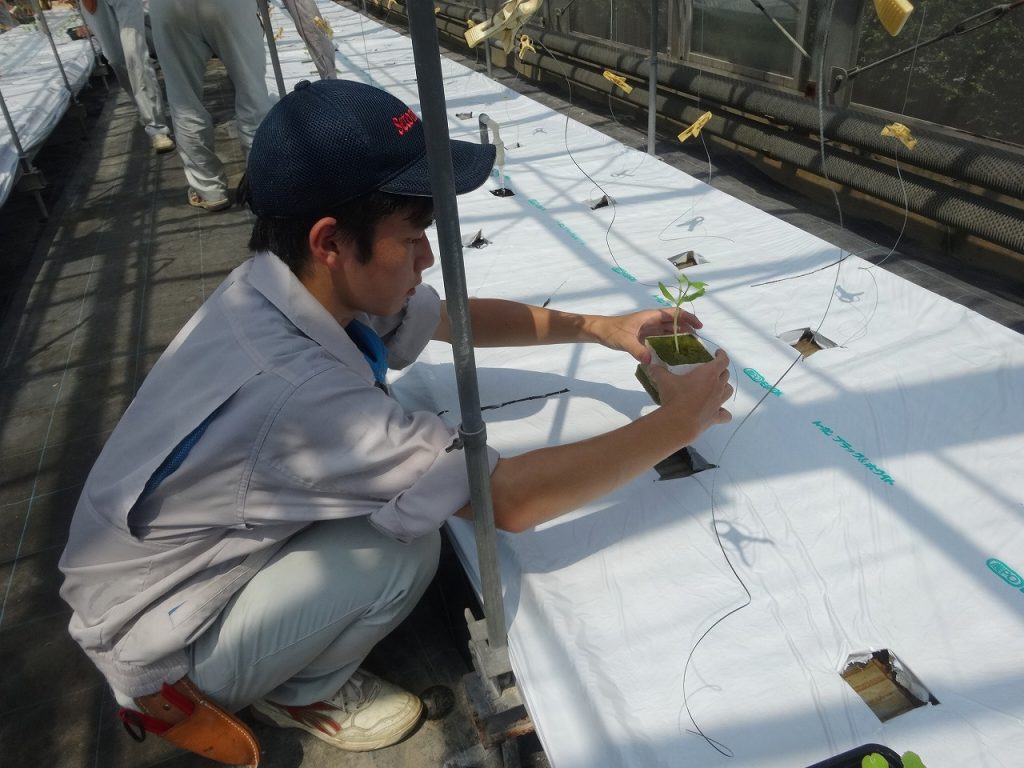

令和2年9月3日。園芸科学科2年草花園芸類型の生徒が「シクラメンの葉組み」を行いました。 毎年、9月には2か月後の満開を想定して葉組みのリングをつけながら葉組みを行います。一度つけたリングも2週間後には葉がリングを覆い隠すので、再度行います。小さな葉や花芽がぎっしり生える11月直前まで、つけたままで過ごします。そして、大きな葉で外へ回すことができない葉は切ります。1つの鉢には大きくなっている球根があります。一つずつ葉の状態が違うので慣れるまで大変です。満開までいくら手入れかどうかにかかるので、当分はこの管理実習となります。