2月4日。

春野菜の「ナス」、「ピーマン」「シシトウ」などの種子を、園芸科学科野菜園芸類型1年生で播種しました。播種は時間のかかりやすい「ナス」「ピーマン」などから始めます。週のはじめに大玉トマトの播種を経験しているので、順序良く撒くことができました。

カテゴリー別アーカイブ: ②園芸科学科

野菜だよりVol.64大玉トマト「麗夏」始めました

2月1日。

令和3年度用の大玉トマトの播種(種まき)を、園芸科学科野菜類型で行いました。播種したのは野菜類型を専攻した1年生です。大玉トマトは2年生でプロジェクト栽培をするため、この時期から栽培が始まります。

説明を受けた後、容器に専用の用土を入れ、道具を使って種子が入る穴を開けます。そして、一粒ずつ丁寧に種子を穴の中に落とし、適量の覆土(種の上にかける土のこと)をかけます。ラベルを書き、育苗床においてマーキングします。良い苗を作りたいです。

野菜だよりVol.63「春の野菜苗の準備」

2月1日。

今日は、野菜園芸類型2年生が大きく成長した野菜苗を展開する「育苗床」をハウスに作るため、野菜園芸類型2年生で実習をしました。床用に防草シートを敷き、防寒用トンネルの支柱を立てる木を並べました。木が重くて大変でしたが、みんなで協力し、トンネル資材まで準備出来ました。

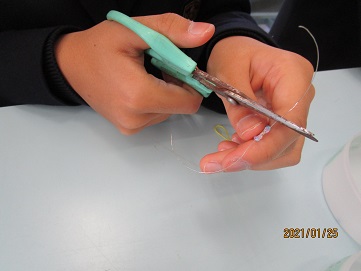

草花だより58話 ビーズでDNAづくり?! ~バイオでものづくり~

園芸科学科1年が学ぶ「植物バイオテクノロジー」の授業で、」ビーズのDNAストラップつくりに挑戦しました。細いワイヤーで試行錯誤しながら、なんとか2時間少しで完成させました。教科書で見た2重らせん構造を、カラービーズでつくりました。管ビーズを塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)として、リン酸は丸ビーズ、デオキシリボースは6角ビーズを使用しました。なかなかうまくできました。♬

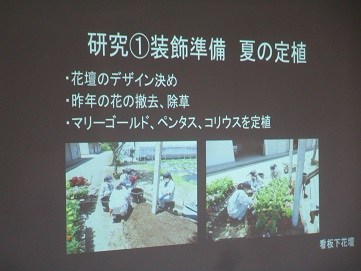

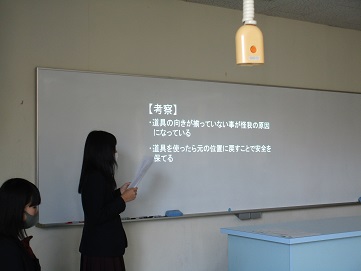

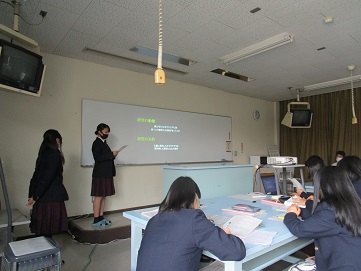

草花だより57話 課題研究発表会! 草花類型!! ~コロナには絶対負けない~

バイオ教室で園芸科学科草花類型の3年生が、2年生と十分に間隔を取って、今年の「課題研究」の取組を発表しました。今年はコロナ禍の中で、学校が本格的に動き出したのが6月に入ってからでした。「GAP学習」「校内装飾花壇」「シルバーマルチを利用したシクラメン栽培」「オオカナダモ堆肥化実験」「シクラメン講座」の5研究による発表でした。司会も発表も緊張した面持ちで、有意義な時間をともに過ごすことができました。3年生の皆さん、大変、お疲れ様でした。

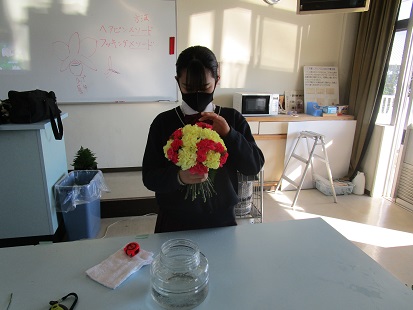

草花だより56話 フラワー装飾検定いざ本番! ~今回は実技試験!!~

フラワー装飾検定の後期試験が、1月7日、農業大学校で実施されました。カーネーション、スプレーカーネーション、ミリオグラタス、レザーファンを使ってブーケとリボンを35分で製作し、次にドームを30分で製作します。最後にデンファレを追加して、ブートニアを20分で制作します。本番も練習通りできたのでほっとしています。写真はブーケ、ドームとブートニアです。筆記試験は2月11日、岡山商科大学で行われます。最後まで頑張ります。

野菜だよりVol.62「ハウスビニル張り替え2」

1月25日。

先週から引き続き、野菜のビニルハウスの張り替えをしています。先週は、天上部分のビニルを済ませ、今日は張り替え最後の実習で、ビニルをハウスバンドで押さえ、風などでばたつかないようにました。全部で60本以上もありましたが、皆で協力して無事終わらせることができました。

野菜だよりVol.61「3年生最後の実習」

1月20日。

今日は、園芸科学科野菜類型3年生の最後の「総合実習」でした。小学生との交流圃場へ地力を上げるため、生物生産科で作った堆肥を入れたり、今年の苗用の培土を作ったりしました。みんなで協力してしっかり実習しました。

果樹園だよりvol.92「最後の課題研究」

1月20日。

園芸科学科3年生「課題研究」果樹類型では、廃材を活用して、ピザ窯小屋兼エコストーブ燃焼実験小屋を作成しました。校内から出た廃材ですべてを作成しました。後輩たちが実験で使えるようにと作製しました。

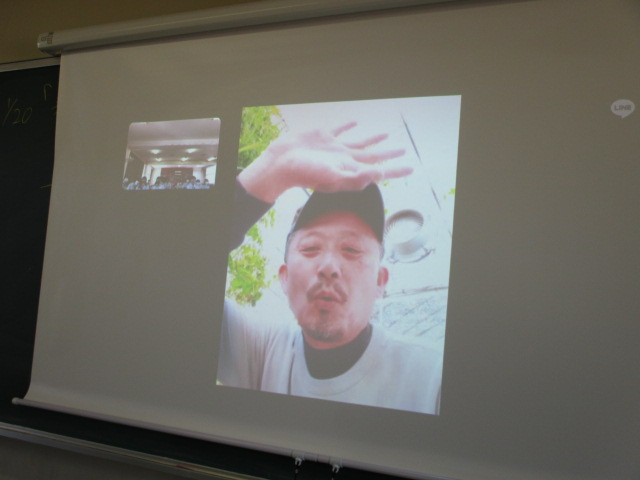

果樹園だよりvol.91「最後の総合実習」

1月20日。

園芸科学科3年生「総合実習」果樹類型では、各担当のブドウの樹のせん定を行いました。その後、昨年までブドウの担当をしておられた先生とオンラインで経過報告を行いました。また、今年度はブドウのせん定枝の活用の研究を行っているので、エコストーブで最後の燃焼実験を行い、炊き出し訓練(ぜんざいの試食)を行いました。

野菜だよりVol.60「ビニルハウス張替え」

1月18日。

本日より、ビニルハウスの張替えを始めました。今日は園芸科学科野菜園芸類型2年生で、止水シートを張り替えました。このシートはハウスの外から水がしみこまないようにするためのものです。初めてのことなのでうまくできないこともありましたが、皆で協力して出来ました。

果樹園だよりvol.90「ブドウのせん定」

1月18日。

園芸科学科2年生「総合実習」果樹類型では、1号ハウスの「ブラックビート」「藤稔」のブドウのせん定実習を行いました。昨年の学習を思い出しながら、ポイントを押させて実習をしました。1年生と比較して、約2倍のスピードでせん定が進みました。安全に気をつけ、丁寧に樹に向かい合いました。

課題研究発表会しました~園芸科学科~

1月13日。

本日の園芸科学科3年生「課題研究」これまでの研究内容をまとめた発表会を(類型ごとに分かれて)行いました。2年も3年生の発表を聞き、研究の進め方・まとめ方、来年度の取り組みのテーマ設定について考える機会としました。

野菜だよりVol.58「ホウレンソウの収穫」

1月8日。

園芸科学科1年生が各類型に分かれ、初めての実習を行いました。1校時目は、オリエンテーションを行い、野菜類型ではどのようなことを学び、どのような力を身につけて欲しいか、それらについての説明を受けました。

オリエンテーションが終われば、次は生徒にとって今年初の野菜の収穫です。2学期の9月下旬から10月上旬に、一年生が播種したホウレンソウの収穫を行いました。収穫時には新しいメンバーでお互いに相談しながら、慎重に1株1株を収穫しました。収穫後は、まず水でホウレンソウを洗ったり、不要な葉を取り除いたりなど、商品化のための調整を行いました。最後に重量を計測し、袋詰めをして完成させました。

果樹園だよりvol.88「ブドウのせん定開始」

1月8日。

本日の園芸科学科1年生「総合実習」果樹類型では、今季初の「せん定実習」を行いました。品種ごとにせん定方法が異なることや、残す芽の数について学び、実際に黒系のブドウのせん定を行いました。そして、切り口に殺菌剤を塗布しました。今日から1年生は、類型ごとに学習を始めます。より専門的な学習へと進んでいきます。

草花だよりVOL.55 フラワー装飾に挑戦します!

12月下旬。

今年はコロナ禍の中で、中止となる競技や検定が多くありました。実際にフラワー装飾検定も前期では中止となりましたが、後期では1月7日に、農業大学校での実施となりました。しかし、受検資格は前期にエントリーした者だけにしか与えられないという厳しい条件です。これらをクリアして当日までの準備を進めていきます。カーネーション、スプレーカーネーション、ミリオグラタス、レザーファンを使ってブーケとリボンを35分で制作。次にドームを30分で制作。最後にデンファレを追加してブートニアを20分で制作します。

本番まであとわずか。しっかり練習して、本番も頑張ります。

草花だよりVOL.54 ビオラを定植しました♬

12月28日。

年末ということもあり、農場職員室前のハーブガーデン(花壇)や用水路付近の除草をした後にビオラを定植しました。花壇が生まれ変わりました。やはり花壇には花が一番似合います。

草花だよりVOL.53 次のシクラメンの種子をまきました♪

12月中旬。

シクラメンの出荷がほぼ終わり、来年の準備に入りました。今回も中輪系パピヨンや大輪系のAR系、ASP系、そして瀬戸南オリジナル(原種を引き継ぐ地味だが暑さ寒さに強い品種)の種子をまきました。プラントプラグに種子を置き、岡山砂を覆土して受け皿にも水を浸して発芽機に入れました。3週間を18℃に保ち、次の2週間は20℃で芽を出させます。今回は2年B組だったので、次回は2年C組になります。いよいよ、次のシクラメンの準備開始です。

果樹園だよりvol.87「瀬戸ジャイアンツの樹すくすくと」

1月6日。

昨年、新た1号温室に「瀬戸ジャイアンツ」を改植しました。その樹は大きく枝を伸ばしています。3学期には剪定を行い、H形に整枝していきます。今年はほとんど収穫できませんが、3~4年後にはある程度果実が収穫できる予定です。

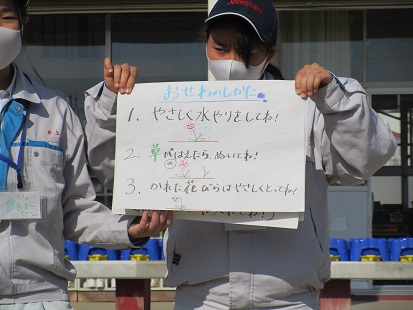

草花だよりVOL.52 江西小学生と花植え交流をしました!!

11月中旬。

江西小学校で小学2年生とパンジー、ビオラ、ハボタンを一緒に植えました。今日の交流の日までに花壇の耕うんをし、植えこむデザインも事前の授業の中で考えてました。

小学校に到着するやいなや、「こんにちは」「こんにちは」と元気でかわいい声が飛び交います。生徒も笑顔になり、やる気スイッチが入ります。全体での説明はコロナ禍の中なので時間を短縮しました。今までよりもキビキビとした動きで、あっという間に予定を終了しました。1時間の中で小学生も高校生も楽しい時間が過ごせました。小学校の児童の皆さん、先生方、大変お疲れさまでした。