7月27日(月)食物検定1級の課題であるフルコースの調理リハーサルを行いました。「15歳の妹の誕生日を祝うコース料理」をテーマに、肉や野菜を彩りよく盛り付けました。食物検定1級合格に向けて頑張っています。

カテゴリー別アーカイブ: 各学科

今月、3頭目の仔牛誕生!!(飼育類型牛部門)

7月23日(木)に「さわはやふく」号が出産し、オスの仔牛が誕生しました。分娩予定日は26日でしたが、3日早く生まれました。立ち上がることはできていましたが、初乳を飲むことができていなかったため、人工乳を飲ませました。なかなか経験することがない作業ですが、生徒たちにとっても良い経験になりました。人工乳を飲ませた後は無事母牛から飲んでいたので、一安心です!

次は8月4日に「はなもり」号が予定日です。無事産むことを祈ってます!

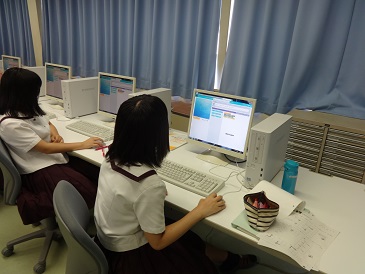

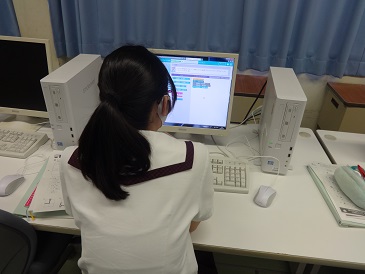

情報のプロフェッショナル③ (生活デザイン科3年 課題研究 情報ビジネス選択者)

7月22日、コンピュータの原理であるプログラミングを初めて学びました。 「順次」「反復」「条件分岐」の考え方を学ぶことで、身近なソフトウェアがどのように作られているかを学びました。

子どものために頑張れる人に③ (生活デザイン科3年 課題研究 保育選択者)

7月27日(月)保育検定1級の実技に向けて練習をしました。「端午の節句」というお題に合わせて折り紙や画用紙を使って作品を作りました。8月1日(土)の本番に向けて頑張っています。

「イタリア料理」講習会 (生活デザイン科3年・フードデザイン選択)

7月22日(水)「フードデザイン」の授業で岡山市の人気イタリアンレストラン「リ ストランテステリーナ」のオーナーシェフの半田晃一先生をお招きし、「イタリア料理講習会」が催されました。 先生のご指導のもと、「エビとバジルのフレッシュトマトソース、仔牛のカツレツ、ティラミス」を作りました。 プロの技と味を体験することができ、大変刺激になりました。これからもいっそう頑張って調理技術を磨いていきたいと感じました。

「冷えたスイカで暑さを吹き飛ばせ!!」(生物生産科)

7月21日。生物生産科2年生の栽培類型。飼育類型が合同で「スイカ」の食味調査を行いました。生徒達が丹精込めて栽培したスイカは非常に甘く、生徒達の顔からは自然と笑みがこぼれていました。スイカは熱中症や脱水症に効果があるため、しっかり食べて次の実習へのパワーをつけることができました。 また、飼育類型の生徒達は「生物活用」の授業で、療法について学習しています。普段接することが多い動物以外の園芸分野からも得られる効用が沢山あると知ることができ、教科横断的な深い学びとなりました。

農業技術検定上級を受検しました。(生物生産科・園芸科学科3年)

7月22日(水)に生物生産科と園芸科学科の3年生合計104名が「農業技術検定上級」を受検しました。この検定は、高校3年間の学習成果を「検定」によって確認を行うことや、取得した基礎的な技術および応用的な技術を一層深めることを目的として行われています。 筆記試験による「雑草の種類鑑定と防除」や「野菜栽培計画の作成」、実技試験による「牛の審査」など、各科、各類型で3年間学習した専門知識・技術を発揮しました。

果樹園だよりvol.58「ブドウの初収穫」

7月20。朝からとても蒸し暑いです。

今日の園芸科学科果樹類型2年生の「総合実習」では、ブドウの初収穫を行いました。やっとここまできました。ブラックビートのみの収穫です。 糖度検査を行い、収穫をしていきました。そして、規格ごとに分けたり未熟果を取り除いたりの調整を行い、袋やパックに詰めていきました。明日から本格的に収穫を始めたいと思います。

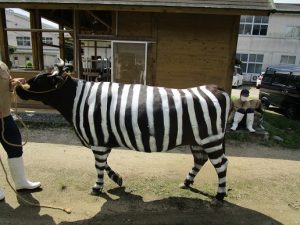

瀬戸南高校にシマウマが来た? (生物生産科飼育類型)

本校に新しく「シマウマ」が仲間入り・・・・したわけではありません。残念ながらウシです。

3年生の「課題研究」でサシバエ対策の方法の一つとして、ウシをシマウマカラーにペイントしました。名付けて「シマウシ」!!!この時期はアブやサシバエなどの吸血昆虫がウシに飛来し、吸血してしまいます。それによってウシもストレスを感じ、エサの食べる量が減るなど悪影響があり、その対策として実施してみました。 海外や愛知県の農業総合試験場では実際に研究が行わるようです。

※牛体に害のない塗料を使っています。

点字講習会① (生活デザイン科 3年 福祉類型)

7月17日、コミュニケーション技術の授業の一環で、外部講師として福原先生に来ていただき、視覚障害、ガイドヘルプ、点字について学びました。 点字ブロックが岡山発祥であること、街中のにおいやマークも目印になること等を学んだあと、実際に点字を打ちました。6つの点の組み合わせで、ひらがなやアルファベット、数字を区別します。点字のルールは慣れないと難しいですが、どの生徒も気持ちが伝わるように丁寧に点字を打っていきました。

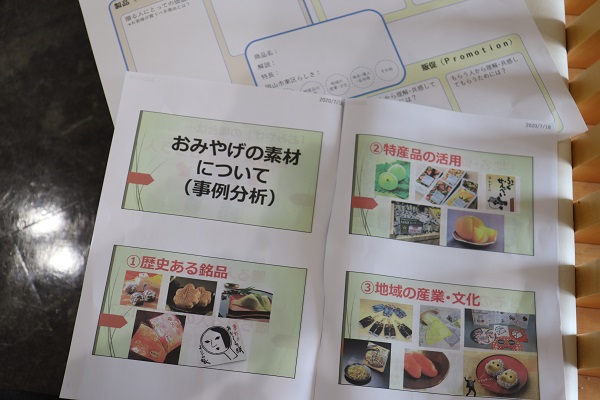

おかき戦隊 瀬戸なんじゃ~ We Love東区おみやげ開発プロジェクト 開始(生物生産科)

7月18日(土)に生物生産科3年生の3名が山陽新聞本社で開催された、おみやげ開発プロジェクトに参加しました。 岡山を代表するようなお土産を東区から生み出そうというプロジェクトに、東にある高校4校10チームが参加してセミナー・ワークショップが行われました。 瀬戸南おかきを開発してきたノウハウを生かし、岡山らしいお土産を作ろうと今回エントリーして参加しました。10チームで企画、商品化へ向けて活動していき、2月にはグランプリが選ばれる予定です。 セミナーでは、岡山ではどのようなお土産が売れているのかや、どのようなことに着眼していけばよいかなど、開発のヒントになる話を聞くことができました。

草花だより 第22話 多肉植物の寄せ植え

7月17日。今日の園芸科学科1年生総合実習では多肉植物の寄せ植えを行いました。「銘月」「シュウレイ」「火祭り」の3品種を2号のスリット鉢に植えました。かわいらしいのができたので月に1度程度の潅水をやっていきます。

果樹園だよりvol.57「ブドウの管理」

7月15日。天候があまりすっきりしない一日です。

今日の園芸科学科果樹類型3年生の「総合実習」では、ブドウの副梢の管理と除草を行いました。果樹園は、毎年この時期は雑草との戦いが続きますが、今年度は、樹の根元に防草シートを敷いて省力化を図りました。その結果、大幅に労力が軽減されました。改善と工夫が、どの場面にも求められることを実感しました。

絵本「からすのパンやさん」より (生活デザイン科3年保育類型)

7月9日(木)「子どもの発達と保育」の授業でパン作りをしました。絵本「からすのパンやさん」でお父さんカラスとお母さんカラスが作ったいろいろな形のパンを自分たちでも作ってみました。手ごねでのパン作りは全員初めての経験でしたが、一生懸命作り、全員が思い思いのパンを仕上げました。調理しながら、幼児期の食育の在り方についても考えることができました。

仔牛が二頭誕生!出産ラッシュです。(生物生産科飼育類型)

今週は本校に2頭、新たな仲間が加わりました!

14日(火)には、「さざなみ」号が出産しました。14時頃出産しましたが、残念ながら警報による臨時休校で生徒は立ち会う ことができませんでした。

16日(木)には、「はなはなてる」号が出産しました。7時頃に出産しました。今回は朝でしたが、ヤギの管理をしていた飼育同好会の3人が立ち会い、分娩介助を行いました。命の誕生に立ち会うことができ、今後の飼育管理に精が出るのではないでしょうか!

今後も出産ラッシュが続きます。あくまでも予定日ですが、7月26日(日)、8月4日(火)にも分娩が控えています。

子どものために頑張れる人に② (生活デザイン科3年 課題研究 保育選択者)

7月13日(月)、8月に実施される保育検定1級合格に向けて造形のリハーサルに臨みました。 「夏祭り」や「端午の節句」等、個人で設定したテーマで、50分以内の完成を目指して取り組みました。一人一人が工夫を凝らしつつ、練習に取り組んでいました。 全員が合格することを願っています。

食を極める② (生活デザイン科3年 課題研究 食生活選択者)

7月13日(月)食物検定1級の課題である、フルコースの調理リハーサルを行いました。 「15歳の妹の誕生日を祝うコース料理」をテーマに、肉や野菜を彩りよく盛り付けました。8月の検定合格に向けて頑張っています。

草花だより 第21話 寄せ植えコンテストに向けて

農マル園芸(吉備路店)で行われる「高校生による寄せ植えコンテスト(寄せ植え甲子園)」。出場に向けて、夏の草花を利用して寄せ植えの技術をマスターする取組を始めました。対象は園芸科学科2年草花類型の生徒です。今日はカラーのすり鉢3色と数種類の草花苗を使用しました。草丈の高いものは後ろ、低く垂れ下がるものは前に、目立つ花は中央に、脇役の花は隣に入れるなどの基礎・基本の練習を実施しました。

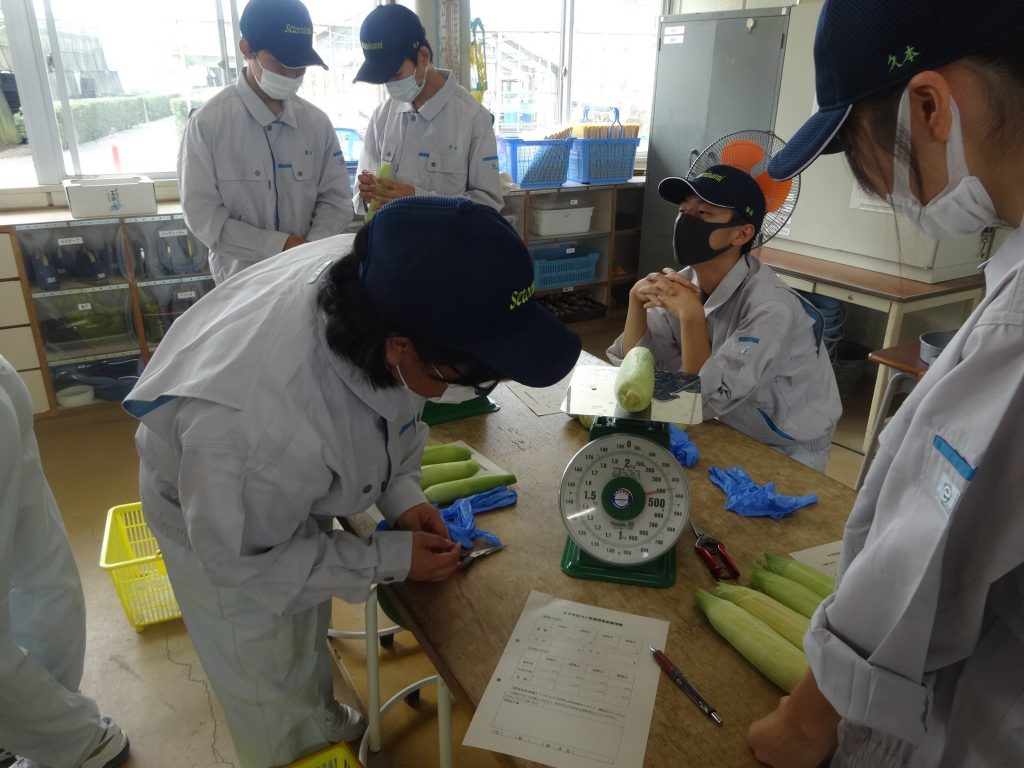

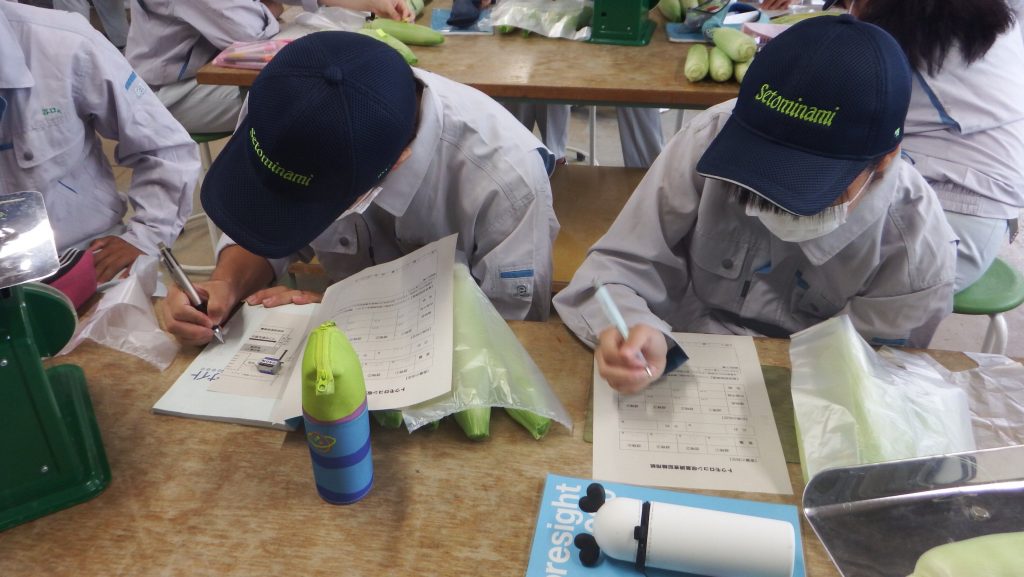

野菜だよりVol.30

7月15日。園芸科学科1年生が育てた「トウモロコシ」を収穫しました。種まきや定植は教員が代わりにしましたが、6月からの追肥や生育調査は、生徒たちが行ってきました。そして、近年まれにみる豊作になり、収穫後の調査や葉の調整も楽しくできました。

情報のプロフェッショナル② (生活デザイン科3年 課題研究 情報ビジネス選択者)

7月13日(月)、来週行われる日本語ワープロ検定合格に向け頑張っています。合格基準の1つが、10分間で400文字以上入力することです。最後の1秒まで気を抜かず、パソコンに向き合っています。 また、生活デザイン科ホームページの更新のため、他の授業の写真を撮影したり、文章を考えたりしています。