6月24日。梅雨の中休みでよく晴れた気候の中で実習しました。今週は、果実の大きさ(果径)を調査したり、日よけにしていた新聞紙を取り除いたりしました。メロンの果実も大きく成長して、あとは収穫日を待つのみとなりました。もう少しです.頑張りましょう。

カテゴリー別アーカイブ: 各学科

食を極める① (生活デザイン科3年 課題研究 食生活選択者)

6月22日(月)食物検定1級で作る、フルコースのリハーサルを行いました。 「15歳の妹の誕生日を祝うコース料理」をテーマに、肉や野菜を彩りよく盛り付けました。8月の検定合格に向けて頑張っています。

野菜だよりVol.25「大玉トマト最盛期です」

6月22日。園芸科学科野菜園芸類型2年生で栽培しているハウストマトが、出荷最盛期を迎えました。先週まで1人1カゴだった収穫カゴを2カゴに増やし収穫しました。生徒は、鈴なりに熟れているトマトを見て嬉しい声をあげていました。

Tシャツの素材の違い (生活デザイン科1年)

6月25日(木)、生活デザイン科1年「家庭基礎」の授業で被服材料について学習しました。 同じように見えるTシャツでも、繊維によって肌触りや性能に違いがあることを、実際に手にして触って学びました。

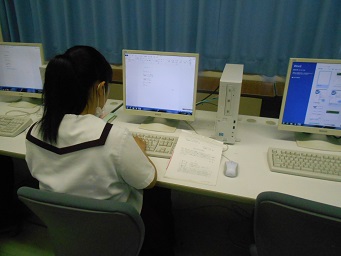

情報のプロフェッショナル① (生活デザイン科3年 課題研究 情報ビジネス選択者)

6月22日(月)、日本語ワープロ検定合格に向け頑張っています。合格基準の1つが、10分間で400文字以上入力することです。最後の1秒まで気を抜かず、パソコンに向き合っています。

果樹園だよりvol.48「ブドウの袋かけ」

6月24日。今日もとても日差しがまぶしいです。

今日の園芸科学科3年果樹類型「総合実習」では、ブドウの袋かけの実習を行いました。袋かけの目的は、病害虫から果実を守ったり、上部の日焼け防止のために行ったりします。また、着色を促進したりもします。品種によって、異なったタイプの袋かけを行います。 今週と来週ですべてのブドウの袋かけを行う予定です。

果樹園だよりvol.47「炊き出し訓練」

6月23日。今日もとても暑いです。

今日の園芸科学科3年果樹類型「課題研究」地域貢献グループは、ブドウのせん定枝を活用したプロジェクトの一環として、枝を燃料にした炊き出し訓練を行いました。材料は、本校のほ場で収穫されたもの(ジャガイモ・タマネギ)や加工されたもの(ミソ)を中心に使いました。豚汁を作り、園芸科学科果樹類型3年のメンバーで試食しました。 万が一の時、本校の農産物やせん定枝を活用すれば、炊き出しが可能となることを証明していきたいと思っています。

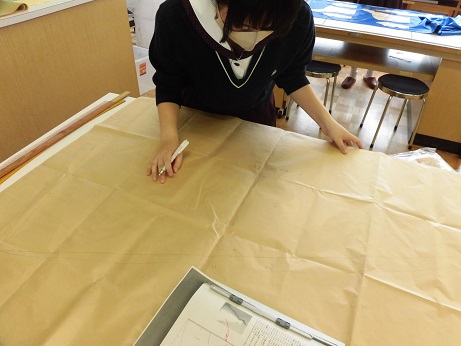

わたしだけのドレス②~フォーマルドレス製作~ (生活デザイン科3年 課題研究 衣生活選択者)

6月22日(月)、型紙をもとに布を裁断し、ドレスの胴体部分のビスチェの製作に取りかかりました。 完成に向けて頑張っています。

草花だより 第18話 「タマツゲの剪定」

6月19日。園芸科学科1年生の「総合実習」では、毎年ほ場内のタマツゲの剪定をしています。先日、その剪定を行いました。生徒は慣れない大きな刈り込みばさみで、怪我のないように気をつけながら剪定しました。天端(てんぱ:上の面)をきれいに揃えるのに苦労しましたが、協力して揃えることができました。

わたしだけのドレス①~フォーマルドレス製作~ (生活デザイン科3年 課題研究 衣生活選択者)

6月18日(木)、フォーマルドレスの製作をしています。自分の着用したいドレスのデザインを考え、型紙を作り、思い思いのドレスを形にするために一生懸命頑張っています。

果樹園だよりvol.46「色づきはじめました」

6月22日。最近、朝夕が少しだけ過ごしやすい日が続いています。

今日の園芸科学科2年果樹類型「総合実習」では、摘粒と副梢管理を引き続き行いました。次第に作業速度も上がり、効率よく実習ができるようになりました。 ブラックビート・藤稔の2品種がついに色づきはじめました。今週から「袋かけ」を行い、約一ヶ月後に収穫が始まります。楽しみで仕方ありません。

令和2年度田植え開始!!(生物生産科)

6月17日。生物生産科栽培類型3年生が令和2年度の田植えを開始しました。 この日は4号田(60a)に、成苗まで育苗した「にこまる」の苗植付けを行いました。成苗という苗の種類は、岡山県のメーカーみのる産業(株)が開発したポット育苗システムで育苗します。 田植えの手順は、まず、苗代から苗箱を田んぼまで運びます。次に田植え機に苗箱をセットします。そして、田植え機を操作しまっすぐに植え付けていきます。初めて操作する田植え機に緊張した面持ちの生徒もいましたが、無事に1枚目の田んぼの田植えが終了しました。明日は3号田(50a)、「きぬむすめ」成苗の田植えです。明日もがんばります。

ニューウェポン ドライブハロー(生物生産科)

6月17日。生物生産科栽培類型3年生が田植え前の代かきを行いました。 代かきの目的は、耕うん後の田に水を入れ、土を細かく砕き、田面を平らにすることです。 今年は代かき専用の作業機「ドライブハロー」を導入しました。トラクタに標準で装備されているロータリより砕土・撹拌能力に優れ、田土をより細かく砕き田面を平らにできます。これにより、均一な田植えを実現できます。機械操作に慣れた3年生が丁寧に代かきを行いました。これからおいしいお米をつくるために田植えをがんばります。

草花だより 第18話 タマツゲの剪定6月版

草花類型 梅雨の時期になるとタマツゲが元気になります。生け垣として温室の両脇にタマツゲを定植しています。園芸科学科1年生の「総合実習」ではタマツゲの生け垣の剪定を行います。刈り込みばさみを使ってと刈り込んでいきます。みんな頑張ってきれいに仕上げました。

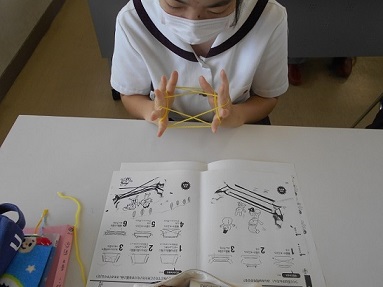

昔の遊び (生活デザイン科2年福祉類型)

6月17日、生活デザイン科福祉類型「生活支援技術」の授業で昔遊びとして、あやとり、けん玉、お手玉にチャレンジしました。 本やプリントを見ながらも、「どうだったかなぁ」「できた」「難しい」と様々な声があがるなか、上手にできる生徒が積極的に教える場面もありました。昔ながらの遊びを楽しむことができました。

草花だより 第17話 「シクラメンの夏越し6月版」

6月9日。 園芸科学科草花類型。「昨年度のシクラメンを今年も咲かそう」という課題研究のプロジェクトで「シクラメン講座」を学習しています。シクラメンは高温多湿を嫌う特性があり、いかにストレスをかけないように管理するかがポイントです。 今日は、開花後の種子を取得する管理実習をしました。枯葉や枯花の除去をして病害虫防除も行いました。

野菜だよりVol.24 「今週のメロン」

6月17日。今日は、枯れてきた葉を摘みとる「下葉かぎ」と、メロンの果実を拭く「玉拭き」をしました。「下葉かぎ」は弱い葉を取って病気にならないようにするためにします。「玉拭き」はネットや花痕から病気を侵入させないために農薬を含ませた布で拭きます。日本は湿度が高いので病気になりやすく、農薬の散布も必要ですが、最小限にとどめたいので本校では1000倍に希釈した農薬で拭きます。下葉かぎをして、風通しもよくなりました。

野菜だよりVol.23「おいしい基準」

6月15日。野菜園芸類型2年生で「トマト」をたくさん収穫しました。今回は、収穫するトマトの基準(色つき)と意味について説明をしました。私たちは、赤く熟れた果実を収穫します。トマトの株で赤く熟れることを「木熟れ」といい、熟れるまで栄養が入るのでおいしいといわれています。お客様に喜ばれるトマトを出荷していきます。

果樹園だよりvol.45「切り接ぎ」

6月17日。梅雨ですが、天気は快晴です。

今日の園芸科学科3年果樹類型「総合実習」では、モモの接ぎ木について学習しました。接ぎ木の目的は、抵抗性の台木使用によって、耐寒性や耐水性などを向上させたり、結果樹齢を早くしたりすることにあります。台木を準備し、カッターで切れ目を入れ、穂木の形成層の幅を調整しながら差し込み、テープで固定します。3年生全員がマスターしました。

壁に彩りを!! (生活デザイン科2年福祉類型)

6月17日、生活デザイン科福祉類型「生活支援技術」の授業で壁面製作に取り組みました。 童謡からイメージする情景を画用紙を使って表現しました。ちぎり絵をしたり立体的にしたり、工夫を凝らしたものになりました。 完成した壁面は廊下や教室内に掲示し、他の生徒にも見てもらいたいと思います。