9月8日。今日も気温が上がりました。

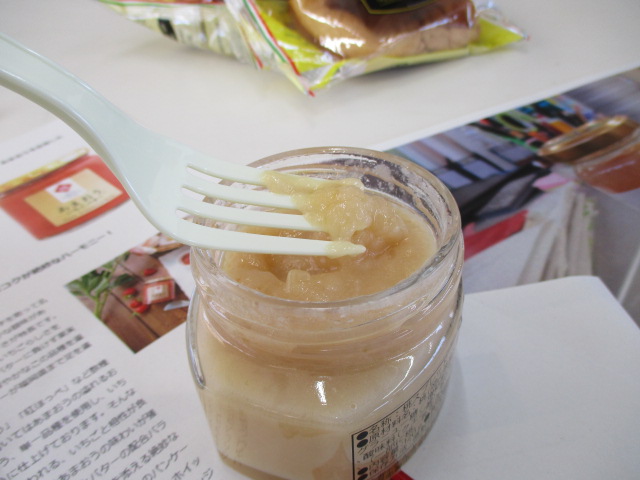

園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループは、赤岩市内の幻の西洋ナシのパスクラサン生産者の福島さんのもとを訪れました。そして、パスクラサンの生産や経営についていろいろお話をうかがいました。さらに、手作りのパスクラサンアイスクリームの試食もさせていただきました。 新商品開発に向けて、明日も企業のヒアリングを予定しています。

9月8日。今日も気温が上がりました。

園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループは、赤岩市内の幻の西洋ナシのパスクラサン生産者の福島さんのもとを訪れました。そして、パスクラサンの生産や経営についていろいろお話をうかがいました。さらに、手作りのパスクラサンアイスクリームの試食もさせていただきました。 新商品開発に向けて、明日も企業のヒアリングを予定しています。

令和2年9月4日。園芸科学科1年生が「シクラメン温室やハウスの中に入り、「摘花」のう管理実習を行いました。 9月になるとシクラメンの花が次々に咲きます。これでも、十分きれいなのですが、葉、花のたくさんのシクラメンに育て上げるには、現在の咲いた花や咲く蕾をすべて取り(摘花)ます。シクラメンは、葉に比例して花芽をつけるので、球根の栄養分を葉に傾けてもらう感じで行います。色とりどりで形もさまざまで、中には香りがほのかにするものもあります。葉組と合わせて大切な管理実習です。花が満開に咲いた時、今日の管理のことを思い出せるようにしておきたいです。

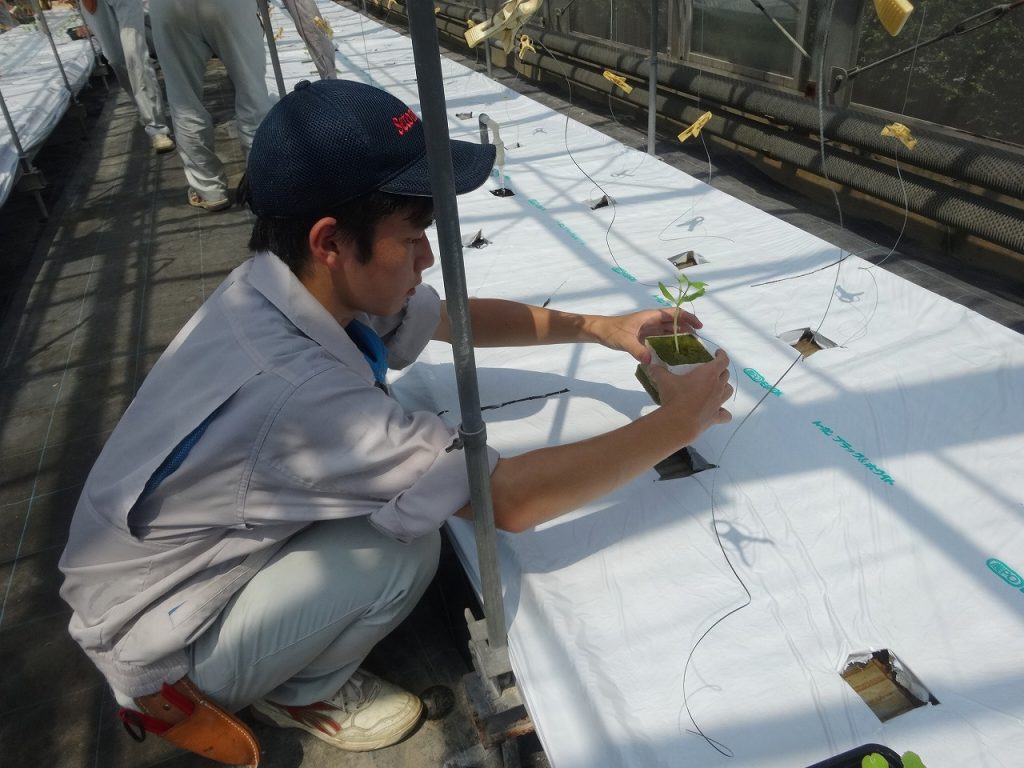

9月7日、台風による風が強い日でした。

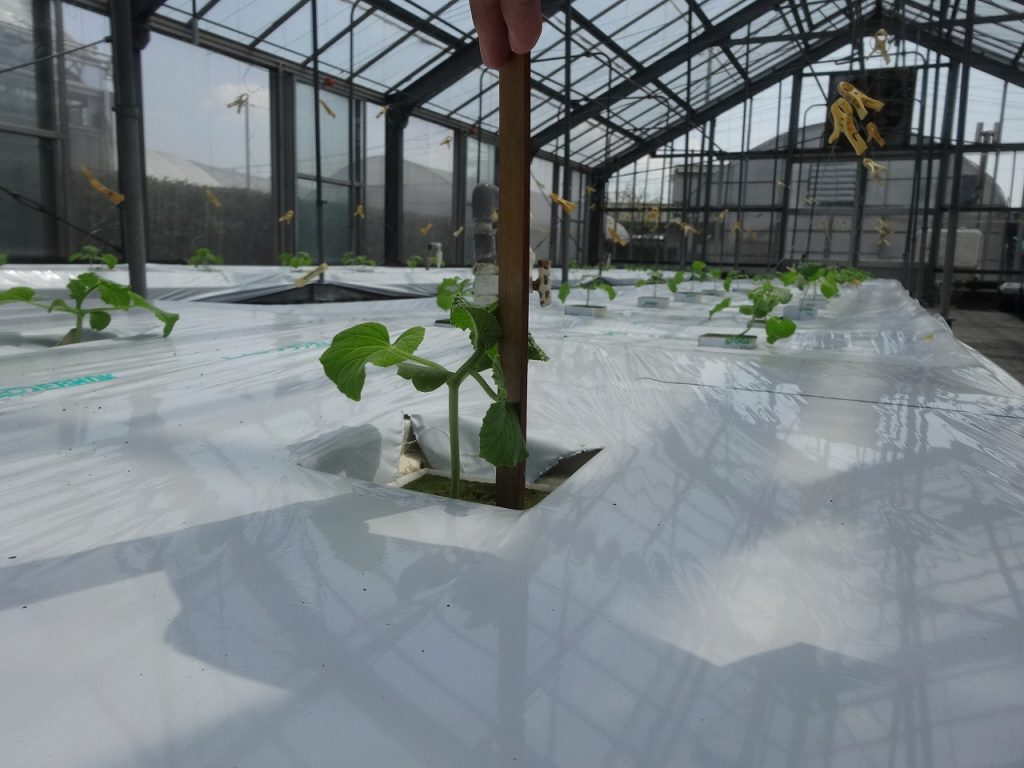

今日は、園芸科学科野菜園芸類型2年生が、自分たちで育てた苗をビニルハウスに定植しました。今日までに、支柱を立てキュウリネットを張るなど準備をしてきました。定植のポイントを復習して、丁寧にキュウリを畝に植えました。しっかり栽培方法を学んで実践し美味しいキュウリを育ていきたいと思います。

9月7日。台風が通り過ぎましたが、風がとても強いです。

園芸科学科2年「総合実習」果樹類型では、瀬戸ジャイアンツなどの販売調整を行いました。まもなく、ブドウハウス内のすべてのブドウが収穫され、終わりが見えてきました。時間がたつのはとても早く、あっという間でした。今日も、消費者の手元に届くことを意識しながら調整をし、袋やパックに詰めていきました。

令和2年9月3日。園芸科学科2年草花園芸類型の生徒が「シクラメンの葉組み」を行いました。 毎年、9月には2か月後の満開を想定して葉組みのリングをつけながら葉組みを行います。一度つけたリングも2週間後には葉がリングを覆い隠すので、再度行います。小さな葉や花芽がぎっしり生える11月直前まで、つけたままで過ごします。そして、大きな葉で外へ回すことができない葉は切ります。1つの鉢には大きくなっている球根があります。一つずつ葉の状態が違うので慣れるまで大変です。満開までいくら手入れかどうかにかかるので、当分はこの管理実習となります。

9月7日、まだ台風の風が残ってます。

今日は、園芸科学科1年生が、ハクサイのスケッチをしました。植物体としてのハクサイの苗を知らない生徒も多く、スケッチや調査を丁寧に行いました。今日、スケッチしたクラスの苗は、本葉が3枚から4枚になりました。葉の枚数から定植する適期はいつになるかなど説明しました。

9月2日。とても蒸し暑いです。

園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループは、規格外のパスクラサンを活用した商品開発を検討中です。地元の加工会社と近々交渉し、商品化の目途をつける予定です。赤磐特産のパスクラサンをPRできるよう、高いクオリティーの商品にしたいと考えています。

9月2日。暑さが続いています。

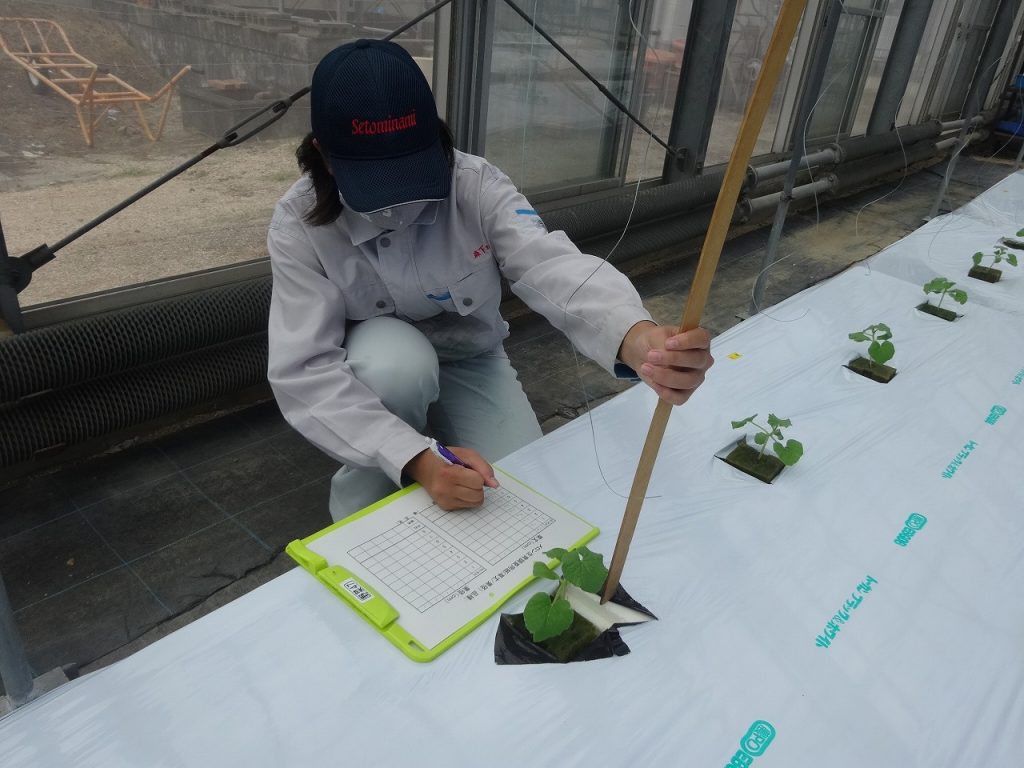

秋作メロンは順調に育っています。今日は、2回目の草丈を測る調査と株の生長を妨げる側枝や蕾を取り除きました。この時期は夜温も高いため草丈の成長スピードが1学期と比べて早くなります。定植後3日の草丈が6~7㎝で1週間後の今日は24~26cmまで伸びており、計測した生徒もその速さに驚いていました。

9月1日。今日から9月です。

朝から強い日差しが照りつけています。ブドウハウスの8割は収穫され、少し寂しい状況です。あとは、マスカットオブアレキサンドリア、クインニーナ、瀬戸ジャイアンツが少し残っている程度です。 校内販売で残りのブドウを販売したり、授業で加工を行ったりする予定です。

8月24日。園芸科学科野菜園芸類型3年で今日は、先週定植したメロンの生育調査や誘引をしました。3日しか経過していませんが定植時と比べると1cmから2cmも苗が伸びていました。この時期は温度が高いので草丈の生育も春作と比べるとかなり早いです。

8月21日・24日。園芸科学科1年生が「農業と環境」の授業で「ハクサイ」を播種しました。1学期は果菜類の「トウモロコシ」、2学期は葉菜類の「ハクサイ」をの栽培の基礎・基本と、プロジェクト研究をします。また今回は、元肥も施肥しました。

8月21日。今日は、秋作のメロンの苗を園芸科学科野菜園芸類型3年生が水耕ハウスのベッドに定植し、茎を誘引するヒモも結びました。今後の生育は、9月中旬頃に雌花の人工交配をして11月初旬に収穫できると思います。暑い日が続きますが頑張ってよいメロンを育たいと思います。

8月20日。今日は園芸科学科野菜園芸類型2年生が2学期にハウスで栽培するキュウリの播種やキャベツ・ブロッコリーの苗をセルトレイからビニルポットへ鉢上げしました。今学期は、ビニルハウス栽培ではキュウリを、露地栽培では秋野菜であるダイコンやキャベツ・ブロッコリーについて学習します。

園芸科学科2年草花類型の生徒がシクラメンの葉組みを行いました。5号鉢(販売用サイズ)に植え替えたのが6月初旬から下旬。温室・ハウスに隙間なく並べていましたが、葉が鉢からはみ出だしてきたので、少しずつ株間を拡げていきます。5列ある底面給水鉢専用ベンチも1列空けてゆったりとスペースを空けて並べ替えました。茎の短い古い葉を取り除き、きれいさっぱりと仕上げます。お盆が終わり、2学期になるとまた、「葉組み」作業の再開となります。元気なシクラメンに仕上げるように頑張ります。

7月7日。園芸科学科2年草花類型の生徒が観葉植物の「鉢の植え替え」を行いました。 懸崖鉢(販売の形状の鉢)から輪鉢(装飾用の形状の鉢)に植え替えを行いました。

懸崖鉢から抜くのに一苦労。高さのある根鉢を輪鉢に入るように低く削るのも大変。わかっていても簡単にできませんが、やり終えた生徒の顔はみな笑顔でした。

8月13日。今日も日差しが強烈です。

今日は、「ブドウ販売会」2日目です。園芸科学科3年生果樹類型ブドウ班全員で、朝から収穫・調整を行いました。前回同様、多くのお客様が来校され、私たちの栽培したブドウを喜んで購入してくださいました。1時間で完売し、私たちの短い夏休みとともに終わりました。 9月以降も、校内で販売していく予定です。

8月11日。暑さが強烈です。

今日は、「ブドウ販売会」1日目です。園芸科学科3年生果樹類型ブドウ班全員で、朝から収穫・調整を行いました。そして、販売会の準備を行い、午後からの販売会に備えました。午後からは70名以上のお客様が列をつくられ、コロナ対策の上で販売会を行いました。また、マスコミの方も来校され、インタビューを受けました。 8月13日も販売会を実施する予定です。

8月6日(木)。1学期も終わり、今まで果菜類を中心に栽培してきた圃場を片付けて秋野菜の準備をしました。お盆明けから元肥など定植準備をして、9月から種まきや苗の定植が始まります。

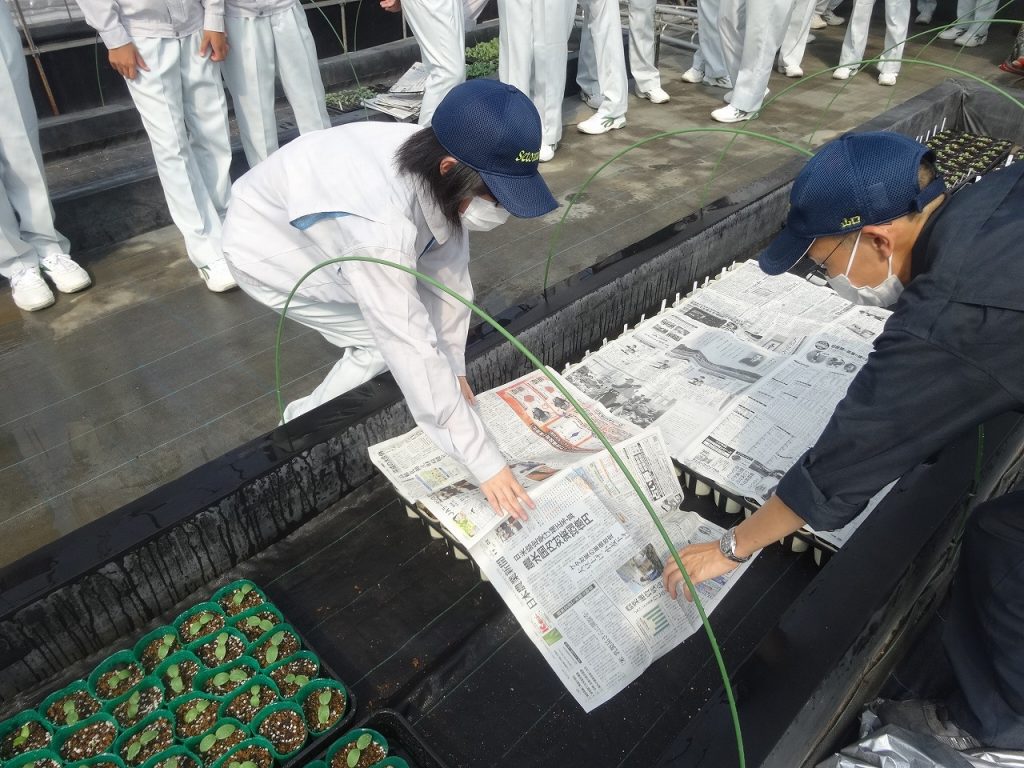

8月3日(月)。今日は、園芸科学科野菜園芸類型2年生が2学期に取り組む葉菜類(キャベツ、ブロッコリー類)の種まきをしました。1学期は、果菜類(ナス・ピーマン)で栽培プロジェクトを実施したので、2学期は葉菜類の栽培プロジェクトを実施します。まずは、よい苗づくりからです。

8月3日。梅雨が明けました。 園芸科学科2・3年生の「総合実習」で、ブラックビートと藤稔の収穫と調整を行いました。3年生の指導の下、2年生が奮起しました。来週(8/11,8/13)は、一般の方を対象とした「ブドウ販売会」も企画しています。順序良く丁寧な作業ができるよう、トレーニングを重ねたいと思います。