9月17日・18日。園芸科学科草花類型2年生で、10月16日の和気閑谷高校創立記念式典用に依頼があったプランターづくりを行いました。ホワイト、パステルピンク、サーモンピンクなどガーデンシクラメンを利用して同色のプランター定植をしました。球根を少し見えるようにして、深く植えないように気をつけました。そして、肥料を加えて出来上がりです。 1年生は初めてプランターづくりに挑戦しました。きれいに会場を飾るために、出荷まで根がきちんと張るように管理します。

カテゴリー別アーカイブ: ②園芸科学科

野菜だよりVol.49 秋まきホウレンソウの播種

今週から、秋まき年内どりのホウレンソウなど、葉菜類の種子をハウスに播いています。担当は、園芸科学科1年生です。元肥や畝立て、マルチングも自分たちでしてきました。種まきの方法は「点まき」です。一カ所に五粒まいてバーミキュライトで覆土した後、種が乾かないように不織布をかけ、かん水をしました。

草花だより 第32話 シクラメンの種取り

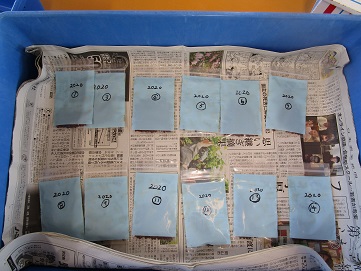

9月8日。毎年、瀬戸南高校では原種のシクラメンと様々な品種と掛け合わせた「瀬戸南オリジナルシクラメン」を作出しています。今年もペルシカム種と20株を掛け合わせて12株とのオリジナルの種ができました。今年の11月に播種して来年の11月、シクラメン祭での販売に向けて低温保存を始めました。

草花だより 第31話 課題研究 中間報告

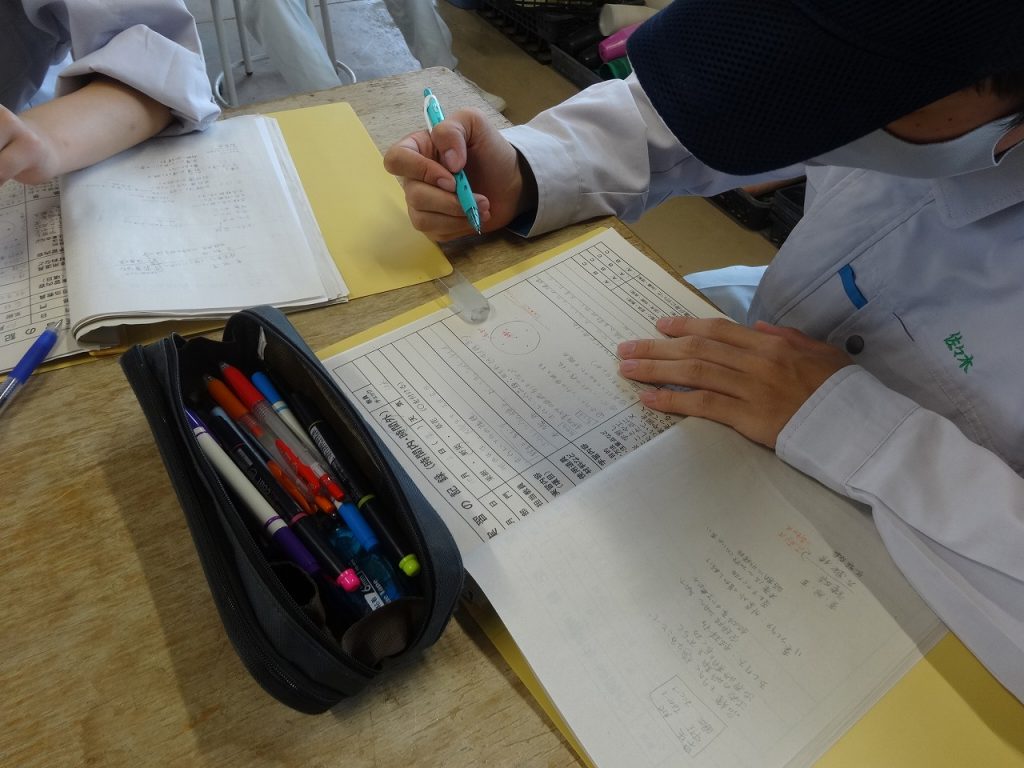

9月8日。草花類型3年生が課題研究でのテーマを決めて半年が経ちました。今年はコロナ禍で3月から5月の扱う植物の準備ができないまま進んでいましたが、6月から8月の頑張りで、さまざまな展開まで持ち込むことができました。「オオカナダモを利用した堆肥の研究」「校門装飾への取組」「GAP学習への取組」「シルバーマルチを利用したシクラメンの調査と研究」「オリジナルシクラメンと夏越しシクラメンの調査」等テーマはさまざまです。今までの経過と今後の課題について各班のリーダーがまとめ、中間報告会を行いました。

果樹園だよりvol.72「パスクラサン見学」

9月30日。 園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループは、赤磐市特産の西洋梨「パスクラサン」の生育を観察に福島農場へ行きました。順調に大きくなっているものだけではなく、風の影響で落下したものや病気で落下したものも観察することができました。また、新高梨の試食をさせていただいたり、箱詰めの話をうかがったりと充実した時間となりました。さらに、青空市場の見学を行い、いろいろな発見がありました。

果樹園だよりvol.73「オープンスクール前日」

10月2日。 明日は、秋のオープンスクールです。多くの中学生の皆さんをお迎えします。 今年度は夏のオープンスクールが開催できませんでした。授業の様子や農場の様子を見てもらえたらと考えています。果樹園では、草刈りや看板の設置を行っています。明日を楽しみにしています。

果樹園だよりvol.71「パスクラサン加工品開発」

9月29日。 園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループは、赤磐市特産の西洋梨「パスクラサン」の商品開発に取り組んでいます。今日は、本校の実験室で試作品を作りました。昨年収穫した規格外のパスクラサンを用いて取り組みました。今後、ラベルデザインを検討していく予定です。

草花だより 第30話 夏越し管理

9月15日。草花園芸類型3年生が、昨年のシクラメンを今年も咲かそうと「休眠法」で管理していた株の良否を確認しました。残念なことに53株が、発芽と発根の力を持たない株であることを確認して廃棄しました。残った株は植え替えをして、今後に期待したいと思います。

野菜だよりVol.48 タマネギの種まき始まりました

9月29日。さわやかな秋晴れです。

今年も、タマネギの種まきをする時期が来ました。9月に入り、元肥や耕運、畝立てや雑草を生やさないための高温蒸気による土壌消毒など準備をしてきました。種まきの方法は「すじまき」(雁木まき)です。畝に筋をつけてタマネギの種をまいていきます。等間隔にまくので集中力が必要です。今日は、園芸科学科野菜園芸類型3年生にまいてもらいました。頑張って管理し、地域の方に喜ばれる苗を作りたいです。

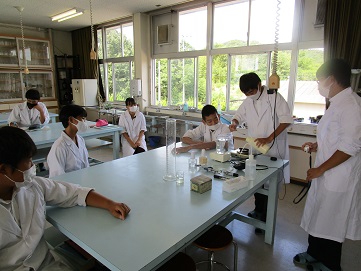

草花だより第27話 初めてのバイオ実験

9月14日。コロナ禍での実験は3密になるため1学期は実験ができませんでした。しかし、1クラスを半分に分け、バイオ実験、と草花実習に分かれて行いました。さらに、9人ずつのグループでクリーンベンチを使った無菌操作、培地づくりと3密に配慮して取り組みました。次回は10月5日に行う予定です。

草花だより第29話 フラワー装飾検定に向けて

9月7日。今年の開発協会の種目が、コロナ禍のため前期の検定種目が中止になりました。そのような中、フラワー装飾検定は後期の開催が決まったため、練習を再開することができました。課題1はブーケとリボン。課題2はドーム。課題3はブートニア。今回は、課題1と2を練習しました。次回は9月の4週目。合格目指して頑張したいとおもいます。

草花だより第28話 キク管理

9日16日。園芸科学科3年草花類型で今年はキクの3種類の仕立てを行います。「福助菊」は35cm以内の草丈で1本仕立て。「達磨(だるま)菊」は65cm以内の草丈で3本仕立て。「大菊」は120cm以内の草丈で3本仕立て。9月になり、どんどん草丈が伸びる中、それぞれの目的の草丈になるように、そして、太い茎で深い緑になるように液肥での管理も各自で進めることにしました。

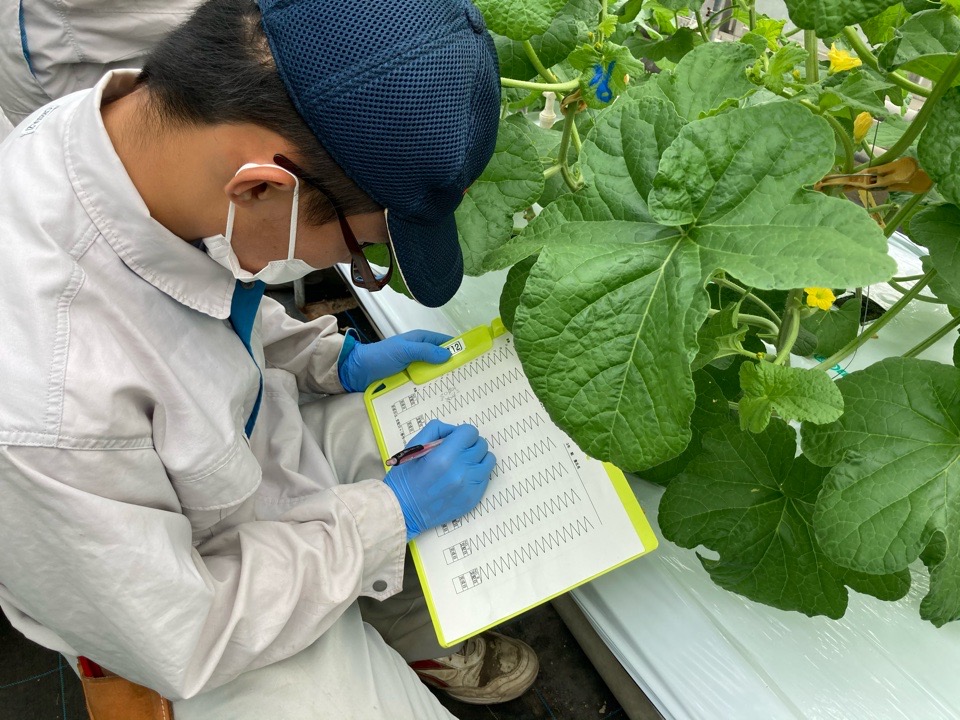

野菜だよりVol.47「秋作メロンの玉吊りと摘心」

9月23日。園芸科学科野菜園芸類型3年生が、受精して大きくなってきたメロンの果実を選び、ヒモとクリップで吊す「玉吊り」と果実に養分を集中させるために茎の先端を摘む「摘心」をしました。メロンの果実を1個にするのはよい果実にするためです。後、果実の日焼けを防ぐため、新聞紙で日傘を作りメロンの果実にかけました。これからも、よいメロンを作るためにしっかり管理をしていきます。

野菜だよりVol.46「端境期」

秋野菜の定植がほぼ終わりました。今の時期は、出荷する野菜があまりありません。夏野菜の生産もほぼ終わり、秋野菜に入れ替わるこの時期を「端境期(はざかいき)」といいます。生徒は1学期にできなかった出荷までの生育過程と管理方法を学んでいきます。

野菜だよりVol.45「秋作メロンの生育状況から」

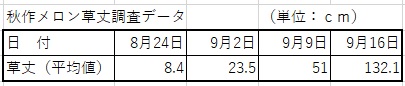

9月16日。今週から人工交配が 始まった秋作メロンも草丈が1mを超えました。週ごとに調査をすると、ほぼ倍に伸びています。草丈のデータの一例をあげると、

生徒も、ほかの植物と比べてその成長の早さに驚いています。メロンの生長が生徒の興味・関心を引いてくれています。

果樹園だよりvol.69「今朝のブドウハウス」

9月16日。急に涼しくなりました。

本校のブドウの収穫がすべて終了し、少し寂しい感じになってしまいました。地域の方々をはじめ、保護者の皆さん、生徒の皆さん、ありがとうございました。来年もおいしいブドウの提供ができるように奮起したいと思います。 近々、樹の根元に「堆肥」を散布する予定です。勝負はすでに始まっています。

野菜だよりVol.44「秋作メロンの人工交配」

9月15日。気持ちのよい朝の気候のなか、園芸科学科野菜園芸類型3年生が秋作メロンの人工交配をしました。秋作は、気候がよいので春作よりも半月早く人工交配が始まりました。3年生といえども少し難しい作業ですが、春作は出来なかったのでしっかり経験して欲しいです。うまく受精させておいしいメロンを作りましょう。

野菜だよりVol.43「ハクサイ栽培プロジェクト」

9月14日(月)、秋らしい気候の中、園芸科学科1年生の栽培プロジェクトでハクサイをハウスの中に定植しました。ハクサイの苗の定植にも準備が必要です。説明を受けてから定植までの準備をしてから植えました。その後、草丈をはかる生育調査をしました。これからかん水は、毎日当番制でします。いいハクサイを育てるためにみんなで頑張りましょう。

果樹園だよりvol.68「課題研究」

9月14日。今日は涼しい一日となりました。

園芸科学科2年「総合実習」果樹類型では、今期最後のブドウの収穫を行いました。7月中旬に始まって、約2か月間14品種のブドウの収穫を行いました。今日は、マスカットオブアレキサンドリアの収穫と調整でした。最後の収穫ということもあり、いつも以上に丁寧にブドウの房を扱いました。

果樹園だよりvol.67「課題研究」

9月9日。今日は涼しい一日となりました。

園芸科学科3年「課題研究」地域貢献グループでは、赤磐市内の農産物加工をてがけている「さんようみねるば」さんのもとを訪ね、パスクラサンの加工品について相談しました。代表の平尾さんは、すでに試作品を作られており、話はトントン拍子で進んでいきました。来週はいよいよ商品の製造(一次加工)です。生徒たちも参加させていただくこととなりました。