3月2日。

昨日の卒業式の余韻を感じつつ、園芸科学科2・1年生果樹類型「総合実習」を行いました。ブドウの害虫が越冬している可能性があるため、樹の皮を剥いで除去する実習を行いました。上級生が下級生の指導を行いながら、丁寧に進めていきました。ブドウの芽も吹き始めています。

カテゴリー別アーカイブ: ②園芸科学科

果樹園だよりvol.99「オウトウのつぼみ」

3月4日。

本校には「暖地桜桃」という、受粉樹が不要で庭木として適している果樹があります。樹はまだ小さいですが、昨年から少しずつ大きくなっています。オウトウは、バラ科サクラ属で薄ピンク色の花を咲かせます。今日はつぼみの写真を掲載したいと思います。

草花だより69話 「卒業式3」

卒業式に素敵なプレゼントです。JAグループ岡山様よりフラワーブーケをいただきました。コロナ禍で、様々なイベントが中止・縮小され、切り花農家の需要が激減し、これをサポートするプロジェクトが立ち上がり、岡山県の農業科がある高校の卒業式に生花を準備してくださいました。ブーケの花は、スイトピー、カスミソウ、アレカヤシの葉です。当日の「RSK笑味ちゃん天気予報」で報道があります。

草花だより68話 「卒業式2」

3月1日。

瀬戸南高校の生徒たちが卒業していきました。コサージュをつけ、パンジーの花道を通って卒業していきました。ご卒業おめでとうございます。

草花だより67話「卒業式1」

3月1日。

草花類型の1・2年生が、今日の卒業式のために制作したコサージュが登場します。3学期は制作の準備・練習をたくさん行ってきました。コロナ感染防止予防のため卒業式に、在校生の出席は出来ませんが、コサージュ制作をした草花類型の1・2年生は登校です。3年生に渡すため練習をし、完成したコサージュを持って教室へ行き、元気よくあいさつをして、先輩たちにコサージュをつけます。何度も練習をしたので、きっちりとつけることが出来ました。

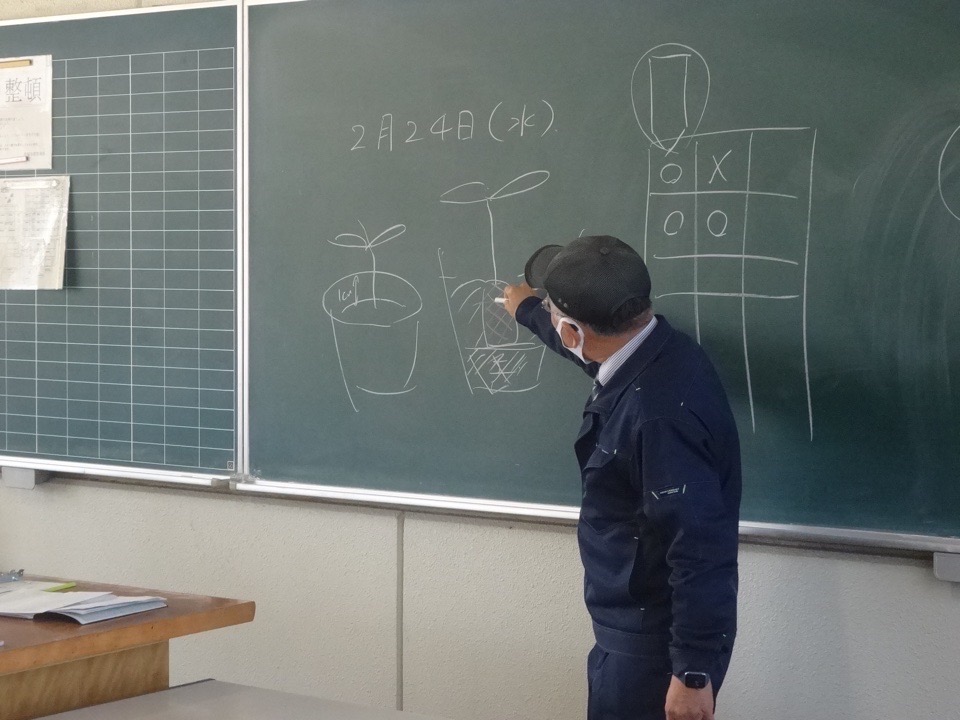

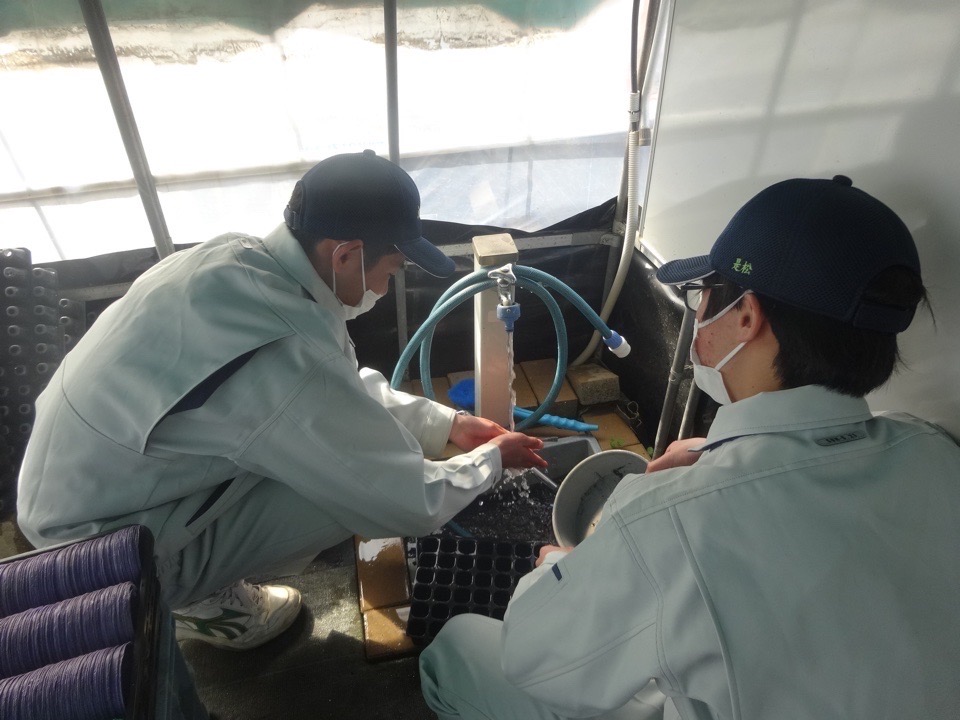

野菜だよりVOL.67「大玉トマト麗夏の鉢上げ」

2月24日。

今日は、園芸科学科1年野菜類型の生徒が、大玉トマト「麗夏」(れいか)の苗をセルトレイから3号ポリポットに鉢上げしました。播種から3週間もすると、狭いセルトレイでは根が詰まってしまいます。したがって、ポリポットに移し替えます。鉢上げ作業は初めてだったので戸惑いましたが、なんとか出来ました。良い苗に育てて、美味しいトマトを栽培したいです。

草花だより66話「先輩方へ ご卒業おめでとうございます! コサージュが完成しました!! 」

コサージュの作成最終日、中心の花(フォーカルポイント)のシンビジウムのワイヤリングをして組み立てが完了しました。です。シンビジウム、カーネーション、カスミソウ、レザーファンをバランス良く組み立て、最後に宿題で作ったリボンをつけて完成しました。「3年生の先輩方へ ご卒業おめでとうございます!!」

草花だより65話「コサージュ制作2日目」

コサージュ制作2日目です。昨日切り分けた、カスミ草と、レザーファンをワイヤリング、テーピングをしていきました。コサージュを200個作るので、カスミ草200×2=400、レザーファン200×3=600本、その後、カーネーション200×2=400本つくりました。たくさん作るので、みんな手際が良くなりました。明日は仕上げです。

果樹園だよりvol.97「ウメの植え替え」

2月22日。今日もとても暖かいです。

今日は、ウメ「南高梅」の植え替えをしました。鉢で栽培していましたが、かなり大きくなっていたので庭植としました。ウメは中国が原産地とされ、弥生時代に日本に渡ったとされています。万葉集に記載されている約4500首の歌のうち、ウメに関する歌は約120首あります。サクラよりも多いことから、古くから日本人に親しまれていたことがわかります。

草花だより64話「コサージュ制作1日目」

来週の月曜日、3月1日は卒業式です。毎年、草花類型の1・2年生が卒業生の門出を祝うために、コサージュを制作します。1日目は、1年生のみで、材料の切り分けをやりました。カスミ草を8輪前後に、レザーファンを7~10cmに切り分けます。予備も含めて200個のコサージュを作る予定です。新品のハサミを使って切り分けました。

草花だより63話 冬の原種シクラメン「コーム」

本校の草花の中で、今の時期に花をつけている原種シクラメンは「コーム」という品種です。まん丸い葉っぱ、まん丸い花ビラの、かわいらしい品種です。無加温のハウスの中はもちろん、屋外のシクラメンの里にも咲いてます。寒さにはとても強いですが、乾燥には弱く、乾いてしまうと枯れることがあります。育てやすく、かわいらしい、おすすめ品種です。

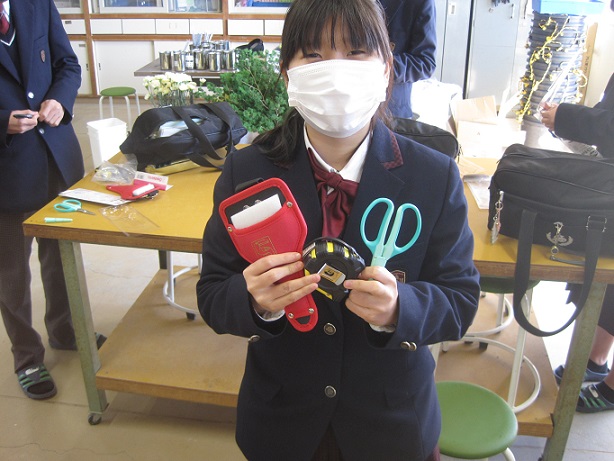

草花だより62話「おニューのハサミと、メジャー」

1年生の類型が決まり、道具をそろえました。草花類型は、摘果バサミ、ハサミケース、メジャーを新しく購入しました。花の手入れはもちろん、検定などに使います。学年ごとに色が違って、今年の1年生は緑色です。おニューのハサミを使用して最初の実習は、コサージュを作る予定です。指を切らないように気をつけます。

草花だより61話「宿題、リボンワーク」

毎年この時期(卒業式前)、恒例の宿題で、コサージュにつけるリボンです。1年生3本2年生5本の宿題で、11mmのリボンで5ループのリボンです。1年生にとっては、初めてのリボンワークで、きれいなリボンを作るために四苦八苦してなかなかキレイにねじれなかったり、左右のバランスがうまくとれなかったり、完成まで指が耐えられなかったりと苦労しました。3年生の門出を祝うために頑張って作りました。

野菜だよりVol.66「春野菜の播種その2」

2月19日。三寒四温の気候となってきました。

今日は、園芸科学科野菜園芸類型の一年生が、春野菜苗の出荷用の大玉トマトやミニトマトの播種をしました。播種も二回目になると、手際もよくなりスムーズに実習をすることができました。また、2月1日に播種した大玉トマト「麗夏」も大きくなっていました。来週は、鉢上げが出来そうです。

果樹園だよりvol.96「ブドウの定植」

2月17日。今日は風も強くてとても寒いです。

今日は、「紫苑(しえん)」という品種のブドウの定植を行いました。この品種は、赤系のブドウで収穫時期が9月下旬から10月上旬という遅い時期に収穫できるものです。また、岡山県で産地化に成功した品種でもあります。本校では栽培していなかった品種で、今日から仲間入りとなりました。

果樹園だよりvol.95「ブルーベリーのつぼみ」

2月17日。今日は風も強くてとても寒いです。

今日は、ブルーベリーのつぼみを発見したので写真を撮りました。我が国では100種類以上の品種が栽培されており、家庭菜園でも人気の果樹です。ただし、自分の花粉では実つきが悪いので、受粉樹として異なる品種を植えなければなりません。特にラビットアイ系の品種は受粉樹は必須となります。

草花だより60話 「サイネリアもうすぐ咲きます♪」

2月12日。

近隣の小学校、中学校の卒業式用に注文をうけている「サイネリア」がもう少しで咲きそうな蕾みになりました。たくさんある中の一番早い鉢が色がわかるくらいになりました。ピンクや青、白と様々な色のある、とても春らしい花です。暖かい日が多くなり、一気に咲きそうです。3月下旬の卒業式までもう少し手入れをしていきます。

果樹園だよりvol.94「キウイフルーツの定植」

2月12日。暖かな日差しに包まれています。

今日は、先日完成したキウイフルーツの棚の下に、2013年7月に品種登録された、果肉が黄色で従来品種より糖度が高い「東京ゴールド」の苗木(雄・雌)を定植しました。キウイフルーツは樹勢が強い植物のため、あっという間に枝を伸ばして大きくなります。花が咲いて結実するのが楽しみです。

草花だより59話 「シクラメンの状態はこんな感じです!」

2月4日。

12月15日・16日に播種したシクラメンの種子から、新しい芽がそっと出ました。発芽機に入れて5週間かかりました。現段階で葉の色は緑色ではなく、茎と同じような色をしています。ちょうど、もやしやスプラウトの茎に似た感じです。これが1週間毎に緑色の部分が増えてきます。草花2号温室には満開のシクラメンの鉢花もあり、先輩鉢(3年生が中心で栽培した鉢)と後輩苗(2年生が中心で育てている苗)が仲良く存在します。1年後は、このような感じになるのだなとシクラメンの匂いも風に漂う中、発芽率の調査を行いました。結果は現在75%の発芽率です。もう少しは上がりそうです。3月中旬にはポット上げが始まり、温室3棟分の苗が揃う予定です。いよいよシクラメン祭に向けてスタートしました!!

果樹園だよりvol.93「最後の総合実習」

2月5日。

園芸科学科1年生「総合実習」果樹類型では、ブドウの植栽やせん定について学びました。本校で栽培しているブドウの特徴や管理方法を学び、来年度への学びへ繋げることができました。 また、ブルーベリーの花芽が膨らんでいるのを発見しました。立春を過ぎ、暖かくなるのを心待ちにしているようでした。