生物生産科3年栽培類型の20名が、「グリーンライフ」で先日作成したピザ窯でピザを焼きました。始業前から小麦粉と酵母とオリーブオイルを混ぜた生地を発酵させておきました。発酵後、生地をこね、切り分け丸く伸ばしていきました。ケチャップを塗り、チーズやソーセージなどをトッピングしました。窯はまきを燃やし、450℃まで温度を上げました。非接触温度計で窯内部の温度を計測していきました。ピザは窯に入れて5分ほどできれいに焼きあがりました。耐火レンガで作った窯の輻射熱で生地がもちもちのとてもおいしいピザが焼きあがりました。来年度は栽培した小麦や野菜、自家製のトマトピューレやソーセージなどすべて手作りの瀬戸南オリジナルに挑戦したいです。

洋菓子講習会 (生活デザイン科2年)

1月19日、生活デザイン科2年フードデザインで、西日本調理製菓専門学校 玉田浩二郎先生をお招きし、洋菓子講習会を実施しました。 玉田先生のご指導のもと、「はちみつロールケーキ」を作りました。プロの技を体験することができ、大変刺激になりました。

野菜だよりVol.61「3年生最後の実習」

1月20日。

今日は、園芸科学科野菜類型3年生の最後の「総合実習」でした。小学生との交流圃場へ地力を上げるため、生物生産科で作った堆肥を入れたり、今年の苗用の培土を作ったりしました。みんなで協力してしっかり実習しました。

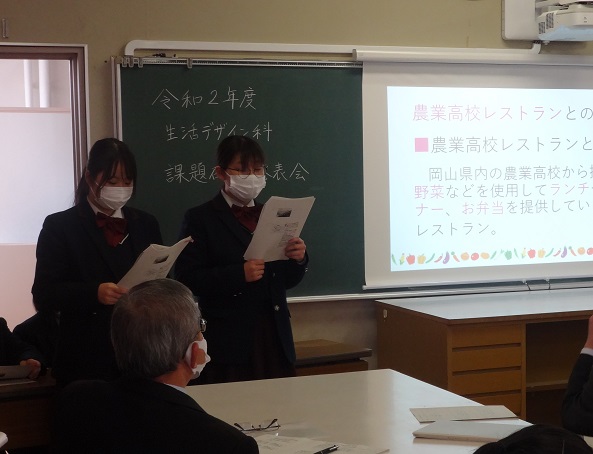

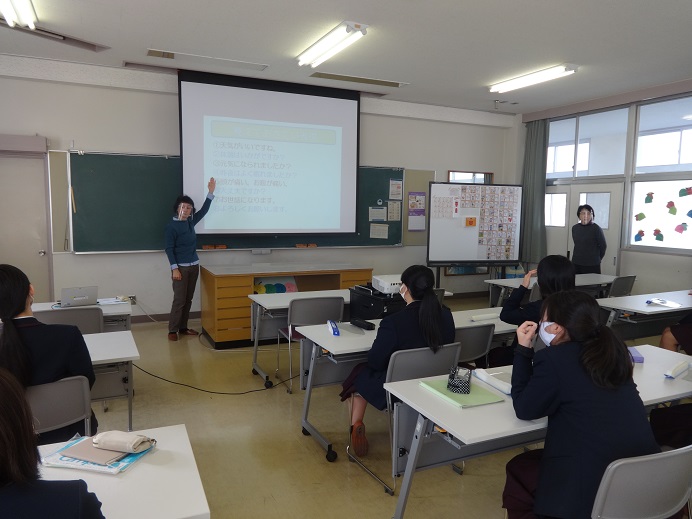

課題研究~専門の学びを発表~ (生活デザイン科)

1月18日、生活デザイン科3年課題研究発表会を実施しました。 2年生、1年生を対象に、「食生活」「衣生活」「情報ビジネス」「保育」の4つの課題研究で、1年間取り組んできた内容を発表しました。 3年生にとって1年間の学びの成果を発表する貴重な機会です。1年生・2年生も真剣に先輩の発表を聞いていました。

果樹園だよりvol.92「最後の課題研究」

1月20日。

園芸科学科3年生「課題研究」果樹類型では、廃材を活用して、ピザ窯小屋兼エコストーブ燃焼実験小屋を作成しました。校内から出た廃材ですべてを作成しました。後輩たちが実験で使えるようにと作製しました。

果樹園だよりvol.91「最後の総合実習」

1月20日。

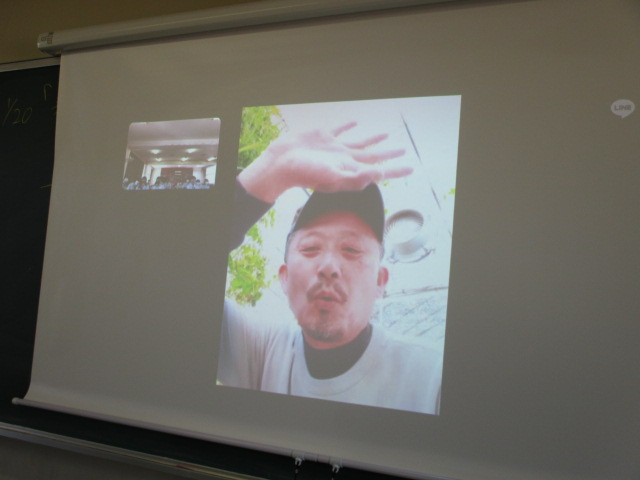

園芸科学科3年生「総合実習」果樹類型では、各担当のブドウの樹のせん定を行いました。その後、昨年までブドウの担当をしておられた先生とオンラインで経過報告を行いました。また、今年度はブドウのせん定枝の活用の研究を行っているので、エコストーブで最後の燃焼実験を行い、炊き出し訓練(ぜんざいの試食)を行いました。

畜魂祭(生物生産科)

1月20日に生物生産科3年生40名が最後の「総合実習」を行いました。最後に全員が畜魂碑の前に集合し、実習や実験で関わってきた動物たちの命に感謝し、冥福を祈る畜魂祭を行いました。生命にかかわり、思いやる気持ち、家畜が出荷されるまで快適に過ごせるように飼育している気持ちなど、3年間で体験によって学んだ命の尊さを再確認しました。

最後に入学した時のメンバー全員が無事実習を終えることができたことを祝って集合写真を撮りました。

手話で表現 (生活デザイン科3年福祉類型)

1月15日、生活デザイン科3年福祉類型 コミュニケーション技術の授業で、エキスパートの先生から手話を学ぶのも最後となりました。 本日は1年間の総復習と、自分で考えた文を手話で表現する方法を学びました。来週には1年間の学びの総まとめとしての実技テストもあるので、生徒は真剣に取り組んでいました。

「トラクタでの運転技術の習得を開始」(生物生産科)

1月18日(月)3・4時間目、生物生産科2年生の37名が、「農業機械」の授業において、トラクタの運転操作を学習しました。トラクタの車両感覚や内輪差について、運転操作を通して学ぶ実習です。作業機械をつけたままで、前後進をしたり目印コーンまで寄せたり、運転技術のポイントを聴いたりしながら学びました。

保育で使える「運動あそび」 (生活デザイン科3年保育類型)

1月15日、生活デザイン科3年保育類型の授業で、「運動遊び」をしました。 内容や、説明方法、ルールを考え、クラスメイトを子どもにみたてて説明するところから、自分たちで考え実践しました。身体を動かすこと自体を楽しむ遊びから、ボールやテープなどの道具を使って楽しむ遊びまで、様々な運動遊びを実施しました。 保育においては、運動遊びをすることで自然と体を動かすので、ちぢこまり気味の冬には子ども達の健康のためにも大切となることも確認しました。

野菜だよりVol.60「ビニルハウス張替え」

1月18日。

本日より、ビニルハウスの張替えを始めました。今日は園芸科学科野菜園芸類型2年生で、止水シートを張り替えました。このシートはハウスの外から水がしみこまないようにするためのものです。初めてのことなのでうまくできないこともありましたが、皆で協力して出来ました。

『本日は大寒です』(生物生産科飼育類型)

本日1月20日は大寒です。「大寒」とは1年で最も寒くなる時期のことを指します。その日にニワトリが産んだ卵は『大寒たまご』として、ご利益があるとされています。昔から寒さに耐えて産んだ卵は栄養価が高く、食べると健康運と金運がアップするといわれています。縁起物である『大寒たまご』を食べて、毎日を元気に過ごしましょう!!

果樹園だよりvol.90「ブドウのせん定」

1月18日。

園芸科学科2年生「総合実習」果樹類型では、1号ハウスの「ブラックビート」「藤稔」のブドウのせん定実習を行いました。昨年の学習を思い出しながら、ポイントを押させて実習をしました。1年生と比較して、約2倍のスピードでせん定が進みました。安全に気をつけ、丁寧に樹に向かい合いました。

「第5回和牛甲子園 出品予定牛の肉質の超音波診断」 (生物生産科飼育類型)

1月18日(月)1・2時間目、生物生産科2年生の飼育類型20名が、「畜産」の授業において、第5回和牛甲子園への出品予定牛の状態をみる肉質の超音波診断法を学習しました。畜産研究所の方2名にきていただき、候補牛「百合花越」の生体での肉の様子を見るため、研究所から持ってきていただいた機材を用い、指標となる僧帽筋や広背筋などの部位を見せていただきました。診断後、研究所の方から今後の肥育で気をつけることや飼育管理についてのアドバイスをいただきました。順調に肥育を続けていきます。

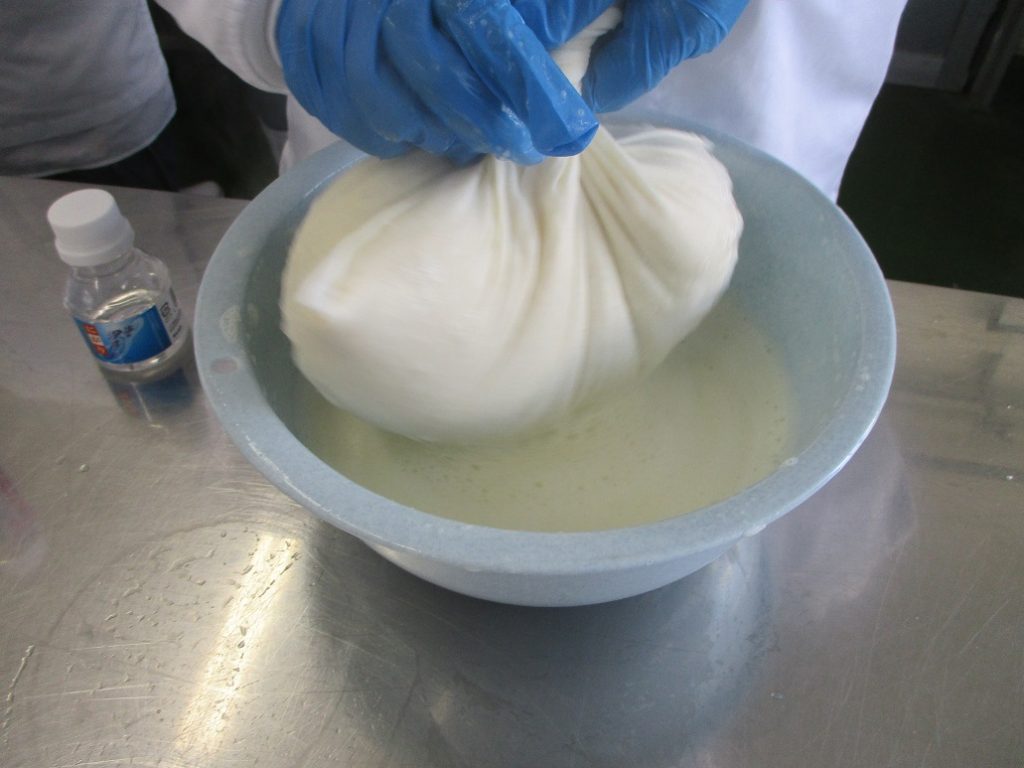

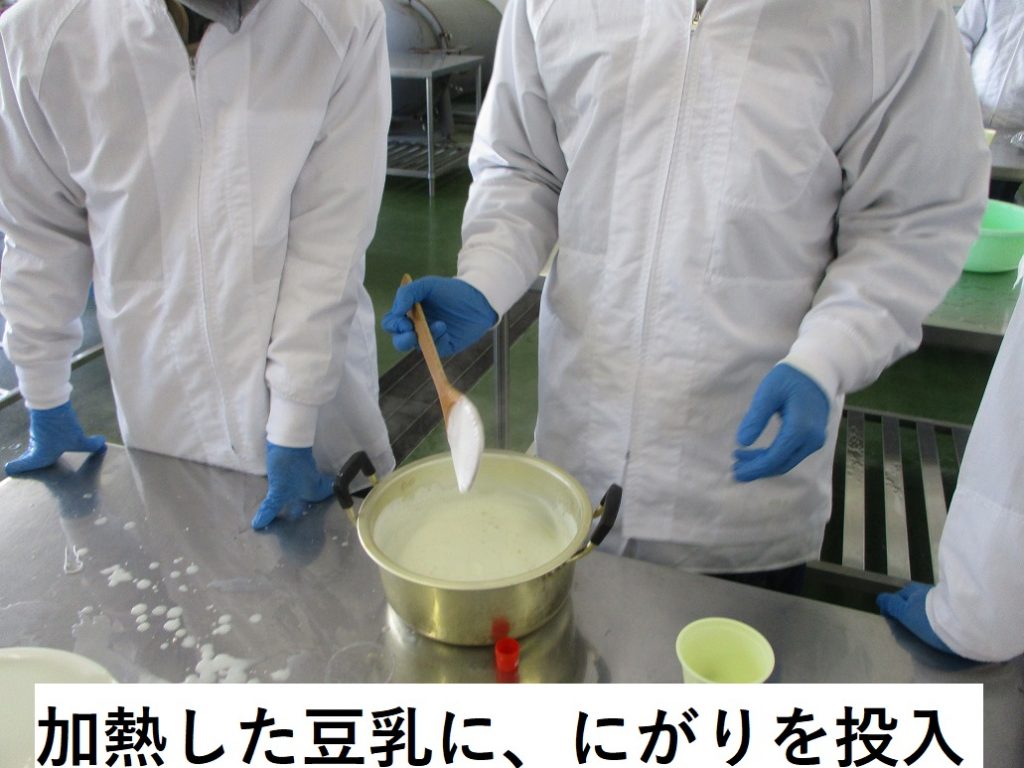

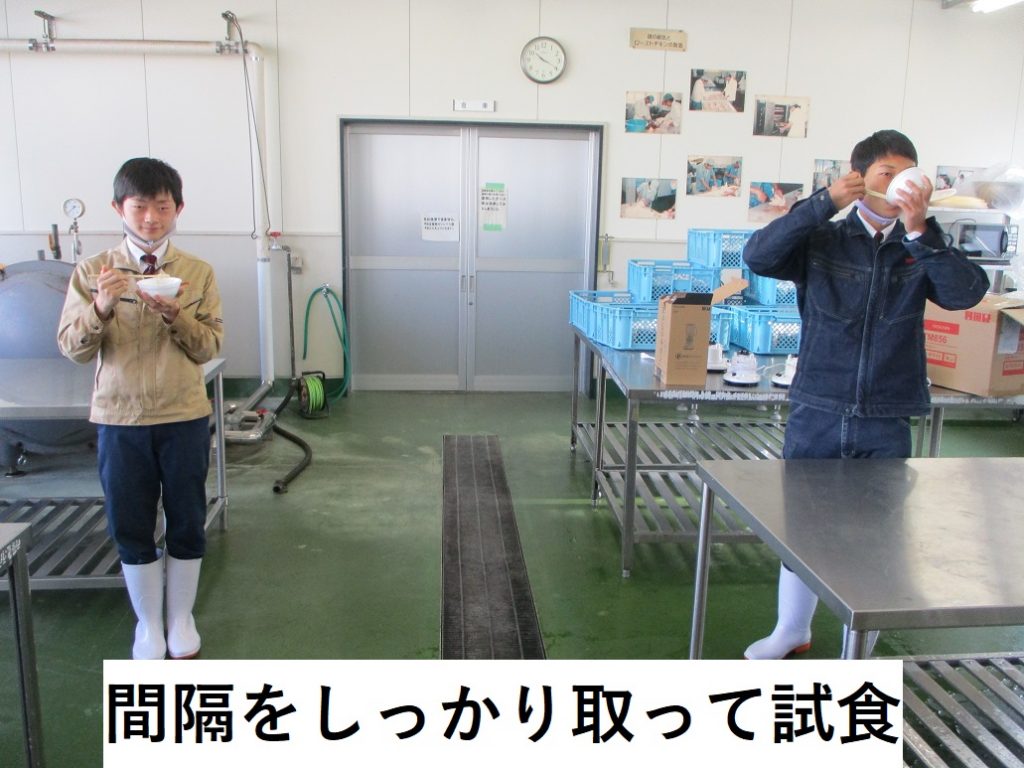

栽培した大豆で手作り豆腐(生物生産科)

生物生産科3年生の「作物」の授業で栽培した大豆で豆腐作りに挑戦しました。一昼夜に浸漬して給水した大豆を、水と一緒にミキサーで破砕し、さらしの袋で濾して豆乳を搾りました。にがりを入れ、少し静置した後、型枠に入れ水分を取り除き完成です。思ったように固まりませんでしたが、豆の甘さが感じられ、先輩が作った黒大豆醤油をかけ美味しく食べました。残ったおからはみんなで分けて持ち帰り、自分で作り方を調べ、ハンバーグや、煮物、お菓子などに加工して食べる予定です。

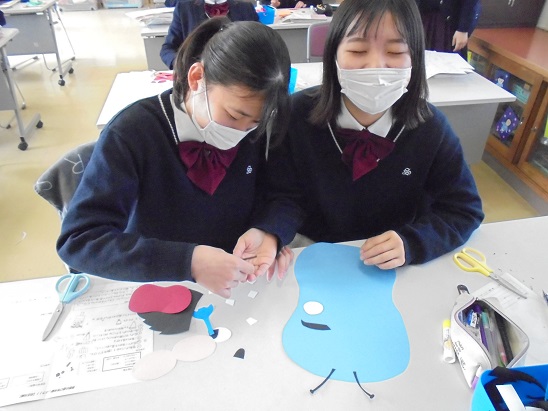

伝統遊び「福笑い」 (生活デザイン科2年保育類型)

1月15日、生活デザイン科2年保育類型の授業で、「福笑い」の製作をしました。 顔の形を考えて、パーツを作り、実際に目を閉じて遊びました。「笑う門には福来たる」といいますが、新年はじめの授業から生徒も大笑いしました。コロナウィルスで様々な活動が制限される中ですが、笑うだけで教室の雰囲気が一段と明るくなりました。

「大すう舎から成鶏舎へ」(生物生産科飼育類型)

1月18日(月)。生物生産科1年生が1.2限の「畜産」の授業で大すう舎にいる若鶏を成鶏舎へ1羽ずつ抱きかかえて移動させました。これは平飼いから立体飼いとなるため、少しでもニワトリのストレスを緩和させるためです。

4月にはまた新しいヒナが入ってくる予定ですので楽しみにしておいてください。

「初産み卵を集卵しました」(生物生産科飼育類型)

令和2年9月8日に入雛したヒナが産卵を開始したため、生物生産科1年生が「畜産」の授業で初産み卵を集卵し、観察しました。鶏は孵化して約4ヵ月前後で卵を産み始め、最初の卵は祖母に食べさろと言われるほどの縁起物です。また、地方によっては、お産をする女性に食べさせると安産になるといわれています。産み始めの卵は小さく、Sサイズのものが多いですが、卵殻も固く、白身と黄身もしっかりしています。

栄養改善レシピ~小麦粉~ (生活デザイン科3年)

1月13日、生活デザイン科3年フードデザインの選択授業の一環で、小麦粉を使った栄養改善レシピを考え調理しました。 メニューは、ピッツァ、オニオングラタンスープ、オレンジゼリー、ガトーショコラです。3年生ともなると、次の工程を考えて動けるようになっています。

管理棟 長寿命化改修工事(R3.1.18)

長寿命化工事の続報です。

内装や家具の設置が進み、部屋の全体像が見えてきました。

OAフロアやホワイトボードが設置され、水回りも整備されました。

部屋や廊下などの照明もLEDとなり、とても明るくなっています。

あと10日で引っ越しです。

スムーズに引っ越しができるように机やロッカーの配置を考えています。